|

Stockholm Jubilee Marathon 1912 – 2012 (14.7.12)Auf ein Wiedersehen im Juli 2112 |

|

|

von Ralf Klink

|

Es wirkt im ersten Moment wie ein Tippfehler, was an jenem genau in der Mitte des Monats Juli gelegenen Sonntag auf der Videotafel im altehrwürdigen Olympiastadion vom Stockholm zu lesen ist. "Welcome back 14 July 2112" steht dort in englischer Sprache geschrieben. Immerhin liegt dieses Datum zum Zeitpunkt, an dem es angezeigt wird, ja noch fast auf den Tag genau hundert Jahre entfernt.

Doch hat die Einladung für eine ferne Zukunft, die nach dem zweiten großen Marathon des Jahres 2012 in der schwedischen Hauptstadt ausgesprochen wird, durchaus System. Man hält sich damit nämlich nur an den bisherigen Austragungsrhythmus dieser ziemlich ungewöhnlichen Veranstaltung. "Jubileumsmarathon" ist sie von den Organisatoren getauft worden. Und auf den Tag genau einhundert Jahre nach dem olympischen Marathon der Spiele von Stockholm hatte man sie angesetzt.

Erstmals wird damit der hundertste Jahrestag ein Olympiamarathons mit einem weiteren Rennen begangen, das sich so weit wie möglich am Original orientiert. Dabei wurden 1912 in der schwedischen Metropole ja bereits die fünften Spiele der Neuzeit ausgerichtet. Allerdings kam man in keiner der anderen Ausrichterstädte zuvor auf diese Idee.

Athen, wo auf Anregung des Franzosen Pierre de Coubertin im Jahr 1896 die erste neuzeitliche Auflage des aus der Antike überlieferten Sportereignisses die Spiele organisiert wurde, ist sicher ein Sonderfall. Schließlich wird dort der jährlich stattfindende Marathonlauf weitgehend auf der Strecke ausgetragen, auf der diese Disziplin einst aus der Taufe gehoben wurde.

Michel Bréal, der damals seinen Landsmann überzeugt hatte, in Erinnerung an die Legende vom Botenläufer, der die Überbringung der Siegesnachricht nach der Schlacht von Marathon mit dem Leben bezahlte, einen solchen Lauf ins Programm aufzunehmen, dürfte wohl nicht im Entferntesten damit gerechnet haben, welche riesige weltweite Bewegung durch seinen Einfall einmal entstehen würde.

Aber weder im französischen Paris, dem Olympiaort von 1900, noch im amerikanischen St. Louis, in dem vier Jahre später die Wettbewerbe veranstaltet wurden, war das Jubiläum für die dortigen Laufveranstalter in irgendeiner Art interessant. Die beiden damaligen Rennen waren allerdings auch keineswegs Ruhmesblätter der Sportgeschichte, die man am hundertsten Jahrestag besonders hätte feiern müssen.

Schon der Lauf von Paris verlief ziemlich chaotisch. Auf der Strecke wimmelte es von Autos, Kutschen und Fahrrädern. Etliche Läufer wurden fehlgeleitet, andere - insbesondere natürlich die Einheimischen - kürzten angeblich ab. Von einem regulären Wettbewerb konnte kaum die Rede sein. Nur sieben Athleten kamen überhaupt ins Ziel. Und vom Gewinner Michel Théato, den man lange Zeit in allen Listen als Franzosen führte, weil er in Paris lebte, wurde erst viele Jahre später bekannt, dass er eigentlich Luxemburger war.

Fast noch schlimmer waren die Verhältnisse in St. Louis. Nicht nur wegen der staubigen und ebenfalls mit unzähligen Begleitfahrzeugen vollen Straßen. Der vermeintliche Sieger Fred Lorz wurde nämlich disqualifiziert, weil nach seinem Zieleinlauf herauskam, dass er einen beträchtlichen Teil der Distanz im Auto zurückgelegt hatte und erst kurz vor dem Stadion wieder auf die Strecke zurück gekehrt war. Im Jahr darauf zeigte er jedoch immerhin mit einem ersten Platz beim Boston Marathon sein tatsächliches läuferisches Können.

Der danach zum Goldmedaillengewinner ausgerufene Thomas Hicks, war so vollgepumpt mit dem als aufputschend geltenden Nervengift Strychnin, dass er nach dem Rennen von mehreren Ärzten behandelt werden musste. Statt - damals als nicht leistungsfördernd geltendem - Wasser hatte er zudem mehrfach einen Schluck Brandy zu sich genommen. Als Vorbild, dem man nacheifern sollte, eignen sich also weder die Athleten noch die Läufe selbst.

Doch selbst London, wo es 1908 in einem deutlich besser organisierten Rennen erstmals über die heute üblichen 42,195 Kilometer ging und anschließend mit dem "Polytechnic Marathon" viele Jahrzehnte lang ein Lauf veranstaltet wurde, der sich mehr oder weniger an dessen Streckenführung orientierte, kam niemand auf den Gedanken, zum Jubiläum diese inzwischen nicht mehr existierende Veranstaltung wieder zu beleben.

Immerhin hatte man den London Marathon des Jahres 2008 unter das Motto "100 years of the distance" - die für die auch weiterhin ihren imperialen Maßen anhängenden Briten ja um zusätzliche 385 Yards verlängerte sechsundzwanzig Meilen beträgt - gestellt. Doch erst die kreativen Skandinavier machen das Jubiläum zu einem eigenen Läuferfest, das nur sechs Wochen nach dem "regulären" Stockholm Marathon im Juni ein weiteres Mal viele tausend Sportler in der schwedischen Metropole zusammen bringt.

Schon mehr als drei Jahre vor dem eigentlichen Austragungstermin haben die Organisatoren aus dem Norden Europas erstmals ihre ganz besondere Veranstaltung angekündigt, zu der man zwar anfangs keine Meldungen zumindest aber eine sogenannte "intresseanmälan" - auf Englisch "expression of interest" - abgeben kann. Und binnen weniger Monate gehen Tausende dieser Interessenbekundungen ein.

Damit ist man zumindest auf der Mail-Liste gelandet und wird regelmäßig mit wichtigen und unwichtigen "Nyheter" über die Veranstaltung versorgt. Die entscheidenden unter ihnen kommen im Mai 2011. Denn neben einem Teilnehmerlimit von achttausend - die Zahl der Interessenten ist inzwischen auf über zwölftausend gewachsen - wird auch die Eröffnung der Meldung zum 14.Juli, also genau ein Jahr vor dem Rennen angekündigt.

Als das Portal dann an Nachmittag dieses Tages tatsächlich freigeschaltet wird, sind alleine bis zum Abend mehr als die Hälfte aller vorgesehenen Startplätze vergeben. Und obwohl die Veranstalter das Kontingent weiter aufstocken, kann bereits Anfang August "Anmälan är stängd" verkündet werden. Die offene Anmeldung ist geschlossen. Wer zu lange gezögert hat, kommt nun nur noch über Reiseveranstalter, die sich größere Pakete gesichert haben, an einige wenige Startnummern heran.

Auf der einen Seite sind solche Zahlen durchaus bemerkenswert. Und die meisten Lauf-Organisatoren wären sicher hocherfreut, wenn ihre Veranstaltung innerhalb so kurzer Zeit ausverkauft wäre. Doch andererseits kann man es schon als ein wenig erstaunlich ansehen, dass das Interesse an dieser nun wahrlich ziemlich einmaligen Gelegenheit nicht noch deutlich größer ausfällt.

Einige der ganz großen Marathons werden, obwohl sie jährlich stattfinden, schließlich von Meldewilligen regelrecht überrannt. Je nach Meldeverfahren sind dort die Plätze dann innerhalb von nur wenigen Minuten vergeben. Oder aber sie werden aus einer manchmal sechsstelligen Zahl von Bewerbungen - in Tokio sollen es zuletzt angeblich sogar dreihunderttausend gewesen sein - die zur Verfügung stehenden Startnummern ausgelost.

Selbst falls man im Austragungsort der nächsten Olympischen Spiele, dem flandrischen Antwerpen, die Idee aus Stockholm tatsächlich kopieren und einen zweiten Jubiläumsmarathon ausrichten sollte, muss man bis dorthin dagegen noch volle acht Jahre warten. Denn der Erste Weltkrieg hatte ja 1916 dafür gesorgt, dass die Wettbewerbe, die ursprünglich eigentlich in Berlin stattfinden sollten, ausfielen.

Sicherlich ist die Startgebühr mit 107 Euro - selbst wenn das im grundsätzlich recht teuren Skandinavien noch ziemlich normal erscheinen mag - aus mitteleuropäischer Sicht ziemlich happig ausgefallen und dürfte so manchen anfänglichen Interessenten abgeschreckt haben, als es dann um die tatsächliche Anmeldung ging.

|

|

|

| Von der Brücke hinüber zur Insel Skeppsholmen … | … bis zum Scheingrab des Stadtgründer Birger Jarl … | … und den Statuen auf der Seeterrasse am Rathaus, vieles liegt in Stockholm am Wasser |

Doch nur zum Vergleich sei erwähnt, dass der regelmäßig vollkommen überfüllte New York Marathon zwischen zweihundertfünfzig und dreihundert Dollar für eine Startnummer verlangt. Beim traditionsreichsten aller Marathons in Boston werden immerhin einhundertfünfzig Dollar für Amerikaner und zweihundert für Ausländer fällig. Und auch das ebenfalls stets schnell ausgebuchte Chicago bewegt sich in ähnlichem Rahmen. So gesehen ist der Jubiläumsmarathon sogar fast schon wieder ein Schnäppchen.

Am Ende hat man in Stockholm schließlich mehr als zehntausend Nummern unter die Leute gebracht. Das sind zwar deutlich weniger, als beim nun schon zum vierunddreißigsten Mal ausgerichteten Stadtmarathon, wo einen Monat zuvor immerhin fast fünfzehntausend Läufer ins Ziel kamen. Aber die Veranstalter tun sicher gut daran, das Blatt nicht zu sehr zu überreizen und mehr Starter zuzulassen als die Logistik eigentlich hergibt.

Während man beim "årligt maratonlopp" - also beim jährlichen Lauf - durch die Hauptstadt die Streckenführung an die Größe des Feldes anpassen konnte und das Rennen fast ausschließlich auf mehrspurigen Straßen im Zentrum ausgetragen wird, hat man beim Jubiläumslauf schließlich das Bestreben, sich so weit wie möglich am hundert Jahre zuvor gelaufenen Kurs zu orientieren. Und dessen Streckenteile haben im Lauf der Zeit einen völlig unterschiedlichen Ausbaugrad erfahren.

Allerdings kann man gleich in doppelter Hinsicht auf die Erfahrungen des "normalen" Stockholm Marathons zurück greifen. Denn zum einen haben beide Veranstaltungen den gleichen Ausrichter. Große Teile des Organisationsteams für den Jubiläumslauf stammen aus der ohnehin in jedem Jahr aktiven Mannschaft. Auch die Helfer am Wettkampfwochenende rekrutieren sich meist aus den dahinter stehenden Vereinen Hässelby SK und Spårvägens FK. Und selbst die Sponsoren der beiden so kurz aufeinander folgenden Großereignisse sind weitgehend identisch.

Doch zudem ist das Start- und Zielareal ebenfalls größtenteils gleich. Schließlich endet der Stockholm Marathon jedes Jahr im Olympiastadion und wird unweit davon gestartet. Bezüglich der Abwicklung von Kleiderbeutelausgabe oder Versorgung nach dem Einlauf muss man also keine neuen Ideen entwickeln sondern kann die über Jahre entwickelten und bewährten Konzepte einfach übernehmen.

Für die ab Freitagmorgen geöffnete Startnummernausgabe hat man diesmal allerdings nicht die nahegelegen und sonst übliche Halle gewählt sondern auf einer Rasenfläche hinter dem Stadion einige einfache Holzstände aufgebaut. Selbst wenn das Ganze als "Expo" bezeichnet wird, hat das Umfeld wenig mit dem zu tun, was man sich sonst unter einer Marathonmesse vorstellt. Zwar gibt es an einem der Tische tatsächlich einige Sportartikel, aber größtenteils werden schwedische Handwerksprodukte und landwirtschaftliche Erzeugnisse feil geboten.

Doch alles ja auch mit voller Absicht an einen Markt am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts erinnern. Sätze wie den, dass man ein "durchgängiges Konzept" habe, werden ja gerne einmal in Umlauf gebracht. Und so manche Veranstaltung bezeichnet sich als "Themenlauf". Für den Jubiläumsmarathon in Stockholm treffen solche Behauptungen allerdings voll und ganz zu. Denn beim historische Ansatz geht man weit über die Originalstrecke hinaus.

|

|

|

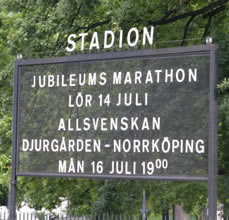

| Rund um das Olympiastadion von Stockholm wird der Jubiläumsmarathon auf unterschiedlichste Arten angekündigt | ||

Rund um die Startnummernausgabe sind mehrere Oldtimer-Fahrzeuge positioniert, über die Wiese stolzieren etliche Personen, die vollständig im Stil der Zeit vor dem ersten Weltkrieg gekleidet sind. Und alle anderen Helfer - sowohl rund ums Stadion wie auch am nächsten Tag an der Strecke - hat man nicht mit T-Shirts oder Jacken eines Sponsors sondern mit Polohemd, Fliege und rundem Strohhut, einer sogenannten Kreissäge ausstaffiert.

Im an die Teilnehmer ausgegebenen Beutel befindet sich unter anderem ein Taschentuch, so wie es an den Ecken verknotet von vielen der Läufer 1912 auf dem Kopf getragen wurde. Die Marathonis des Jahres 2012 werden gebeten, gleiches zu tun. Und ein relativ großer Anteil des Starterfeldes entspricht dieser Bitte am Folgetag auch.

In Vorfeld hat man zudem ärmellose T-Shirts mit der Nationalflagge auf der Brust verkauft, die - selbst wenn etliche der heutigen Staaten zur damaligen Zeit noch gar nicht existierten - den hundert Jahre zuvor benutzten ähneln. Diese sind während des Rennens ebenfalls zuhauf zu sehen. So sind viele Teilnehmer beim Jubiläumsmarathon tatsächlich in einer Aufmachung unterwegs, die - abgesehen vom Schuhwerk - durchaus auch beim Original zu sehen hätte sein können.

Und außerdem haben die Veranstalter fünfzig Sonderpreise für die besten zu dieser Zeit passenden Kostümierungen im Läuferfeld ausgelobt. Man gibt sich also nicht nur von Seite der Organisatoren größte Mühe für ein wenig historisches Flair zu sorgen, man setzt auch - wie sich zeigt nicht völlig zu Unrecht - auf das Mitmachen und den Einfallsreichtum von Teilnehmern und Zuschauern.

Dass abgesehen von der alten, dem antikem Vorbild nachempfundenen Panathinaiko-Arena in Athen, in der jedes Jahr der einzige tatsächlich in Marathon gestartete Marathonlauf endet, aus der Anfangsperiode der Olympischen Spiele einzig das Stadion von Stockholm seit einem Jahrhundert praktisch unverändert erhalten ist, gehört aber sicher zu den größten Pluspunkten für den Jubiläumslauf. In einer modernen Arena würde sich die entsprechende Atmosphäre ansonsten wohl kaum einstellen.

Die frühere Aschenbahn hat man zwar inzwischen doch durch eine Tartanpiste ersetzt. Denn trotz der ein wenig von der üblichen Norm abweichenden Maße wird dort jährlich eines der wichtigsten Leichtathletik-Sportfeste weltweit veranstaltet. Bezüglich der an dieser Stelle erzielten Bestmarken befindet man sich gemeinsam mit dem Letzigrund von Zürich und dem Bislettstadion von Oslo in der absoluten Eliteliga.

|

|

| Die altehrwürdige Arena hat sich seit dem Jahr 1912, als sie Austragungsort der Spiele war, nur wenig verändert | |

Eine Videotafel an der Kopfseite hat man ebenfalls ergänzt. Ansonsten allerdings präsentiert sich der Backsteinbau mehr oder weniger genau mit der Ausstattung, in der er einst errichtet wurde. Noch immer nimmt man auf den Tribünen auf rustikalen Holzbänken Platz und nicht etwa auf bunten Plastiksitzen. Und die ebenfalls hölzerne Dachkonstruktion wäre heute bei einem Neubau wohl schon alleine aus Brandschutzgründen undenkbar.

Trotz mehrerer Umbau- und Renovierungsmaßnahmen hat man dem Stadion stets seinen außergewöhnlichen Charakter mit den beiden hohen Uhrentürmen an der Kopfseite und dem an eine Ritterburg erinnernden Hauptportal belassen. Nachdem man den Plan endgültig verworfen hatte, es zu einer modernen Spielstätte für den Fußballclub Djurgårdens IF umzugestalten, wurde es zuletzt sogar wieder stärker an den Originalzustand angenähert. Selbst an nette kleine Details wie einige alte Telefonzellen vor den Treppenaufgängen hat man dabei gedacht.

Obwohl die schwedische Hauptstadt nur ein einziges Mal als Olympiastadt ausgewählt wurde, war die Arena übrigens vierundvierzig Jahre später erneut Ort einiger olympischer Wettbewerbe. Denn als 1956 die Spiele im australischen Melbourne ausgetragen wurden, konnten die Pferdesportler aufgrund der damals auf dem fünften Kontinent angewandten; extrem strengen Quarantänebestimmungen nicht teilnehmen.

Als Alternative veranstaltete man sogenannte "olympische Reiterspiele" in der schwedischen Hauptstadt. Selbst wenn man sich nur sehr bedingt fürs Springreiten interessieren sollte, ist der Name "Halla" vielen wohl doch noch ein Begriff. Dank diesem im Anschluss zur "Wunderstute" hochgeschriebenen Pferd gewann in Stockholm nämlich der im ersten Durchgang schwer verletzte und aufgrund der folgenden Behandlung mit Schmerzmitteln im zweiten Umlauf kaum noch einsatzfähige Hans-Günter Winkler trotzdem die Goldmedaille.

Auch 1912 war im Olympiastadion schon geritten worden, als mit Dressur, Springen und Vielseitigkeit erstmals die heutigen Disziplinen - wenn auch in etwa anderen Ausprägungen - auf dem Programm standen. Die Ringer traten während der Stockholmer Spiele ebenfalls in der großen Arena an und ihre Finals waren sogar zwischen Start und Ankunft der Marathonläufer angesetzt.

Doch zusätzlich gab es dort den aus heutiger Sicht ziemlich ungewöhnlich wirkenden Wettbewerb im Tauziehen, das zwischen 1900 und 1920 immerhin fünfmal olympisch war. In Stockholm trat allerdings neben dem Team der städtischen Polizei nur noch eine Mannschaft ihrer Kollegen aus London an. Obwohl das schwedische "Dragkamp" wesentlich freundlicher klingt als das martialische "Tug of war", mit dem diese Sportart im Englischen bezeichnet wird, waren die Einheimischen am Ende siegreich.

So sehr sich die Organisatoren des Jubiläumsmarathons auch bemühen, auf das Wetter haben sie keinen Einfluss. Zumindest am Tag vor dem Rennen zeigt sich dieses ihnen nämlich nicht unbedingt gewogen. Von großer Hitze ist an diesem Juli-Wochenende, an dem selbst viel weiter südlich die Marke von zwanzig Grad kaum überboten wird, in Skandinavien ohnehin wenig zu spüren. Die Temperaturen bewegen sich in einem für einen Städtetrip nahezu idealen Bereich.

Doch der strahlende Sonnenschein am Morgen, durch den die Startnummernausgabe unter freiem Himmel eine noch freundlichere Atmosphäre bekommt, bleibt nicht allzu lange. Im Laufe des Tages ziehen mehrere heftige Schauer und Gewitter über die Stadt. Bei einem davon prasseln sogar Hagelkörner auf den Boden.

Da wie zum Hohn bald darauf die Wolken über der schwedischen Metropole wieder aufreißen und der Himmel in schönstem Blau erstrahlt, lässt sich für die Witterungsbedingungen auch im kalendarischen Hochsommer wohl kaum eine andere Bezeichnung als "Aprilwetter" finden. Diesmal kann man sich unter irgendwelche Dächer oder Bäume flüchten. Aber unter solchen Bedingungen möchte man am Folgetag ganz sicher nicht auf der Strecke unterwegs sein.

Andererseits ist man damit eigentlich noch ziemlich gut bedient. Er hätte noch wesentlich schlimmer kommen können, wie der normale Stockholm Marathon im Juni zeigt. Denn dieser fand 2012 bei nur mittleren einstelligen Temperaturen, böigem Wind und Dauerregen statt. Während man in anderen Jahren durchaus auch schon einmal unter zu großer Wärme litt, war diesmal die Unterkühlung vieler Läufer das größte Problem.

Der Renntag selbst präsentiert sich dann ohnehin deutlich angenehmer. Zwar lösen auch samstags - gelegentlich ziemlich dunkle - Wolken den anfänglichen Sonnenschein ab. Doch abgesehen von einigen wenigen Tropfen, die zudem nicht überall sondern nur an wenigen Stellen entlang der Strecke fallen, bleibt es praktisch völlig trocken. Und viel läuferfreundlicher als die ungefähr zwanzig Grad, die an diesem Nachmittag gemessen werden, können die Temperaturen bei einem Sommermarathon kaum ausfallen.

Die Athleten, die beim historischen Vorbild 1912 antraten, hatten dagegen mit knallender Sonne und extremen Temperatuten von mehr als dreißig Grad im Schatten zu kämpfen. Schließlich wurden sie voll in die Mittagshitze hinein gestartet. Für 13:45 war der Marathon damals eingeplant, eine kleine Verzögerung hatte aber dafür gesorgt, dass das neunundsechzigköpfige Feld erst drei Minuten später auf seinen langen Weg machte.

|

|

|

| Einige hundert Meter Fußmarsch sind vom Stellplatz auf dem Sportgelände von Östermalm bis zum Olympiastadion zurück zu legen | ||

Zum Jubiläumslauf hundert Jahre danach hat man ebenfalls genau diese Startzeit gewählt, obwohl sie natürlich das Risiko einer - zum Glück dann ausgebliebenen - Hitzeschlacht in sich trug. Natürlich steckt auch darin die Ambition, so nahe am Original wie möglich zu bleiben. Doch ist ein so später Start im Norden Europas durchaus nicht unüblich.

Auch der reguläre Stockholm Marathon wurde zum Beispiel lange um zwei Uhr nachmittags auf die Reise geschickt. Inzwischen ist man allerdings zumindest auf zwölf Uhr nach vorne gewechselt. Im finnischen Helsinki auf der gegenüberliegenden Seite der Ostsee geht es trotz eines Termins im heißen August allerdings weiterhin erst um fünfzehn Uhr los.

Ganz genau einhundert Jahre nach dem Olympiamarathon wird dann allerdings doch nicht gestartet. Man muss jedoch schon ein wenig nachdenken, um dies zu bemerken. Doch die im Juli 2012 in ganz Europa geltende Sommerzeit sorgt dafür, dass trotz der eigentlich exakt gleichen Uhrzeit beim ersten Start des Jubiläumsmarathons tatsächlich erst 99 Jahre, 364 Tage aufgrund des Schaltjahres könnte man zusätzlich noch darüber debattieren, ob es nicht 365 heißen müsste - und 23 Stunden vergangen sind, seit man in Stockholm erstmalig die Stecke in Angriff nahm.

Was erklärte Langschläfer durchaus positiv aufnehmen, bedeutet für Frühaufsteher im Gegensatz zu den von den meisten Laufveranstaltungen gewohnten Abläufen eine relativ lange Wartezeit. Wirklich nutzen kann man diese nicht übermäßig vielen gewonnenen Stunden aber auch nur sehr bedingt. Und so füllt sich der "Östermalms Idrottsplats", der Sportplatz des nordöstlichen Stadtteils Östermalm bereits relativ früh.

Dieses vom Zentrum aus gesehen hinter dem Stadion gelegene Gelände wird - wie seit langem auch beim jährlichen Marathon - für praktisch die gesamte Logistik rund um den Lauf genutzt. Abgesehen von den Umkleidekabinen unter der kleinen Tribüne spielt sich auch dabei allerdings das Meiste im Freien ab. Denn nicht nur die Stände, an denen vor und nach dem Lauf Getränke ausgegeben werden sondern auch die Taschenaufbewahrung haben keinerlei Regenschutz. Sollte der Himmel tatsächlich seine Schleusen öffnen, bliebe wohl kaum etwas trocken.

Immerhin ist der Sportplatz inzwischen mit einem Kunstrasenbelag versehen. In wirklich feuchten Jahren konnte nämlich früher daraus gerade nach dem Rennen durchaus auch einmal eine ziemlich schlammige Angelegenheit werden. Nun bietet sich die weite Fläche vor dem Start noch einmal als Ruhezone an und erinnert, als sie sich langsam füllt, beinahe an ein überdimensionales Picknick.

Die Anreise ist dabei relativ einfach. In direkter Nachbarschaft zum Olympiastadion befindet sich schließlich eine Station der U-Bahn, die in Stockholm unter der Bezeichnung "Tunnelbana" verkehrt und deswegen auch ein "T" anstelle des aus dem deutschsprachigen Raum gewöhnten "U" als Symbol führt. Die Haltestelle trägt sogar den Namen "Stadion".

|

|

|

| Am Stadion kann man sich noch einmal mit Flüssigkeit versorgen, bevor Gruppe für Gruppe zum Start vor der Königsloge geführt wird | ||

Doch obwohl die Sportarena fast schon am Stadtrand im Grünen liegt, kann man den Weg aus der Innenstadt eigentlich auch zu Fuß zurück legen. Vom nahezu komplett erhaltenen Altstadtkern rund um das königliche Schloss sind es schließlich kaum mehr als zwei Kilometer. Und das sich nördlich an "Gamla Stan" - die ursprünglich aus der Umgangssprache stammende, leicht verkürzte Variante von "Gamla Staden", also "die Altstadt" hat längst offizielle Gültigkeit - anschließende moderne Zentrum liegt sogar noch etwas näher am Stadion.

Ohnehin ist Stockholm eine eher kompakte Stadt, bei der sich die meisten Sehenswürdigkeiten auf relativ engem Raum und wenigen Quadratkilometern ballen und die deshalb leicht zu Fuß zu besichtigen ist. Und mit nur gut achthunderttausend Bewohner im Gebiet der eigentlichen Kommune und knapp eineinhalb Millionen unter Berücksichtigung der mit der Kernstadt verwachsenen Vororte - also der Stadt im geographischen Sinn - ist sie auch bevölkerungsmäßig nicht mit Metropolen wie London, Paris, Rom, Madrid oder Berlin zu vergleichen.

Dennoch ist Stockholm natürlich das absolute Zentrum des insgesamt nicht einmal zehn Millionen zählenden Königreichs Schweden. Und die Einwohnerzahlen werden sowohl bezogen auf die administrativen Grenzen als auch hinsichtlich des zusammenhängend bebauten Stadtgebietes inklusive selbstständiger Vorortgemeinden von keiner anderen Metropole im Norden übertroffen. Wobei man allerdings auch zugeben muss, dass die Unterschiede zu den folgenden Kopenhagen, Helsinki und Oslo nicht übermäßig deutlich ausfallen.

Gleichzeitig bietet das eigentlich recht überschaubare Stockholm dank seiner Lage aber auch eine überraschende Weite. Denn die Stadt erstreckt sich nicht nur auf dem Festland sondern gerade im Kern auf mehr als einem Dutzend Inseln unterschiedlichster Größe. So stößt man beim Bummel durch die Straßen nahezu ständig nach kurzer Zeit wieder irgendwo ans Wasser und hat dabei zudem immer neue Aussichten.

Dort wo der Mälaren, der aufgrund seiner weit verzweigten Form nur schwer als drittgrößter See des Landes hinter Vänern und Vättern zu erkennen ist, aber immerhin fast die doppelte Fläche wie der Bodensee einnimmt, in die Ostsee übergeht, lassen diese Inseln nur noch wenige schmale Durchlässe.

|

|

| Nach einer Dreiviertelrunde auf der Tartanbahn verlässt man das Stadion durch das burgähnliche Hauptportal | |

Insbesondere das Trio Stadsholmen, Riddarholmen und Helgeandsholmen - die Stadt-, die Ritter- und die Heiliggeistinsel - sitzt wie ein Pfropf in diesem Ausfluss. Sie bilden die Keimzelle Stockholms, auf ihnen erstreckt sich Gamla Stan. Und eigentlich verwundert es wenig, dass an einer strategisch so interessanten Stelle eine Stadt entstand. Zumal sich noch im frühen Mittelalter der Mälarsee als eine tief ins Land hinein reichende Bucht darstellte und eine schiffbare Verbindung zwischen ihm und dem offenen Meer bestand.

Da sich Skandinavien nach dem Ende der Eiszeit und dem Abschmelzen der gigantischen Gletscher jedoch noch immer kontinuierlich hebt - im Raum Stockholm sind es mehrere Millimeter pro Jahr - liegt der See inzwischen fast einen Meter über dem Meeresniveau. Und zwischen den Altstadt-Inseln rauscht das Süßwasser des Mälaren mit viel Energie der Ostsee entgegen. Nur durch die Hilfe von Schleusen kann man noch mit dem Boot von einem ins andere Gewässer hinüber wechseln.

Die Pfahlbarriere, die an dieser Stelle einst verhinderte, dass der Engpass von Schiffen einfach passiert werden konnte, gab der Stadt ihren Namen. Denn Stockholm lässt sich ungefähr mit "Stockinsel" oder "Pfahlinsel" ins Deutsche übersetzen. Wobei das Schwedische wie alle skandinavischen Sprachen dabei deutlich feinere Abstufungen kennt. Denn mit "holmen" werden in der Regel nur kleine bis mittelgroße Inseln bezeichnet, die meist aus festem Gestein bestehen, das von den Gletschern zu Kuppen rund gehobelt wurden.

Wirklich große Inseln, wie zum Bespiel Öland oder Gotland, gelten dagegen als "Ö". Und die noch kleineren, die oft kaum mehr als aus dem Wasser aufragenden Felsen sind, nennt man "Skär". Ein Begriff, der in der Form "Schäre", die ungefähr der schwedischen Aussprache entspricht, auch ins Deutsche übernommen wurde. Angewendet wird er hierzulande jedoch eigentlich nur um das Inselgewirr vor der Küste Schwedens - und manchmal auch Finnlands - zu beschreiben.

Auch vor Stockholm erstreckt sich so ein ausgedehnter Schärengarten, der aber auch etliche Inseln der Kategorie "Holmen" oder "Ö" umfasst. Lidingö, wo direkt vor den Toren der Metropole jeden Oktober mit dem rund dreißigtausend Teilnehmer anziehenden Lidingöloppet - alleine auf der dreißig Kilometer langen Königsdistanz werden mehr als zehntausend Zieleinläufe registriert - eine der größten Crosslauf-Veranstaltungen weltweit ausgetragen wird, ist die wohl bekannteste unter ihnen.

Obwohl die schwedische Hauptstadt an der Ostsee liegt, ist sie deshalb noch mehrere Dutzend Kilometer vom offenen Meer entfernt. Und die großen Hochseefähren und Kreuzfahrtschiffe, die praktisch bis direkt ins Zentrum hinein fahren können, müssen sie sich erst einmal längere Zeit durch dieses Labyrinth hindurch arbeiten, bevor sie überhaupt in Stockholm anlegen können.

|

|

|

| Die Anfangskilometer führen zum Teil durch die Parkanlage Norra Djurgården | ||

Während die zentralen Stadtteile der Hauptstadt auf Inseln angeordnet sind, liegen die nördlichen und südlichen dagegen auf dem Festland, allerdings an gegenüberliegenden Ufern der trotz des leichten Gefälles eigentlich durchgehenden, sich aber im Osten und Westen der Metropole deutlich weitenden Wasserfläche.

So stellt Stockholm für den Nord-Süd-Verkehr entlang der Küste ein echtes Nadelöhr dar, das sich auf der Landseite nur sehr weiträumig und auf der Seeseite nicht ohne die Benutzung von Fähren umfahren lässt. Da wundert es wenig, dass auch die schwedische Hauptstadt, um den Druck wenigstens ein bisschen abzumildern, zu jenen Städten zählt, in denen eine Maut - in Schweden einfach und passend "Trängselskatt", wörtlich übersetzt also "Gedrängesteuer", genannt - fällig wird, wenn man mit dem Auto in sie hinein fahren will.

Dort wo sich im eigentlichen Stadtkern die Touristen tummeln, ist die Verkehrsbelastung allerdings durchaus erträglich. Die schmalen kopfsteingepflasterten Gassen von Gamla Stan sind - schon weil in viele von ihnen ein Auto gar nicht hinein passen würde - meist einzig und alleine Fußgängern vorbehalten. Bis ins Mittelalter zurück reicht die Geschichte einiger der Häuser, andere stammen aus der Renaissance. Und auch fast alle späteren Ergänzungen passen sich im Stil an und lassen so ein in sich geschlossenes Ensemble entstehen.

Zwischen den in warmen Gelb, Ocker- und Brauntönen gestrichenen Gebäuden fühlt man sich ein bis zwei Jahrhunderte in der Zeit zurück versetzt. Und wer die zu beinahe jeder Tageszeit gut gefüllten touristischen Hauptachsen Västerlånggatan and Österlånggatan - die "westliche" und die "östliche Langstraße" - verlässt, findet in den Seitengassen auch viele stille Plätzchen, wie zum Beispiel den baumbestandene Hof der Tyska kyrkan, der Deutschen Kirche.

Obwohl Stockholm weder zur Hanse gehörte noch - wie zum Beispiel das norwegische Bergen - mit einem großen Hansekontor ausgestattet war, gab es über viele Jahrhunderte eine große Kolonie deutscher Händler. Die prächtig ausgestattete Kirche, in der noch heute Gottesdienste auf Deutsch abgehalten werden, zeigt diesen Einfluss.

Zusammen mit der Storkyrkan, der direkt neben dem Schloss gelegenen "großen Kirche" mit barockem Äußeren aber weitgehend gotischem Innenleben und der aufgrund der vielfach durchbrochenen Turmspitze aus Gusseisen ziemlich markanten Riddarholmskyrkan, in deren Seitenkapellen die meisten schwedischen Könige bestattet sind, bildet sie das Dreigestirn, das die Silhouette von Gamla Stan dominiert.

Der unverwechselbarste Turm der Stadt erhebt sich jedoch nördlich der Altstadt auf der Südostspitze des einzig durch einen schmalen Kanal vom Festland getrennten und deswegen nur schwer als Insel zu identifizierenden Kungsholmen. Gemeint ist der Eckturm des Stockholmer Rathauses, das sich in den rund hundert Jahre, die seit dem Baubeginn vergangen sind, längst zum wichtigsten Wahrzeichen der schwedischen Metropole entwickelt hat.

Angeblich besteht "Stockholms stadshus" aus mehr als acht Millionen Ziegelsteinen. Und ungefähr die Größe eines Fußballfeldes nimmt der im nationalromantischen Stil - der nicht so verschnörkelten, dafür aber ziemlich monumentalen nordischen Variante des Jugendstils - errichtete Bau ein. Der frei zugängliche Innenhof erinnert allerdings genau wie die Seeterrasse durchaus auch ein wenig an mediterrane Vorbilder.

Genau wie andere Städte im Norden Europas versprüht Stockholm während der Sommermonate sowieso einiges an südländischem Flair. Denn zum einen zieht es die Menschen nach den langen und kalten Wintern beim kleinsten Sonnenstrahl ins Freie, so dass Straßen und Plätze stets gut gefüllt sind. Doch fehlt dank der Ruhe und Gelassenheit, die Skandinaviern meist zu eigen ist, andererseits eben auch die übermäßige Hektik, wie man sie im Zentrum anderer Metropolen oft beobachten kann.

Gleich doppelt führt der Stockholm Marathon am Rathaus vorbei, ist er doch als Zwei-Runden-Kurs ausgelegt, bei dem auf eine etwa fünfzehn Kilometer lange Innenstadtschleife eine auf fast die doppelte Länge erweiterte zweite folgt. Auch an dem auf Stadsholmen gelegenen königlichen Schloss, das in seiner Weitläufigkeit und seinen enormen Ausmaßen in einem deutlichen Kontrast zu angrenzenden engen Gassen steht, geht es zweimal entlang.

Insbesondere wegen der dort jeden Tag zur Mittagszeit durchgeführten großen Wachablösung gehört die Palastanlage zum absoluten Pflichtprogramm für Stockholm-Touristen. Bemerkenswert und vielleicht sogar ziemlich passend für eine eher egalitär ausgerichtete Gesellschaft wie die schwedische ist, dass - obwohl es mit der Livgardet ein entsprechendes Regiment gibt - keineswegs nur Gardeeinheiten die Posten stellen. Vielmehr werden im Wechsel alle aktiven Truppenteile der schwedischen Armee einmal zum Dienst vor dem Schloss abkommandiert.

Das Parlamentsgebäude, das direkt gegenüber des Schlosses zusammen mit einer Parkanlage die gesamte Insel Helgeandsholmen einnimmt, steht beim Stockholm Marathon ebenfalls zweimal auf dem Streckenplan. Beim Jubiläumslauf wird jedoch keiner dieser touristischen Anlaufpunkte zu sehen sein, denn dessen Strecke ist wie beim Original in genau entgegengesetzter Richtung und damit aus der Stadt hinaus abgesteckt.

|

|

| Gleich an mehreren Stellen hat man Oldtimer am Straßenrand positioniert … | … und noch öfter spielen Musikkapellen für die Marathonläufer auf |

Und wie 1912 soll das Rennen mit einer Dreiviertelrunde im Stadion beginnen. Doch damit stellt sich den Organisatoren ein logistisches Problem. Es dürfte wohl ohnehin schwer genug sein, zehntausend Sportler auf den gerade einmal acht Laufbahnen der Arena unterzubringen. Doch selbst wenn dies gelänge, wäre eine Umrundung völlig unmöglich, da die Spitze direkt nach dem Start in den Schwanz rund ums Stadionoval des aufgestellten Feldes hinein laufen würde.

Die Lösung sind insgesamt fünf Startwellen, die in jeweils zehn Minuten Abstand auf die Strecke entlassen werden sollen. Sobald die eine Gruppe das Stadion vollständig verlassen hat, soll die nächste hinein geführt werden. Damit bei diesem Ansatz auch wirklich nichts schief gehen kann, die Stärke der Blöcke und die zeitliche Abfolge stimmt, hat man das Procedere sogar einige Monate zuvor mit einer großen Zahl von Freiwilligen gründlich getestet. Wenig bleibt beim Jubiläumslauf wirklich dem Zufall überlassen.

Zugeordnet zu den jeweiligen Gruppen wird man über die Startnummern. Mit Zahlen bis zweitausendfünfhundert gehört man zur ersten, bis fünftausend zu zweiten und so weiter. Doch sind die Nummern, in die der Zeitmesschip integriert ist, auch ein anschauliches Beispiel für die Detailversessenheit der Macher. Denn die Ziffern sind in genau dem gleichen Schrifttyp aufgedruckt, den man auch einhundert Jahre zuvor verwendet hatte.

Bereits rund eine halbe Stunde vor ihrem Start werden dann die Läufer gebeten, sich vom auch als Sammelplatz dienenden Sportgelände von Östermalm langsam in Richtung des einige hundert Meter entfernten Stadions zu begeben. Da man zum Betreten den westlichen Seiteneingang benutzt, ist der Weg dabei deutlich weiter als nach dem Rennen. Denn verlassen soll man die Arena später unter der Osttribüne.

Bevor sie allerdings ins Stadion hinein spazieren dürfen, werden die Läufer direkt neben dem Eingang noch einmal in abgesperrte und nach Blöcken aufgeteilte Bereiche einsortiert. Die Kontrolle der Startnummern ist zwar ziemlich freundlich, aber trotzdem recht gründlich und bestimmt. Doch wirklich viel für Ordnung sorgen müssen die Helfer bei der Aufstellung eigentlich nicht. Alles funktioniert ziemlich reibungslos.

Eigentlich ist es dank Chipzeitmessung ja auch ziemlich egal, wo man startet. Und aufgrund der Größe und zeitlichen Abstände der einzelnen Wellen, lässt sich zudem schlecht argumentieren, in den hinteren Startgruppen könne man nicht frei laufen. Bis man nämlich zur nächstvorderen aufschließen kann, hat sich diese längst ziemlich entzerrt. Trotzdem gibt es einen kleinen Vorteil, wenn man mit dem ersten Block ins Stadion hinein geführt wird. Doch ist dieser weniger sportlicher als eher emotionaler Natur.

|

|

| Der Kurs ist keineswegs eben. Immer wieder gilt es kurze zum Teil recht steile Anstiege zu überwinden, die sich zu insgesamt rund vierhundert Höhenmetern aufaddieren | |

Denn weil dieser ein relativ früh auf die Tartanbahn gelassen wird und so nicht nur wie in den nachfolgenden Gruppen die wenigen Minuten zwischen den Startintervallen bleiben, lässt sich die Atmosphäre deutlich länger genießen. Es gibt sicherlich einige Marathons, die in Stadien enden. Doch hat man dann eben nur noch wenige Meter zurückzulegen, die in kurzer Zeit absolviert sind. Und nach zweiundvierzig langen Kilometern ist man in der Regel auch eher am Ziel als am ganzen Drumherum interessiert.

Ganz anders ist die Situation allerdings, wenn man wie beim Jubiläumslauf in Stockholm vor dem Start eine Arena betreten und den Applaus von den zwar nicht vollständig aber gut gefüllten Rängen entgegen nehmen darf. Obwohl man ja eigentlich noch gar nichts geleistet hat, wird die halbe Runde, die bis zum Startpunkt zurückzulegen sind, fast schon zum Triumphzug. Es ist ein echter Gänsehautmoment, bei dem man sich ein bisschen wie ein Spitzenathlet und tatsächlicher Olympiastarter fühlen kann.

Hundert Jahre zuvor war das weite Rund am Tag des Marathons bis auf den letzten Platz ausverkauft. Seit den Spielen 1908 in London, wo der Italiener Dorando Pietri in Führung liegend völlig erschöpft ins White City Stadium kam, gleich mehrfach auf den letzten Meter zusammenbrach, von hilfsbereiten Ordnern ins Ziel geführt und deshalb wenig später wegen "Inanspruchnahme fremder Hilfe" disqualifiziert wurde, haftete der längste Laufstrecke der Ruf besonderer Dramatik an.

Der tragische Held Pietri, der nach dem Lauf zwar nicht mit der Goldmedaille - die erhielt der Amerikaner John Hayes, der erst Minuten nach den Italiener das Stadionoval erreichte - dafür aber mit einem eigens vom britischen Königshaus gestifteten Pokal ausgezeichnet worden war, hatte unfreiwillig die noch tragischere, antike Geschichte des Botenläufers von Marathon mit neuem Leben gefüllt.

Die größte Ironie daran ist aber, dass es vermutlich gar nicht zu diesen Szenen gekommen wäre, wenn die Strecke die bis dahin übliche Länge von ungefähr vierzig Kilometern oder - was nahezu gleichwertig ist - fünfundzwanzig Meilen gehabt hätte. Da das Rennen aber vor Schloss Windsor gestartet und vor der königlichen Loge im Stadion enden sollte, wurde die Strecke etwa zwei Kilometer länger.

Revancherennen zwischen Pietri und Hayes machten die Distanz von 42,195 Kilometern noch populärer, so dass sie Anfang der Zwanzigerjahre schließlich als verbindliche Länge eines Marathons festgelegt wurde. So gesehen hat man die krumme Strecke, die heute jedes Jahr weltweit von einer siebenstelligen Zahl von Sportlern in Angriff genommen wird also dem Drama um den kleinen Italiener aus der Emilia-Romagna zu verdanken. Sein Name ist deswegen auch heute noch relativ bekannt.

|

|

| Ob Bläsergruppe oder Drehorgel, auf viele unterschiedliche Arten wird an der Strecke musiziert | |

Dass sich vierzig Jahre später, als die Spiele zum zweiten Mal in London stattfanden, ein ähnliches Drama, abspielte, hat man dagegen weitgehend vergessen. Auch für den Belgier Étienne Gailly waren die zu diesem Zeitpunkt schon verbindliche Strecke zu lang. Denn wie Pietri betrat er als Führender das Stadion, taumelte dann aber völlig ausgelaugt dem Ziel entgegen. Auf der letzten Runde zogen der Argentinier Delfo Cabrera und der Brite Tom Richards noch an ihm vorbei.

Immerhin hielten sich die Helfer diesmal zurück und ersparten Gailly so die ansonsten fällig gewordene Disqualifikation. Doch für den im Ziel zusammenbrechenden Belgier blieb am Ende nur die Bronzemedaille, die er aufgrund seiner Erschöpfung bei der Siegerehrung nicht einmal entgegen nehmen konnte.

Selbst wenn sich Geschichte angeblich nicht wiederholt, sollten die Siegaspiranten beim Marathon angesichts dieser Vorfälle vielleicht doch froh darüber sein, dass der Zieleinlauf bei den Londoner Spielen des Jahres 2012 nicht im Olympiastadion sondern in der Nähe des Buckingham Palastes auf der Mall stattfindet.

Auch 1912 in Stockholm endete das Rennen direkt vor der Königsloge, die selbst hundert Jahre später noch unübersehbar die Mitte der Tribüne neben der Zielgerade einnimmt. Doch wurde eben auch dort gestartet. Im Gegensatz zu London - und auch Athen - war die Strecke als reiner Wendepunktkurs ausgelegt. Und die Distanz betrug so wie bei den meisten Marathons dieser Zeit nur etwas über vierzig Kilometer.

Die Organisatoren des Jubiläumslaufes standen in der Vorbereitung also vor dem Dilemma entweder vom historischen Vorbild oder von der nun schon seit neun Jahrzehnten üblichen Streckenlänge abzuweichen. Doch auch dafür ist ihnen eine recht clevere Lösung eingefallen. Denn sie bieten für alle, die sich zweiundvierzig Kilometer gönnen wollen, kurz vor dem Ziel eine Zusatzschleife an, die noch einmal aus dem schon erreichten Stadion hinaus führt. Wer sich dagegen mit der Originalstrecke begnügen möchte, kann das Rennen direkt beenden.

Auch wenn erneut vor der Ehrenloge gestartet wird, ist diesmal kein Mitglied der Königsfamilie anwesend. Der Zufall will es nämlich, dass nicht nur der Olympiamarathon seinen einhundertsten sondern genau an diesem Tag auch Kronprinzessin Victoria ihren fünfunddreißigsten Geburtstag feiert. Und dieser wird traditionell im Schloss Solliden, dem königlichen Sommersitz auf der Insel Öland begangen.

Exakt um 13:48 entlässt eine Salve aus den Gewehren einer in historischen Uniformen angetretenen Schützentruppe die erste Gruppe auf die Laufstrecke. Und mit freiem Oberkörper und wehender Fahne in den Händen spurtet sofort ein Südafrikaner an die Spitze. Das ist nun zwar tatsächlich einmal nicht von den Organisatoren geplant, aber eben dennoch eine Reminiszenz an die Geschichte. Denn sowohl der Olympiasieger Kennedy McArthur als auch der Zweitplazierte Christopher Gitsham liefen damals für das Land am Kap der Guten Hoffnung.

|

|

| Im Neubaugebietes von Helenelund werden die Zuschauer wieder ziemlich zahlreich | |

Alister Eugene Koeresies - so der Name des Schnellstarters - wird die führende Position natürlich nicht halten können, aber die ganze Strecke mit seiner unverwechselbaren Flagge, in der die Farben der einstigen niederländischen und britischen Kolonialherren mit dem afrikanischen schwarz-grün-gelb verbunden sind, absolvieren und diese zwischendurch auch immer wieder einmal wehen lassen.

Ein anderer Athlet, der in jenem Grün und Gelb antritt, das die Südafrikaner schon hundert Jahre zuvor als Trikotfarben gewählt hatten, ist allerdings Schwede. Der frühere Spitzenläufer Anders Szalkai - immerhin mit einer Bestzeit von 2:13:19 versehen - soll nämlich die Rolle des Olympiasiegers übernehmen und exakt die damalige Siegerzeit wiederholen. Mit weiten Trikot und knielangen Hosen ist es dabei genauso ausstaffiert wie McArthur bei seinem Erfolg. Und auch die Siegerstartnummer "631" hat Szalkai erhalten.

Kent Claesson, wie Szalkai Mitglied beim ausrichtenden Spårvägens FK und ebenfalls vielfachen nationaler Meister, soll dagegen den damals auf Platz sechs einlaufenden schwedischen Star Sigge Jacobsson imitieren und in 2:43:24 ins Ziel kommen. Neben dem ärmellosen Trikot mit der blau-gelben Fahne auf der Brust und einem Taschentuch auf dem Kopf wie das Vorbild trägt er auch dessen Zahlenkombination "331" über die Strecke,

Die Nummer eins ist dagegen für eine noch größere schwedische Lauflegende vorbehalten, Kjell-Erik Ståhl. Der hat nicht nur - wie Szalkai 2001 - in den Jahren 1982 und 1986 den Stockholm Marathon gewonnen, der hält nicht nur mit 2:10:38 nun schon seit neunundzwanzig Jahren auch weiterhin den schwedischen Rekord, der ist nicht nur Vierter der ersten Leichtathletik-WM von Helsinki hinter dem Australier Rob de Castella, Kebede Balcha aus Äthiopien und Waldemar Cierpinski, Ståhl kann auch auf siebzig Marathons unter 2:20 zurück blicken.

Nur Doug Kurtis aus Detroit im US-Bundestaat Michigan hat mit sechsundsiebzig noch einige Rennen mehr unter dieser Marke zu bieten. Allerdings war der Amerikaner dabei meist ein wenig langsamer als der fast im Monatsrhythmus 2:14er- oder 2:15er-Zeiten abliefernde Schwede und im Gegensatz zu diesem auch nie für ein internationales Großereignis nominiert. Hierzulande ist der inzwischen sechsundsechzig Jahre alte Ståhl hauptsächlich als Sieger des ersten Frankfurt Marathons 1981 in Erinnerung geblieben.

Nicht wirklich gut geht es dem Haudegen, der noch mit fünfundvierzig Jahren eine 2:15:51 hin legte, dagegen beim Jubiläumsmarathon von Stockholm. Denn auf dem letzten Streckenviertel bricht er heftig ein. Zwischen Kilometer dreißig und fünfunddreißig ist er schließlich mehr als fünfzig Minuten und damit länger als auf dem kompletten ersten Zehner unterwegs. Der Schlussabschnitt ist dann auch kaum schneller. Nach 4:10:07 und 40,075 Kilometern beendet Ståhl das Rennen.

Ein anderer, allerdings außerhalb von Schweden weit weniger bekannter und zwölf Jahre jüngerer Altmeister kommt da wesentlich besser durch. Der mit der Startnummer zwei ausgestattete Mats Erixon - neben mehr als einem Dutzend schwedischen Meistertiteln über fünf- und zehntausend Meter stehen auch fünf Siege beim Göteborgsvarvet, dem mit über vierzigtausend Teilnehmern inzwischen zum größten Halbmarathon der Welt gewachsenen Stadtlauf von Göteborg in seiner Erfolgsliste - benötigt 3:14:30 für die kürzere der beiden angebotenen Distanzen.

Nach dreihundert Metern auf der Bahn wird das Stadion durch das zentrale Portal verlassen. Auf dem kurzen Stück zwischen dem Marathontor und dem Haupteingang durch den rund ums Gelände verlaufenden Zaun passieren die Teilnehmer dabei auch jene beiden Läufer-Statuen, die sich die Macher der Jubiläumsveranstaltung als Logo ausgesucht haben. Wenig später sind sie auch schon nach rechts auf den Valhallavägen eingebogen.

Während der "normale" Stockholm Marathon dieser Straße nach Südosten folgt, führt der Weg diesmal genau in die entgegengesetzte Richtung, also nach Nordwesten. Doch nur wenige hundert Meter orientiert sich der Kurs an der schnurgeraden, mit breiten Grünstreifen in der Mitte versehenen Allee. Dann dreht er schon wieder nach rechts und zeigt augenblicklich, womit die Marathonis fast auf den kompletten zwanzig Kilometern bis zum Wendepunkt rechnen sollten. Denn in einem kurzen, aber keineswegs sanften Stich geht es gleich einmal spürbar bergan.

Gerade vierzig Meter liegen zwischen dem höchsten und dem tiefsten Punkt der Strecke. Und nicht jeder Anstieg ist so giftig wie diese erste Rampe. Doch rechnet man all die kleinen und größeren Wellen zusammen, addieren sie sich wohl auf rund vierhundert zu erkletternde Höhenmeter. Diese durchaus auch bei Landschaftsläufen im Mittelgebirge übliche Zahl, widerlegt erneut die vorschnell gefasste Meinung, dass es in einer Stadt am Meer immer flach zugehen müsste.

Das auffällige, efeubewachsene Backsteingebäude, vor dem die Steigung abflacht und die Straße einen leichten Bogen nach links schlägt, ist das Hauptgebäude der Kungliga Tekniska högskolan, der königlichen Technischen Hochschule von Stockholm. Erst einige Jahre nach dem Olympiamarathon von 1912 fertig gestellt gehört der Campus sicher nicht zu den Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt, bildet aber dennoch bereits einen der ansonsten eher seltenen optischen Leckerbissen des Jubiläumslaufes.

Auch danach passieren die Läufer noch einige weitere, zumeist allerdings deutlich nüchterner ausgefallene Gebäude von Hochschul- und Forschungsinstituten. Doch jenseits der bald darauf und kurz hinter Kilometer eins erreichten Kuppe wird die Umgebung langsam grüner. Statt Häusern bestimmen auf der rechten Seite nun Bäume und Felsen das Bild. Links dagegen verlaufen die Gleise einer Bahnlinie.

|

|

| Nicht nur die Zuschauer stehen oft ziemlich dicht ... | … mit mehr als zwanzig Verpflegungsstellen ist auch das Versorgungsnetz ziemlich engmaschig |

Diese "Roslagsbanan" ist durchaus ein paar Worte wert, denn die Züge nach der Region Roslagen benannte Strecke rollen nicht auf der auch in Schweden üblichen Normalspur von 1435 Millimetern. Nur etwas mehr als halb so breit, nämlich 891 Millimeter ist der Schienenabstand. Nirgendwo sonst wird diese einst mit drei schwedischen Fuß definierte und deshalb auch auf Schweden beschränkte Spurweite noch im Regelbetrieb genutzt.

Dabei gab es im nordeuropäischen Königreich noch Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts ein zweitausend Gleiskilometer umfassendes Netz. Nach Umspurungen und Stillegungen sind neben den drei insgesamt fünfundsechzig Kilometer langen Ästen der Roslagsbahn davon aber nur noch einige einzig und allein von Museumszügen befahrene Strecken übrig geblieben. Doch die dadurch zur Kuriosität gewordene Vorortlinie hat für Storstockholms Lokaltrafik, die Verkehrsbetriebe von Groß-Stockholm, durchaus eine gewisse Bedeutung.

Diese meist unter dem Kürzel SL auftretende Gesellschaft ist neben der Tunnelbana, den über den Hauptbahnhof verkehrenden und auf schwedisch als "Pendeltåg" bezeichneten S-Bahnen und vielen Buslinien eben auch für einige Lokalbahnen zuständig, die nicht bis ins Zentrum vorstoßen sondern isoliert vom übrigen Netz nur als Zubringer bis zu einer U-Bahn-Haltestelle verkehren. Diese sind dann im Gegensatz zum "T" der Tunnelbana und dem "J" des Pendeltåg, das sich aus dem "Eisenbahn" bedeutenden "Järnebana" ableitet, mit dem Buchstaben "L" gekennzeichnet.

Eine solche Umsteigestation haben die Marathonis noch vor kurzer Zeit passiert, als sie vom Vallhallavägen abbogen. Da das Eckhaus, hinter dem sich "Stockholms östra" verbirgt, von außen jedoch eher schwer als Bahnhof zu identifizieren ist, muss man schon ein bisschen Ortskenntnis haben, um zu erkennen, dass man dabei tatsächlich den Endpunkt der Roslagsbahn vor sich hat.

Bei Kilometer zwei verlässt die Marathonstrecke die parallel verlaufenden Gleise. Mit viel Schwung geht es zwischen Kleingärten den Hang hinunter. In der Senke wartet überraschend früh bereits die erste Verpflegungsstelle auf das Läuferfeld. Insgesamt sind auf dem Streckenplan, der den Teilnehmern einige Wochen vor dem Rennen zugeschickt wurde und sich ausgeklappt über vier DIN-A4-Seiten ausbreitet, an zwölf verschiedenen Stellen Becher eingezeichnet.

Der erste Gedanke, den man beim Zählen bekommt, dass nämlich jede von ihnen nur in einer Richtung angelaufen und damit zumindest ungefähr die ansonsten übliche Zahl erreicht wird, stimmt nicht. Alle sind sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg im Einsatz und im mittleren Teil des Kurses, in dem für einen längeren Zeitraum Gegenverkehr herrschen wird, später dann auch beidseitig aufgebaut.

Ein viel dichteres Versorgungsnetz als dieses mit einem Durchschnittsabstand von weniger als zwei Kilometern zwischen den einzelnen Posten kann man sich nun wahrlich kaum wünschen. Die Verantwortlichen haben sich im Vorfeld sehr wohl auch auf ein Hitzerennen eingestellt und entsprechend vorgebaut. Man will schließlich alles tun, um einen Vorfall wie bei der Erstauflage im Jahr 1912 zu vermeiden.

Francisco Lázaro aus Portugal war damals nämlich wegen der großen Hitze nach dreißig Kilometern kollabiert. Obwohl man nach den Erfahrungen des Olympiamarathons von London Ärzte an der Strecke postiert hatte und den zusammengebrochenen Sportler so schnell wie möglich ins Krankenhaus brachte, überlebte Lázaro nicht. Der Portugiese war der erste Todesfall bei den Olympischen Spielen der Neuzeit und - einmal abgesehen von der vermutlich erfundenen antiken Legende - auch der erste bei einem Marathon.

Wie gering die sportmedizinischen Kenntnisse zur damaligen Zeit waren, lässt sich daran erkennen, dass sich Lázaro vor dem Rennen von Kopf bis Fuß eingefettet hatte, um sich vor der Sonne zu schützen und zudem das als leistungsmindernd angesehene Schwitzen zu verhindern. Damit fiel aber auch die natürliche Kühlfunktion seines Körpers aus und er erlitt schließlich einen Hitzschlag.

Hilfsmittel zur Leistungssteigerung sind also keineswegs eine moderne Erfindung sondern waren schon zu Anfangszeiten der Olympischen Bewegung verbreitet. Dabeisein war schon damals nicht alles. Dazugelernt hat man in den seitdem vergangenen einhundert Jahren wohl nur in wissenschaftlicher nicht aber in moralischer Hinsicht.

Und das bezieht sich keineswegs nur auf Spitzensportler. Man muss sich nur einmal im Läuferfeld ein wenig umschauen, um zu sehen, welchen Schnickschnack sich viele andrehen lassen, nur um vermeintlich etwas schneller zu werden, ohne dafür mehr zu trainieren. Der deutliche Leistungsrückgang, den man während der letzten beiden Jahrzehnte nicht nur hierzulande in der Breite beobachten konnte, steht dazu in krassem Widerspruch und lässt eigentlich nur den Schluss zu, dass das meiste davon wenig bis gar nichts bringt.

Hinter der Verpflegungsstelle taucht der Marathonkurs für einige hundert Meter in ein Wäldchen ein. Es gehört zum Norra Djurgården, dem "nördlichen Tiergarten", ein nun als Landschaftspark und Naherholungsgebiet dienendes früheres königliches Jagdgebiet, das sich im Norden von Östermalm erstreckt und eigentlich gleich hinter dem Olympiastadion beginnt.

Der Name ist ein wenig verwirrend. Denn der "nördliche Tiergarten" keineswegs ein Teil des in Stockholm ebenfalls existierende und ohne eine ergänzende Himmelsrichtung auskommenden "Djurgården". Südlich von Östermalm erstreckt er auf einer Insel, die, obwohl sie früher "Valdemarsö" hieß inzwischen meist ebenfalls mit "Djurgården" bezeichnet wird. Schon alleine dank der Nähe zum Zentrum ist dieser natürlich wesentlich bekannter. Und wohl auch deshalb hat er das früher zur Unterscheidung tatsächlich vorangestellte "Södra" längst verloren.

|

|

| Viele Helfer und Akteure am Streckenrand sind in historische Kostüme gekleidet | |

Die Erweiterung, mit der die zweite Schleife des Stockholmer Marathons verlängert wird, führt kilometerlang durch diesen Park. Und auch kaum ein Tourist kommt an der mehr als zwei Quadratkilometer großen grünen Lunge der Stadt vorbei. Denn gleich einige Besuchermagnete finden sich dort. Nordiska museet, "das nordische Museum" zum Beispiel, wo in einem dem Stil der nordischen Renaissance nachempfunden, wuchtigen und dennoch auch filigranen Bau Ausstellungen über schwedische Kultur, Volkskunst und Brauchtum zu besichtigen sind.

Der unweit davon gelegene Skansen bildet mit aus dem ganzen Land zusammen getragenen Gebäuden dazu die passende Ergänzung. Nicht nur die alte Höfe, Wohnhäuser und sogar Kirchen lassen sich dort besichtigen, man kann auch Darstellern in historischen Trachten beim Vorführen traditioneller Handwerkstechniken über die Schulter sehen. Der weitläufige Park gilt als das älteste Freilichtmuseum der Welt. Und das in Stockholm entwickelte Konzept hat aufgrund seiner Qualität längst unzählige Nachahmer gefunden,

Neben vielen Nutzviehrassen sind in einem zum Skansen gehörenden kleinen Zoo auch etliche im Norden Europas heimische Wildtiere zu sehen. Einige von ihnen wie Elche oder Rentiere sind - die überall in Skandinavien aufgestellten Warnschilder an den Straßen belegen es immer wieder - auch heutzutage noch weit verbreitet.

Wölfe, Luchse oder Vielfraße - der deutsche Name ist übrigens keineswegs im übermäßigen Appetit der größten Marderart zu tun, sondern ist eine Verballhornung des nordischen "fjellfras", was etwa "Bergkatze" bedeutet - sieht man in freier Natur dagegen kaum noch. Jeweils nur noch einige tausend Exemplare von "Varg", "Lodjur" und "Järv" sind in Skandinavien übrig geblieben. Ungekrönte Könige des Parks sind allerdings die Bären - auf Schwedisch "Björn" - von denen es in den riesigen Waldgebieten im Norden des Landes ebenfalls noch einige gibt.

Auch der Vergnügungspark "Gröna Lund", was eigentlich nur "grüner Hain" bedeutet, findet sich auf der Tiergarteninsel. Größte Attraktion des Djurgården ist allerdings das Vasa-Museum, das eigens für das aus dem siebzehnten Jahrhundert stammende Schiff errichtet wurde, um dessen ungewöhnliche Geschichte zu erzählen. Die "Vasa" ging nämlich bereits bei ihrer Jungfernfahrt im Stockholmer Hafen unter.

Der durch sein Eingreifen in den Dreißigjährigen Krieg auch im deutschsprachigen Raum gut bekannte König Gustav II. Adolf von Schweden hatte die Galeone in Auftrag gegebene und nach seiner Dynastie - im Deutschen "Wasa" geschrieben, das ursprüngliche schwedische Alphabet kennt jedoch den Buchstaben "W" nicht - benannt. Sie sollte das größte Kriegschiff ihrer Zeit werden.

Fast siebzig Meter lang und weit über zwanzig Meter hoch war sie und verfügte als Besonderheit über gleich zwei Kanonendecks. Genau das sollte ihr zum Verhängnis werden. Denn Schiffbau beruhte vor knapp vierhundert Jahren nicht wie heute auf exakten Berechnungen sondern auf den Erfahrungen der Konstrukteure, die sich bezüglich Änderungen gegenüber altbewährten Modellen in der Regel nur langsam voran tasten konnten.

|

|

| Je näher man der Wendepunkt kommt, umso dichter wird der Gegenverkehr | |

Durch die zweite - angeblich auf ausdrücklichen Wunsch des Königs erst später ergänzten - Geschützreihe wurden jedoch der Schwerpunkt und die Statik des Schiffes so dramatisch verschoben, dass es schon bei leichtem Wind stark ins Schwanken kommen musste. Als die Vasa nach mehr als zweijähriger Bauzeit im August 1628 zur ersten Fahrt auslief, bekam sie, kaum waren die Segel gesetzt, dann auch so viel Schräglage, dass Wasser in die offenen Kanonenluken eindringen konnte.

Nicht einmal eine halbe Stunde nach seinem Ablegen war das mächtige, vermeintlich unbezwingbare Kriegsschiff, das alleine durch sein Erscheinungsbild Gegner so einschüchtern sollte, dass sie es gar nicht auf einen Kampf ankommen ließen, bereits gesunken. Und rund fünfzig Mann der mehr als vierhundertköpfigen Besatzung hatte es unweit der Tiergarteninsel mit in die Tiefe genommen. Nicht zum ersten Mal hatte die Natur der menschlichen Hybris damit eine heftige Niederlage beschert.

Nachdem man noch im siebzehnten Jahrhundert in einer technischen Meisterleistung die Kanonen des Schiffes mit Hilfe einer Taucherglocke geborgen hatte, wurde es lange ruhig um das Wrack. Und im Laufe der Zeit gingen auch die Kenntnisse über die genaue Untergangsstelle verloren. Erst in den Fünfzigerjahren entdeckte der Meeresarchäologe Anders Franzén die Vasa wieder

Man beschloss das Schiff zu heben. Denn im salzarmen Wasser der Ostsee und insbesondere dem noch salzärmeren der Bucht von Stockholm gibt es keine Bohrwürmer, die in anderen Meeren Holzschiffe zerfressen. Die Vasa war deswegen in einem ziemlich guten Zustand und insbesondere der Rumpf noch weitgehend intakt.

Über drei Jahre dauerten alleine die Arbeiten, um das Schiff zurück an die Oberfläche und dann in ein Trockendock zu bringen. Anschließend wurde es fast zwei Jahrzehnte lang mit Chemikalien behandelt, um das nun mit dem Sauerstoff in Verbindung kommende Holz vor dem Zerfall zu schützen. Und bis 1990 dauerte es, bevor die Vasa im speziell für sie gebauten Museum eine neue Heimat fand.

Der enorme Aufwand hat sich nicht nur für die Historiker gelohnt, die neben dem Schiff selbst auch unzählige mehrere Jahrhunderte alte Gebrauchsgegenstände zur Auswertung in die Hand bekamen. Vasamuseet, wo man auf sieben Stockwerken das restaurierte, aber noch immer zu mehr als neunzig Prozent aus Originalteilen bestehende Schiff vom Kiel bis zum Oberdeck aus jeder nur denkbaren Perspektive betrachten kann, gehört mit jährlich über einer Million Besucher zu den größten Touristenattraktionen des Landes.

Zum Djurgården fährt übrigens auch die einzige Straßenbahnlinie - auf Schwedisch "Spårvägen" - der schwedischen Hauptstadt. Der in der Marathonorganisation engagierte Spårvägens FK ist also ursprünglich die Betriebssportgruppe der Stockholmer Tram. Die Bahnen der "Djurgårdslinje", auf der auch historische Waggons verkehren, starten im Stadtteil Norrmalm am Sergels torg, der in den Sechzigern als modernes funktionales Zentrum geplant wurde, aus heutiger Sicht allerdings doch ein bisschen zu kühl und nüchtern geriet.

Zur gleichen Zeit wurden auch die Straßenbahnstrecken nach und nach stillgelegt. Die autogerechte Stadt war in jenen Jahren das große Ziel. Am "Dagen H", einem Septembertag im Jahr 1967 als man in Schweden, wo bis dahin auf der linken Straßenseite gefahren wurde, auf Rechtsverkehr umstellte, schlug auch für die noch verbliebenen Linien das letzte Stündchen. Eine Umrüstung galt als zu kostspielig.

Inzwischen hat man jedoch umgedacht und die Vorteile der Bahnen erkannt. Neben der von einer reinen Museumsbahn für Touristen wieder zur echten Verkehrsmittel aufgerüsteten und etwas verlängerten Djurgårdslinje sind unter dem Namen "Spårväg City" weitere Strecken und eventuell auch eine Einbindung der Vortortbahnen nach dem inzwischen oft kopierten Karlsruher Vorbild im Gespräch.

Aus der Natur des Norra Djurgården stößt der Marathon mitten in eine Baustelle hinein. Wenn nicht gerade Wochenende wäre, würde hinter den Gitterzäunen, zwischen denen die Straße entlang führt, wohl eifrig gewerkelt. Es ist ein ziemlich abrupter Wechsel, wie er in der Folge noch ein paar Mal vorkommen wird. Der Versuch, sich möglichst genau an die Originalstreckenführung zu halten, gibt dem Kurs ein manchmal recht unharmonisches Gesicht.

Es sind höchstwahrscheinlich Erweiterungsbauten für die "Stockholms universitet", die da entstehen. Denn bei Kilometer drei ist man inzwischen an der zweiten großen Hochschule der schwedischen Hauptstadt angekommen. Der Kurs führt allerdings nicht mitten durch das Gelände hindurch sondern in einem kleinen Schlenker außen herum. Ein Radweg neben einer auch an diesem Samstag vielbefahrenen Schnellstraße nimmt die Marathonis auf.

Während man von der Universität, die sich ein wenig abseits der Asphaltpiste hinter Bäumen und Hecken versteckt, eher wenig zu Gesicht bekommt, ist "Naturhistoriska riksmuseet", das wenig später erreicht wird, kaum zu verpassen. Der Gebäudekomplex, der zur gleichen Zeit und in ähnlichem Stil wie das Rathaus entstand, aber deutlich massiger daher kommt, wirkt direkt an der ihm später vor die Nase gesetzten Autobahn sowie zudem weit außerhalb des Stadtzentrums irgendwie etwas deplaziert und ziemlich verloren.

Obwohl die parallele Schnellstraße nahezu eben weiter verläuft, senkt sich der Radweg in eine Bodenwelle hinunter, nur um jenseits des dort zu überquerenden Kreisels auf der gegenüber liegenden Seite sofort wieder das Niveau der Autobahn anzusteuern. So kommen in kürzester Zeit erneut ein bis zwei Hände voll an Höhenmetern hinzu. Mit noch ziemlich frischen Beinen machen sie in diesem Moment nicht viel aus. Auf dem Rückweg werden kurze Stiche wie dieser dann aber zu hohen Bergen anwachsen.

|

|

| Auch am Wendepunkt ist der Publikumszuspruch hoch, ein dichtes Spalier gibt Schwung für die zweiten Hälfte der Distanz | |

Jenseits der Brücke über den kleinen Kanal, der die Verbindung zwischen dem See Brunnsviken und der Ostseebucht Lilla Värtan herstellt, senkt sich der Weg erneut ab. Und diesmal führt die Strecke unter der Autobahn hindurch und nach dem auf der anderen Seite natürlich wieder folgenden kleinen Anstieg in ein Wohngebiet der inzwischen erreichten Gemeinde Solna hinein.

Mit Stockholm ist sie nahezu vollständig verwachsen, von der Fläche her gehört sie zu den kleinsten Kommunen des Landes und auch die Einwohnerzahl von nicht einmal einhunderttausend würde sie direkt vor den Toren der Metropole eigentlich zu einem Übernahmekandidaten machen. Doch hat man sich die administrative Selbstständigkeit irgendwie trotzdem bewahrt.

In Bergshamra - so der Name des Stadtteils - wird mit Kilometer fünf auch die erste Zwischenzeitnahme passiert, die nicht aus einer Matte sondern aus einem sich über die Straße spannenden, etwa zweieinhalb bis drei Meter hohen Gerüst besteht, wie man es schon am Start gesehen hat. Der wenig später erreichte, in diesem Moment nicht benötigte Messpunkt bei fünfunddreißig Kilometer zeigt, dass diese sogar höhenverstellbar sind. Denn dort wartet die Anlage noch deutlich weiter nach oben gekurbelt auf ihren Einsatz.

Bei anderen Marathons ist zu einem so frühen Zeitpunkt meist noch ein dichter Pulk an der Spitze unterwegs. Doch als die Ersten durch die dichter werdenden Zuschauerspaliere von Bergshamra hindurch laufen, sind die Abstände schon beträchtlich. Der Schwede Michael Mustaniemi hat nämlich bereits rund eine halbe Minute zwischen sich und seinen nächsten Verfolger gelegt. Das ist der auch hierzulande gut bekannte Südtiroler Hermann Achmüller.

Nicht nur als Sieger des München und des Jungfrau Marathons hat der sich einen Namen gemacht. Immer wieder einmal ist er auch als Tempomacher für schnelle Frauen im Einsatz und dadurch entsprechend im Bild. Zwei Wochen vor dem Jubiläumsmarathon hat er zum dritten Mal in Folge den Bergmarathon von Brixen gewonnen, bei dem es in seiner noch kurzen Geschichte noch keinen anderen Sieger gab.

Jakob Jansson als Dritter ist hinter dem übrigens ebenfalls im ärmellosen T-Shirt mit der italienischen Trikolore und dem schon mehrfach erwähnten Taschentuch laufenden Achmüller eine weitere halbe Minute zurück. Und auch bis dann endlich eine größerer Gruppe vorbei kommt, die rund um das McArthur-Double Szalkai gebildet hat, sind erneut dreißig Sekunden vergangen.

Die Frauen kommen dann sogar schon im Minutenabstand vorbei. Denn hinter der schnell anlaufenden und nur knapp hinter der Szalkai und seinen Begleitern liegenden Jenny Nilsson ist die ebenfalls aus Schweden stammende Anna von Schenck schon deutlich zurück. Und auch Marlene Persson auf Zwischenrang drei hat einen kaum kleineren Abstand.

|

|

| Da Hin- und Rückweg vollkommen identisch sind, kennt man die nun folgende Strecke bereits aus der entgegengesetzten Richtung | |

Die in das mit mehrstöckigen Wohnblocks bebaute Gebiet hinein führende Straße ist wieder in einen schmalen Radweg übergegangen, der einen gewissen Abstand zu den Häusern hält und dabei einen Bogen durch eine Grünanlage schlägt. Dort wo der Pfad seinen deutlichsten Schwenk vollführt, ist eine kleine Bühne aufgebaut, von der eine Kapelle die vorbeikommenden Läufer und die anwesenden Zuschauer unterhält.

Auch an einigen anderen Stellen hat man sich diese Mühe gemacht und dazu in der Regel auch noch ein kleines Fest auf die Beine gestellt. Wenig überraschend ist an solchen Punkten der Publikumszuspruch natürlich besonders hoch. Es kann allerdings auch durchaus sein, dass mitten in einem Waldstück auf einmal Musik ertönt, weil die Organisatoren dort ebenfalls eine Gruppe postiert haben.

Auf dem Radweg von Bergshamra ist jedenfalls erst einmal Spalierlaufen angesagt. Über mangelndes Interesse an ihrem Rennen können sich die Marathonis kaum beklagen. Obwohl - oder vielleicht gerade weil - dieser Kurs wohl auf absehbare Zeit nur ein einziges Mal ein solches Ereignis sehen wird, sind die Anwohner mit viel Begeisterung dabei. Immer wieder sieht man auch historische Kostüme am Streckenrand. Und schon alleine ihre Zahl macht es ziemlich unwahrscheinlich, dass alle von ihnen durch die Veranstalter gestellt sind.

Ein altes Feuerwehrauto steht am Streckenrand, als der Radweg wieder in eine Straße mündet. Und diese führt erst langsam, dann immer deutlicher bergan. Auch jenseits der Autobahn, die man auf einer nur zum Teil für das Marathonfeld gesperrten breiten Brücke überquert, und dem Abbiegen in ein wieder deutlich schmaler ausgefallenes Seitensträßchen wird es nicht unbedingt flacher.

Dafür bekommt allerdings das Umfeld - das man, wie es sich auf den letzten Kilometern präsentiert hatte, ziemlich überall hätte vorfinden können - mit dem Eintauchen in das nächste Wäldchen auf einmal etwas, das man unter dem Stereotyp "typisch schwedisch" einsortieren könnte. Statt gleichförmiger Betonkästen verstecken sich nun nämlich bunt gestrichene Holzhäuser zwischen den Bäumen. Ulriksdal heißt diese Gegend, genau wie das kaum einen Kilometer von der Laufstrecke entfernte königliche Schloss.

Zusammen mit dem Norra und dem Södra Djurgården sowie einigen anderen Grünflächen im Norden und Osten der schwedischen Hauptstadt gehört es zum "Kungliga nationalstadsparken". Dieser "Nationalstadtpark" ist weltweit ziemlich einzigartig, stellt er doch nicht etwa großflächige Wildnisgebiete - derartige Nationalparks besitzt das weite Schweden selbstverständlich auch eine ganze Reihe - sondern ein Netz aus Stadtparks und Naherholungsgebieten unter die höchste staatliche Schutzstufe.

|

|

| Beim zweiten Anstieg zum höchsten Punkt des Kurses werden viele Läufer zu Gehern | Jenseits der Kuppe spielt eine Musikkapelle in alten Heilsarmee-Uniformen |

Die ansonsten zwar nicht vollkommen geradlinig, aber dennoch weitgehend in eine Richtung führende Strecke nimmt in diesem Bereich einen s-förmigen Verlauf. Jenseits der Kuppe, die man nach einer rund einen Kilometer langen, aufgrund ständig wechselnden Neigung aber eher unrhythmisch zu laufenden Steigung endlich erreicht, dreht die Straße nämlich in ein kleines Tal hinein und senkt sich dabei sofort wieder deutlich ab. Wenig später hat man die gerade erst gewonnenen dreißig Höhenmeter schon wieder verloren.

Das Gefälle endet praktisch direkt an einem Autobahnkreuz, wo sich nach dem weiten Linksbogen im Wald nun eine lang gezogene Hundertachtzig-Grad-Drehung nach rechts ansteht. Das ist keineswegs nur der modernen Verkehrsführung geschuldet. Auch die Originalstrecke von 1912 verlief aufgrund der extrem welligen Topografie in diesem Bereich bereits genauso schlenkrig.

Schön sind die folgenden Meter entlang einer der beiden Schnellstraßen - es ist die bis zur finnischen Grenze der schwedischen Ostküste folgende Fernstrecke E4 - nicht unbedingt. Doch angesichts des in den Wald zurück führenden ziemlich ruppigen Anstieges wäre es vielen vermutlich doch gar nicht so unlieb, wenn man anstelle einer nur kurzen Passage noch ein bisschen länger in ihrer Nähe bleiben könnte.

Nach knapp acht zurückgelegten Kilometern beginnt nun jedoch die bisher mit Abstand längste und steilste Rampe der Strecke. In den heftigsten Abschnitten im unteren Teil kann sie eindeutig mit zweistelligen Prozentwerten aufwarten. Doch auch weiter oben ist es kaum angenehmer. Da können die beiden Musikkapellen, die am Fuß und in der Mitte des Hanges aufspielen, auch nur noch wenig dazu beitragen, den Schritt zu beschleunigen.

Dass man nur einen Kilometer nach Beginn dieses Anstieges nun schon zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit dreißig Höhenmeter verloren hat und erneut fast auf Meeresniveau zurück gefallen ist, lässt von der mühsamen Kletterei nicht einmal ein echtes Ergebnis zurück. Und auch die E4 wird nach dem zumindest optisch recht angenehmen Ausflug ins Grüne bald wieder erreicht. Ein kurzes Stück trennt sogar nur eine Leitplanke die Schnellstraße von dem direkt daneben verlaufenden Seitensträßchen mit der auf ihm verlaufenden Marathonstrecke.

Doch dann verabschiedet sich der Kurs endgültig von der in Stockholm auch "Uppsalavägen" - denn deren nächstes Zwischenziel ist die knapp hundert Kilometer nördlich gelegene Universitätsstadt - genannten Piste. Die inzwischen bei Kilometer zehn angekommenen Läufer passieren dagegen erst einmal die Polizeihochschule, vor der sich nicht nur ein Drehorgelspieler sondern auch ein Schutzmann mit Pickelhaube postiert hat.

|

|

|

| "Bergauf gehen und bergab laufen", so sieht beim stetigen Wechsel von Steigung und Gefälle am Ende für viele die Taktik aus | ||

Auf der linken Seite spielt nun anstelle der Autobahn eine Zeit lang wieder eine - diesmal normalspurige - Bahnlinie den Begleiter. Auf ihr verkehren neben S-Bahnen unter anderem auch die Hochgeschwindigkeitszüge, die bei einer Fahrzeit von gerade einmal zwanzig Minuten den etwa vierzig Kilometer außerhalb der Stadt gelegenen Flughafen Arlanda im Viertelstundentakt mit dem Stockholmer Hauptbahnhof verbinden.

Züge fuhren auf diesem Gleisen auch schon im Jahr 1912, als erstmals ein Marathon an dieser Stelle entlang führte. Doch was hätten wohl die Teilnehmer des olympischen Rennens gesagt, wenn so ein knallgelber Arlanda Express wie bei ihren aktuellen Nachfolgern auch an ihnen mit zweihundert Sachen vorbei gerauscht wäre?

Nach fünf entweder von Natur oder aber Verkehrswegen geprägten Kilometern, erreicht der Kurs wieder eine Siedlung. Schon am ziemlich modernen Baustil der Häuser lässt sich jedoch erkennen, dass sie noch nicht allzu lange an dieser Stelle existiert. War auf dem letzten Abschnitt der Zuschauerzuspruch aus naheliegenden Gründen doch eher spärlich, nimmt die Stimmung am Streckenrand nun wieder deutlich zu.

Die Lücken werden immer kleiner, je näher man dem Zentrum des Neubaugebiets kommt. In langen Reihen halten begeisterte Kinder ihre Hände zum Abklatschen hin. Und obwohl man auf den weiträumig angelegten Straßen dazu oft ein wenig von der Ideallinie abweichen muss, finden sie mehr als ausreichend Läufer, die auf ihr Angebot eingehen.

Ohnehin hat man das Gefühl, dass es im Feld noch etwas entspannter zugeht als sonst. In Befürchtung eines Hitzerennens hatten die Verantwortlichen schon im Vorfeld gebeten, es doch locker angehen zu lassen und diesen ziemlich einmaligen Lauf so gut es geht zu genießen. Und so mancher, der ansonsten gerne die Uhr im Auge behält, hat beim Blick aufs Höhenprofil oder spätestens nach den ersten Kilometern, seine Zeit-Ambitionen aufgegeben.

Vor einigen in eher traditionellem Stil errichteten und wohl schon etwas älteren Gebäuden, die einen gewissen Kontrast zum ziemlichen modernen Rest der Siedlung stehen, hat man nach gerade einmal elf Kilometern bereits die sechste Verpflegungsstelle erreicht. Neben den Helfern mit Strohhut und Fliege zeigen auch die mit gestreiften Markisen überdachten Tische, mit wie viel Liebe und Sorgfalt man diese Veranstaltung geplant hat.

|

|

|

| Ein Wettbewerb, bei dem die besten fünfzig Kostüme im Stil von 1912 prämiert werden, sorgt dafür das beileibe nicht alle nur im Sportdress unterwegs sind | ||

Ein anderes Beispiel dieser Gründlichkeit kann man nur wenige Schritte hinter den im sogenannten Schwedenrot - die im Land bei Holzgebäuden weit verbreitete dunkelrote Farbe war jahrhundertlang ein Abfallprodukt der nun stillgelegten Kupfererzgrube von Falun - gestrichenen Häusern erkennen. Denn überall dort, wo man einen Randstein hinauf oder hinunter muss, sind eigens neue Rampen betoniert worden - und zwar auf eine Folie, damit man sie nach dem Rennen gleich wieder entfernen kann, ohne Spuren zurück zu lassen.

Längst hat man Solna verlassen und ist in der Kommune Sollentuna angekommen, in der die zweite Hälfte der Strecke bis zum Wendepunkt zurückgelegt werden wird. Und abgesehen von einigen Grünanlagen und Brachflächen wird man von nun an auch ausschließlich in bewohntem Gebiet unterwegs sein, das im Laufe der Zeit aus mehreren kleineren Ortschaften zusammen gewachsen ist - auch weil sie sich wie Perlen an der Schnur die Bahnlinie entlang nach Stockholm ziehen. Helenelund, in das man nun hinein läuft, ist die erste von ihnen.

Doch auf der leicht kurvigen und eher locker mit Einfamilienhäusern in großen Gärten bebauten Hauptstraße muss man erst einmal den höchsten Punkt der gesamten Strecke überwinden. Wieder einmal werden an dieser Kuppe innerhalb weniger Minuten zuerst zwanzig Höhenmeter gewonnen und dann auf der anderen Seite gleich wieder verloren. Auf dem anschließenden, nur noch leicht fallenden Abschnitt ist die Strecke dann endlich einmal für einige Zeit etwas rhythmischer zu laufen.

Auch als der Kurs nach links abbiegt und wenig später wieder parallel zu den Gleisanlagen entlang geführt wird, ändert sich daran erst einmal wenig. Die vielstöckigen Wohn- und Bürogebäude, die sich auf beiden Seiten von Bahn und Straße erheben geben der Umgebung allerdings nun wieder etwas ziemlich städtisches. Die Marathonis des Jahres 1912 hatten im zu jener Zeit nur wenig mehr als tausend Einwohner zählenden Sollentuna noch kleine Bauerndörfer vorgefunden. Inzwischen hat die Kommune jedoch sechzigmal so viele Bürger.

Zwar waren die Läufer auch auf dem - während der letzten Kilometer die Richtung vorgebenden, sich durch die ganze Gemeinde hindurch ziehenden - "Solletunavägen" keineswegs unter sich, doch hat sich jetzt ein dichtes Zuschauerspalier am Streckenrand gebildet. Die etliche verschiedene Fahnen in den jeweiligen Landesfarben zeigen deutlich, dass sich an diesem Punkt bei weitem nicht nur Anwohner zum Anfeuern versammelt haben.

Und Schilder mit dem Buchstaben "J" geben auch gleich die Erklärung, warum das so ist. Denn direkt nebenan befindet sich eine Haltestelle des Pendeltåg, die man vom Stockholmer Hauptbahnhof innerhalb einer Viertelstunde erreichen kann. So hatten die mitgereisten Begleiter ausreichend Zeit, vom Stadion heraus nach Sollentuna zu kommen, um ihre Marathonis noch ein weiteres Mal zu unterstützen.

|

|

|

| Vorbei an der technischen Hochschule führt der vierzigste Kilometer zurück zum Olympiastadion | ||

An der Verpflegungsstelle direkt unter der den Bahnhof überspannenden Straßenbrücke, werden diesmal auch Bananen ausgegeben. So dicht das Netz der Posten auch ist, die meisten von ihnen bieten nur Getränke an. Etwas häufiger als mit Obst kann man sich dagegen mit Traubenzucker versorgen. Der Einwand, das Einnehmen purer Zucker sei doch eigentlich kontraproduktiv, da der Blutzuckerspiegel, nachdem dieser verbraucht ist, nur noch stärker abfalle, lässt sich entkräften. Alle zwei Kilometer können schließlich pappig süße Elektrolytgetränke nachgekippt werden.

Um das zum Stadtteil Tureberg gehörende moderne Zentrum zu verlassen und wieder den Solletunaväg zu erreichen, gilt es erneut einen kurzen, giftigen Stich von rund zwanzig Höhenmetern zu überwinden. Da die Straße, auf der man dazu unterwegs ist, zudem als Sackgasse in einem Wendehammer endet, muss oben auch noch ein kleiner Grünstreifen überquert werden. Der Ansatz, so nahe wie nur irgend möglich an der Originalroute zu bleiben, lässt keine andere Wahl.

Die beiden dabei nötigen Schritte sind allerdings die einzigen mit Crosslauf-Charakter. Der Rest der Strecke ist durchgehend asphaltiert. Da hatten es die Läufer des Jahres 1912 doch noch etwas schwerer, waren sie doch weitgehend auf jenen Schotterstraßen unterwegs, die man im Norden Europas auch heute noch auf wenig befahrenen Nebenstrecken antreffen kann. "Grus" nennen die Skandinavier den Untergrund dieser Pisten.

Immerhin war damals vor dem Rennen die Strecke ausgiebig gewässert worden, um allzu große Staubbildung zu verhindern. Schon vor hundert Jahren zeigten die Schweden also ihre Gründlichkeit in der Organisation. Übrigens haben ihre modernen Nachfolger natürlich dafür gesorgt, dass hinter dem kurzen Rasenstück auch wieder eine nagelneue, eigens für das Rennen erstellte Rampe die Läufer über den Bordstein zurück auf das Niveau der Hauptstraße führt.