15. Milano Marathon (12.04.2015)Veränderung als Konstante |

|

von Ralf Klink

|

Da hat man gerade erst mühsam die verwirrende Tatsache verstanden, dass bei einer Laufveranstaltung die Austragung mit der Ordnungszahl fünfzehn eigentlich immer vierzehn Jahre nach deren Premiere stattfinden müsste. Und dann kommt ein Rennen wie der Marathon von Mailand daher, das genau diese Regel wieder bricht und seine fünfzehnte Auflage unter das Motto "2000 - 2015, your passion is our life" stellt.

Aber die Mathematik lügt trotzdem nicht. Und selbst wenn die erste Vermutung, dass die Reihe durch eine Komplettabsage irgendwann einmal unterbrochen worden sein könnte, nicht zutrifft, haben die Organisatoren mit ihrer Berechnung absolut Recht. Denn die ersten neun Mal fand der Lauf entweder Ende November oder Anfang Dezember statt, um anschließend mit einem kleinen Sprung um wenige Monate nach vorne in den April hinüber zu wechseln. Deswegen fehlen Ergebnisse für das Jahr 2009 dann auch vollständig.

|

Genau die entgegen gesetzte Umstellung vollzog zum gleichen Zeitpunkt übrigens der Marathon von Turin im nahen Piemont. Um eine Terminkollision zwischen den beiden nur gut einhundert Kilometer Luftlinie voneinander entfernten großen norditalienischen Metropolen zu vermeiden, ging es für dieses Rennen nämlich vom April in den November. Doch obwohl der zeitliche Abstand zwischen den beiden Auflagen vor und nach der Änderung eigentlich sogar größer war, fällt diese weit weniger auf, weil in der Liste jede Jahreszahl genannt wird.

Wirklich ungewöhnlich sind solche Wechselspiele für italienische Veranstaltungen allerdings nicht. Auch einige andere Rennen wie zum Beispiel die Läufe in Verona und Pisa oder der inzwischen eingestellte Südtirol-Marathon hüpften in der Vergangenheit schon im Kalender wild hin und her. Und in der piemontesischen Hauptstadt hielt man es ebenfalls nur einige Jahre im - auch in Norditalien häufig ziemlich trüben - November aus. Für die diesjährige Auflage ist der Turiner Lauf bereits wieder in den Oktober weiter gezogen.

Mailand, das unbestrittene Zentrum der benachbarten Lombardei, hat seinen Apriltermin dagegen bisher beibehalten. Trotzdem gibt es zur fünfzehnten Auflage wieder einmal einen Umbruch. Die Rennen von 2000 bis 2008 waren auf Rundkursen mit Start und Ziel im Zentrum ausgetragen worden. Nach dem Wechsel hatte man dann jeweils Strecken angeboten, bei der die Sportler auf der ersten Hälfte von dem angrenzenden Städtchen Rho nach Mailand hinein liefen, um dann auf dem zweiten Halbmarathon noch eine Schleife im Stadtkern zu absolvieren.

Für ihren fünfzehnten Marathon haben die Organisatoren nun wieder eine geschlossene Runde gewählt und verzichten auf das Anlaufstück aus dem eher zufällig genau wie ein griechischer Buchstabe heißenden Vorort. Die Veränderung ist eine der Konstanten des Mailänder Marathons. Neben der natürlich weitaus komplexeren Logistik einer Punkt-zu-Punkt-Strecke dürfte bei der Entscheidung auch eine Rolle gespielt haben, dass rund um den bisherige Startplatz - das gerade erst vor zehn Jahren eingeweihte neue Messegelände - größere Bauarbeiten im Gange sind.

Nicht einmal einen Monat nach dem Marathon wird direkt neben der "Fiera Milano" schließlich die Weltausstellung "Expo 2015" eröffnet. Nimmt man alles zusammen, investieren Staat, Region und Stadt mehr als eine Milliarde Euro in dieses Prestigeprojekt. Einiges davon wird natürlich wieder durch Eintritts- und Sponsorengelder herein kommen. Und andere Ausgaben zum Beispiel für eine Verbesserung der Infrastruktur wären irgendwann ohnehin nötig gewesen.

Dennoch ist nach den Erfahrungen der Vorgänger-Veranstaltungen in den letzten Jahrzehnten eigentlich davon auszugehen, dass längst nicht alle Blütenträume reifen werden und nach dem Ende der Expo im Herbst unter dem Strich sowohl ein dickes finanzielles Minus als auch eine Reihe von ungenutzten Gebäuden übrig bleiben. Nicht nur in Hannover kann man ein Lied davon singen, auch in einigen anderen europäischen Gastgeberstädten lässt sich ähnliches beobachten.

Ohnehin kann man sich die Frage stellen, ob das aus dem neunzehnten Jahrhundert stammende Konzept der nationalen Leistungsschau in einer Welt, die ständig enger zusammen wächst, in der man durch immer schnellerer Verkehrsmittel innerhalb von Tagen an nahezu jeden beliebigen Ort reisen kann, in der Nachrichten dank der modernen Medien in kürzester Zeit rund um den Globus verteilt sind, nicht längst überholt ist. Die Epoche, in der man mit monumentalen Konstruktionen wie dem Eiffelturm seinen Nachbarn imponieren konnte, dürfte jedenfalls endgültig vorbei sein.

Und selbst dass sich in Mailand zumindest aus einer der auf dem Expo-Gelände errichtete Bauten - wie zum Beispiel im Falle des Palau Nacional, der Torres Venecianes und des Arc de Triomf, die man während des Marathons alle in Barcelona bewundern kann, des Atomiums in Brüssel oder der Space Needle von Seattle - ein neues Wahrzeichen entwickeln könnte, scheint wegen der Lage weitab des Zentrums kaum möglich. Streng genommen findet die Ausstellung ja ohnehin nicht in der Stadt sondern nur auf dem Territorium der Gemeinden Rho und Pero statt.

Auf alle Fälle hat der Marathon nun erneut ein völlig verändertes Konzept und einen neuen Kurs. Dass diese - wie in allen Pressemitteilungen verkündet - tatsächlich von Haile Gebrselassie mit gestaltet wurde, darf allerdings wohl doch ziemlich angezweifelt werden. Immerhin ist es den Veranstaltern jedoch gelungen, den vermutlich weltweit noch immer mit Abstand populärsten Läufer als Vorzeigeathleten nach Mailand zu locken. Zwar wird der doch langsam in die Jahre kommende Weltstar nicht über die volle Distanz antreten sondern am Renntag nur den Startschuss abgeben und dann eine Teilstrecke in einer Staffel absolvieren.

Doch der Werbeeffekt, den man mit ihm erzielen kann, ist natürlich trotzdem enorm. Das gilt vielleicht sogar hauptsächlich mit Blick auf die Konkurrenz im eigenen Land. Denn obwohl Mailand als Stadt sowohl hinsichtlich der Größe als auch der Bedeutung hinter Rom eindeutig die Nummer zwei in Italien ist, kann man das vom Marathon nicht unbedingt behaupten.

Dass die Hauptstadt, in der man seit langem mit fünfstelligen Teilnehmerzahlen aufwarten kann, die nationale Rangliste dominiert, erstaunt angesichts ihrer Attraktivität zwar wenig. Doch liegen eben auch die Rennen von Florenz und Venedig stets noch deutlich vor Mailand, wo in der Regel kaum mehr als viertausend Läufer gezählt werden. Das reicht dann meist nur, um sich mit Turin um Platz vier zu streiten.

Einen nicht unerheblichen Anteil dürften an dieser Situation aber auch Lauftouristen haben, deren Wohnsitz jenseits der Landesgrenzen liegt. Schließlich haben "Firenze" und "Venezia" als Ziele für eine Städtereise einen anderen Klang als das doch hauptsächlich als Wirtschaftzentrum geltende Mailand. Ein klares Indiz dafür ist die Tatsache, dass praktisch jeder Reisebuchverlag einen oder mehrere Führer von Florenz und Venedig in seiner Palette hat. Um wenigstens einen schmalen Band über die lombardischen Metropole zu entdecken, muss man dagegen wirklich suchen.

So lesen sich die "risultati" der Mailänder Marathons dann auch weitaus italienischer als in den drei davor platzierten Städten. Allerdings ist dort trotzdem nicht nur die Tricolore in "verde, bianco e rosso" zu sehen. Zumindest aus Europa taucht so ziemlich jede nur denkbare Flagge irgendwann einmal auf. Und mit ein wenig Suchen lassen sich - nimmt man die Antarktis einmal aus - auch Vertreter sämtlicher Kontinente entdecken.

Schlecht zu erreichen ist Mailand nämlich keineswegs. Gleich zwei wichtige internationale Flughäfen tragen den Namen der Stadt - ähnliches kennt man in Europa ansonsten eigentlich nur von London und Paris. Nur wenige Kilometer östlich des Zentrums erstreckt sich mit "Milano-Linate" der ältere und kleinere Part des Duos, auf dem weiterhin viele Kurz- und Mittelstreckenmaschinen landen.

|

|

|

| Mittelpunkt der Stadt ist die Piazza del Duomo mit der Kathedrale, deren Silhouette so typisch ist, dass sie auch im Logo des Marathons verwendet wird | ||

Rund vierzig Kilometer im Nordwesten liegt dagegen "Milano-Malpensa", auf dem neben zusätzlichen Europaflügen auch der gesamte Langstreckenverkehr abgewickelt wird. Doch mit dem Zug benötigt man von dort ebenfalls weniger als einer Stunde, um sich mitten in der geschäftigen Metropole wieder zu finden. Beide "aeroporti" werden gleich von mehreren Punkten im deutschsprachigen Raum angesteuert. Und gelegentlich sind die Flugzeuge dabei sogar weniger lange in der Luft als bei mancher Inlandsverbindung.

Nimmt man den nur unwesentlich weiter als "MXP" vom Kern der lombardischen Millionenstadt entfernten Flughafen Bergamo hinzu, der von Billiganbietern meist auch noch unter "Mailand" vermarktet wird, befinden sich gleich alle drei Landeplätze, die dem italienischen Marktführer Rom-Fiumicino hinsichtlich ihrer Passagierzahlen auf den Rängen zwei bis vier nachfolgen, in diesem Großraum.

Mit je nach Eingang der Meldung achtundvierzig bis dreiundsiebzig Euro Startgebühr bewegt sich der "Milano Marathon" zudem absolut im Rahmen und findet sich im internationalen Vergleich mit Veranstaltungen ähnlicher Größenordnung vielleicht sogar eher im unteren Bereich - zumal im Leistungspaket neben der gewohnten Versorgung während des Rennen und der fast genauso üblichen Medaille auch ein Funktions-T-Shirt enthalten ist.

Ausgehändigt wird dieses zusammen mit der Startnummer auf der "Piazza Città di Lombardia". Mit einem der vielen gemütlichen Plätzchen im historischen Zentrum italienischer Städten, die beim Lesen eines solchen Namens unweigerlich vor dem geistigen Auge auftauchen, hat diese "Piazza" allerdings eher wenig zu tun. Vielmehr handelt es sich um den überdachten Innenhof eines modernen Bürogebäudes, des "Palazzo Lombardia".

Kernstück des Komplexes ist ein mehr als hundertsechzig Meter aufragendes Hochhaus, das nach seiner Einweihung im Jahr 2010 kurzzeitig der höchste Wolkenkratzer Italiens war und in der nationalen Rangliste auch weiterhin auf Platz vier rangiert. Zwei geschwungene Seitentrakte bilden direkt zu seinen Füßen die linsenförmige Piazza, auf der sich abgeschirmt hinter Holzwänden eine recht überschaubare Marathonmesse verteilt.

|

|

|

| Eine weiteres unverwechselbares Wahrzeichen ist die "Galleria Vittorio Emanuele II", deren Haupteingang sich direkt am Domplatz befindet | ||

Eigentümer und "Bewohner" des Baus ist die Regierung der Lombardei. Unter allen - in etwa mit den Bundesländern oder Kantonen des deutschen Sprachraumes vergleichbaren, allerdings dann doch mit etwas geringeren Kompetenzen ausgestatteten - zwanzig italienischen "regioni" haben die in ihm residierenden Politiker dabei die die mit Abstand größte Bevölkerung zu vertreten. Denn fast ein Sechstel der Einwohner des Landes leben in der auch im Italienischen stets mit Artikel versehenen "la Lombardia".

Hinsichtlich der Wirtschaftsleistung fällt der Wert sogar noch höher aus. Auf gerade einmal acht Prozent ihres Territoriums - was in der nationalen Flächen-Rangliste hinter den nur unwesentlich größeren Regionen Sizilien, Piemont und Sardinien immerhin ebenfalls noch für Platz vier ausreicht - entstehen rund zwanzig Prozent des Bruttosozialproduktes der italienischen Republik. Und davon entfällt wieder beinahe die Hälfte alleine auf Milano.

In Mailand haben weit mehr große italienische Firmen ihren Sitz als in der Hauptstadt Rom. Und insbesondere der Finanzsektor konzentriert sich im Norden des Landes. Mit einem kleinen Blick zurück in die Geschichte ist dies allerdings alles andere als erstaunlich. Schließlich geht eigentlich das gesamte modernen Bankwesens auf genau jene Geldgeschäfte zurück, die im späten Mittelalter und der frühen Renaissance in den Städten Oberitaliens entwickelt wurden.

Die "Lombarden" breiteten sich mit ihren neuen Methoden schnell auch jenseits der Alpen aus. Und selbst wenn ihr Einfluss später wieder sank, weil ihnen die einheimischen Bankiers nach einer längeren Lernphase irgendwann dann durchaus Paroli bieten konnten, haben die aus dem Süden gekommenen Geldhändler in Begriffen wie "Lombardkredit" und "Lombardsatz" noch immer deutliche Spuren hinterlassen.

Die Bezeichnung "Lombardei" wurde zu jener Zeit allerdings noch deutlich weiter interpretiert als heute und umfasste praktisch den kompletten Norden der Stiefelhalbinsel. So dehnte sich der im Mittelalter entstandene und eine Zeit lang als Gegenspieler der Staufenkaiser ziemlich mächtige Städtebund der "Lega Lombarda" zum Beispiel dann auch von Genua im Westen bis nach Venedig im Osten aus.

|

|

|

| Die vielen alten Kirchen wie Sant'Eustorgio (links) und das Castello Sforzesco bieten aus etlichen Perspektiven interessante Fotomotive | ||

Der Name selbst geht seinerseits wieder auf den germanischen Volksstamm der Langobarden zurück, die nach der Völkerwanderung für etwa zweihundert Jahre ein eigenes Königreich in dieser Region errichtet hatten. Aus dem auf Lateinisch "Regnum Langobardorum" genannten einstigen Herrschaftsgebiet der "Langbärte" - diese simpel erscheinende Herleitung des Wortes ist zwar sprachgeschichtlich nicht absolut sicher zu belegen, aber nicht unwahrscheinlich - wurde über "Langobardia" dann schließlich "la Lombardia".

Der moderne Regierungssitz dieser Region erhebt sich zwei bis drei Kilometer nordwestlich des eigentlichen Stadtkerns, in dem nahezu alle Mailänder Sehenswürdigkeiten warten. Doch da innerhalb eines Umkreises nur von wenigen hundert Metern um den Turm gleich eine ganze Handvoll Stationen der "Metropolitana di Milano" genannten U-Bahn befinden, ist er vom "centro storico" dennoch nicht allzu schwer zu erreichen.

Andererseits wäre es nicht unbedingt erstaunlich, wenn Lauftouristen ihr Quartier sowieso von vorne herein in der Nähe des "Lombardei-Palastes" gewählt hätten. Denn in seinem von zwei Fernbahnhöfen sowie etlichen weiteren Büro- und Geschäftsgebäuden geprägten Umfeld sind die Zahl und die Dichte der Übernachtungsmöglichkeiten durchaus vergleichbar mit denen des alten Zentrums.

Ein ideales Start- und Zielgelände bildet das relativ dicht bebaute Gebiet allerdings nicht gerade. Und so findet sich diese dann auch an einer anderen Stelle. Die "Giardini pubblici" liegen in einer Entfernung von knapp zwei Kilometern zur Marathonmesse und bereits innerhalb des einstigen Befestigungsringes der Stadt, der sich größtenteils auch heute noch im Mailänder Straßennetz recht einfach nachvollziehen lässt.

Die offizielle Bezeichnung der "öffentlichen Gärten" ist zwar seit einiger Zeit zusätzlich um den Namen "Indro Montanelli" - ein Mailänder Journalist, Schriftsteller und Historiker, der mit seinen Veröffentlichungen maßgeblichen Einfluss auf die politische Entwicklung Italiens in der zweiten Hälfte der zwanzigsten Jahrhunderts hatte - ergänzt. Doch im allgemeinen Sprachgebrauch heißt die weitläufige Park auch weiterhin einfach "i giardini".

Trotz der Pluralform in ihrer Benennung handelt es sich um eine zusammenhängende und einheitlich im englischen Stil gestaltete Anlage, in der sich neben dem Schlösschen der einstigen Besitzerfamilie Dugnani auch noch das Planetarium und das Naturkundemuseum der Stadt finden. Und praktisch genau vor diesem "Museo civico di storia naturale" ist auf dem breiten Corso Venezia, der die "Gärten" nach Südosten begrenzt, das Start- und Zielgerüst aufgebaut.

Obwohl diese Achse eigentlich noch ein ganzes Stück weiter schnurgerade in Richtung auf das Stadtzentrum verlaufen und auch weiterhin ausreichend Platz bieten würde, knickt die mit Gittern abgesperrte Aufstellungszone am Ende des Parks trotzdem um neunzig Grad zur Seite weg und setzt sich hinter dem Museum in der - die südwestlichen Kante der Grünanlage bildenden - Via Palestro fort.

Genauso - nämlich "Palestro" - heißt auch die Metrostation, deren Aufgänge an dieser Einmündung ans Tageslicht kommen. Der Marathon ist also auch in diesem Fall problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Wer dem dort herrschenden Gedränge lieber einen kleinen Fußmarsch vorzieht, findet in der Nähe der anderen Ecken der "giardini" außerdem noch drei weitere Haltestellen.

Alles was sonst für die Abwicklung des Rennens benötigt wird, findet sich, wenn man der Straße - übrigens wie der Corso Venezia nach einer Stadt benannt, die allerdings auch der Ort einer Schlacht der italienischen Einigungskrieg war - etwas weiter folgt. Die an ihr aufgebauten Pavillons werden zum Beispiel nach dem Rennen als Verpflegungsausgabe und Sanitätsstationen dienen, denn der Auslauf ist identisch mit dem Startbereich. An einem weiteren Stand werden fehlende Informationen und die letzten noch übriggebliebenen Startnummern verteilt.

Und in dem daneben beginnenden Quersträßchen sind die Lastwagen für die Abgabe der Kleiderbeutel sowie einige Umkleidezelte postiert. Angenommen werden sie an diesem Tag aber nur sehr bedingt. Bei schon am Morgen deutlich zweistelligen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein reicht den meisten zum Entledigen ihrer Trainingsanzüge der in der Mitte der Straße verlaufende Grünstreifen völlig aus. Im Rennverlauf wird das Quecksilber später sogar deutlich über die Zwanzig-Grad-Marke klettern.

Bei einer recht späten und auf den ersten Blick nicht unbedingt nachvollziehbaren Startzeit von halb zehn muss man also schon zu den absoluten Topathleten gehören, um auf der Strecke nicht zusätzlich mit der vollen Mittagswärme konfrontiert zu werden. Auch für Mailand liegen solche Werte im April bereits etwas über dem Durchschnitt. Als Lauftourist aus der Mitte oder dem Norden Europas, wo der Winter um diese Zeit des Jahres noch nicht allzu lange gewichen ist, empfindet man sie aber wohl noch deutlich extremer.

|

|

| Die eineinhalb Jahrtausende, in denen sie immer wieder umgebaut und erweitert wurde, kann San Lorenzo Maggiore nicht verheimlichen | |

Wirklich umfangreich sind die Aufbauten angesichts von ziemlich genau viertausend Sportlern auf der Marathondistanz und noch einmal weit mehr als zweitausend - eine halbe Stunde nach den Einzelläufern auf den "percorso" geschickten - Staffeln jedoch nicht gerade. Was unter fast schon frühsommerlichen Wetterbedingungen, das jeden ins Freie hinaus lockt, überhaupt kein Problem darstellt, könnte bei kühlem Regenwetter, das alle Teilnehmer nach trockenen Plätzchen suchen lässt, vielleicht doch etwas zu sparsam geraten sein.

Wer bis jetzt einen Satz darüber vermisst hat, wo sich denn die Duschmöglichkeiten nach dem Lauf befinden, sollte nun auch nicht mehr länger auf ihn warten. Denn während diese hierzulande im Zielbereich ein absolutes Muss darstellen und von einer ziemlich anspruchsvollen Kundschaft einfach erwartet werden, geben sich die Marathonveranstalter fast überall sonst auf der Welt in dieser Hinsicht weitaus entspannter.

Wenn es in der Nähe ein Sportgelände oder eine Halle mit entsprechender Infrastruktur gibt, nutzt man diese durchaus schon einmal. Doch den Aufwand, irgendwo auf der grünen Wiese für alle Teilnehmer Duschzelte oder -container aufzustellen, macht sich international eigentlich fast kein Veranstalter. In Mailand ist das nicht anders. Wer noch am Lauftag die Heimreise antreten und in Zug oder Flugzeug nicht gar zu negativ auffallen möchte, braucht diesbezüglich also ein wenig Improvisationstalent.

Unterschiedlich farbige Streifen auf den Startnummern teilen das Läuferfeld deutlich erkennbar in fünf verschiedene Blöcke. Große Tafeln im gleichen Ton zeigen deren jeweilige Position im abgewinkelten Aufstellungsbereich an. Doch da sowohl die Eingangskontrollen als auch die Abtrennungen untereinander eher lax gehandhabt werden, ist das Ergebnis weit weniger homogen, als es die fein säuberlich gezeichneten Abbildungen im Programmheft zu versprechen scheinen.

Wer sich ein wenig umsieht, entdeckt unter den Nebenleuten gleich etliche, die sich eine oder gar zwei Startgruppen zu weit vorne befinden. Selbst wenn man mit Pauschalierungen natürlich vorsichtig sein sollte und es ähnliches durchaus auch anderswo gibt, kommt bei solchen Gelegenheiten gerade in Italien eben doch immer wieder einmal eine ziemlich anarchische Ader im Umgang mit Regeln durch, die sich zum Beispiel in Skandinavien in dieser Form und Häufigkeit einfach nicht beobachten lässt.

Die vielleicht sogar etwas bessere Orientierung über die passende Position geben deswegen die Ballons der vielen Tempomacher, die auch in Mailand Zielzeiten im Viertelstundentakt vorgeben. Vor gerade einmal drei Jahrzehnten wurden die "Brems- und Zugläufer" beim inzwischen gar nicht mehr existierenden Marathon von Steinfurt im Münsterland ersonnen. Doch längst hat sich die Idee weltweit verbreitet und ist heute für die meisten Teilnehmer zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Eigentlich kann sich kein Veranstalter mehr erlauben, auf diesen Service zu verzichten.

Trotz - oder vielleicht doch eher wegen - der Durchmischung ist das komplette Feld innerhalb von ungefähr fünf Minuten nach dem offiziellen Start über die Linie und in Bewegung. Natürlich gibt es dennoch eine Chipzeitnahme. Doch ist die Methode der italienischen Auswertungsfirma, ihre Transponder in die Nummer zu stecken und dort mit einem Gummibändchen zu befestigen, hierzulande recht unbekannt. Im Ziel lassen sich die Geräte so ziemlich schnell und einfach wieder einsammeln.

Bereits fertig vorbereitet bekommt man auf der Marathonmesse beides zusammen im Umschlag in die Hand gedrückt - ohne Zusatzkosten natürlich. Den Aufwand, eine Leihgebühr zu erheben sowie anschließend einen Pfandbetrag zurück zu erstatten, den viele deutschen Marathons treiben, macht sich international ohnehin praktisch niemand. Sollte dann tatsächlich der eine oder andere Chip - zum Beispiel von einem Aussteiger - nicht zurück kommen, ist dies vermutlich auch nicht kostspieliger als der ansonsten nötige Organisationsaufwand.

Lang ist die Startgerade nicht. Denn schon nach zweihundert Metern biegt man an der Porta Venezia nach links ab. Das "Venedig-Tor" befindet sich zwar tatsächlich an der Stelle eines Einlasses in der früheren Stadtbefestigung. Aber die beiden monumentalen neoklassizistischen Torhäuser wurden erst im neunzehnten Jahrhundert errichtet, als Mailand bereits längst über den Mauerring hinaus gewachsen war und dieser seine Bedeutung als Verteidigungsanlage verloren hatte.

Wirklich passend ist der Name des Tores eigentlich nicht. Schließlich zeigt es nach Nordosten und damit eher auf die Graubündner und Tiroler Alpen als auf die ziemlich exakt auf der gleichen geographischen Höhe wie Mailand gelegene Stadt Venedig. Doch auch die alte Bezeichnung "Porta Orientale" war nicht viel besser. Denn wie in den meisten romanischen Sprachen wird "orientale" im Italienischen als "östlich" verstanden.

|

|

|

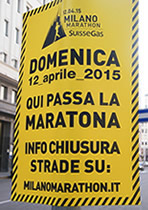

| Am 12. April 2015 sind der Corso Venezia sowie die angrenzende Via Palestro wegen des Mailänder Marathons komplett gesperrt | ||

Vom Tor - das seinen neuen Namen erhielt, weil die Lombardei mit Mailand während der Phase der italienischen Einigung, des "Risorgimento" im Jahr 1859 von den Habsburgern an das im Entstehen begriffene Königreich abgetreten worden war, während das ebenfalls beanspruchte Venezien zu jener Zeit noch immer zu Österreich-Ungarn gehörte - führt die Marathonstrecke erst einmal entlang der Nordostseite des Parks entlang.

Und dort gilt es gleich zum Einstieg eine Handvoll Höhenmeter zu überwinden. Denn die Straße mit dem recht bezeichnenden Namen "Bastioni di Porta Venezia" zieht sich auf die Überbleibsel des breiten Erdwalles, der einst die Stadtbefestigung bildete, hinauf. Selbst wenn es im weiteren Verlauf des Rennens nicht bei einer einzigen Begegnung mit diesem Hügel bleiben wird, hat der Mailänder Kurs insgesamt keine allzu großen Höhenunterschiede. Nur vereinzelte kleine Wellen und die eine oder andere Brücke bilden die nicht allzu zahlreichen Ausschläge im Profil.

Wirklich überraschend ist dies aber nicht gerade. Obwohl man von der Stadt bei schönem Wetter die Alpen problemlos erkennen kann, liegt Mailand schließlich in der Po-Ebene, die direkt im Anschluss an die letzten Ausläufer des Hochgebirges als breiter Streifen quer durch ganz Norditalien zieht. Bis zum Erreichen des Apennins, der mit seinen zum Teil ebenfalls über zweitausend Meter hohen Gipfeln die südliche Begrenzung bildet, muss man zwischen hundert und zweihundert Kilometern in diesem nahezu vollkommen flachen Schwemmland zurücklegen.

Es ist ziemlich egal, ob man in der Liste der größten Städte des Landes bis zur Position zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig oder gar hundert nach hinten blättert, jeweils muss man zwischen einem Drittel und der Hälfte von ihnen in der fruchtbaren Ebene des Po suchen. Neben Mailand und Turin ließen sich Bergamo, Brescia, Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna, Verona, Padua und schließlich Venedig nennen.

Allerdings liegen nur wenigsten unter ihnen tatsächlich an jenem größten und längsten Strom Italiens, von dem die Landschaft ihren Namen bekam. Denn dieser aufgrund seines eher geringen Gefälles - auf den ungefähr fünfhundert Flusskilometern zwischen Turin ganz im Westen der Ebene und dem Mündungsdelta an der Adria im Osten gehen nur etwas mehr als zweihundert Meter verloren - und der sich daraus ergebenden geringen Fließgeschwindigkeit trat das Wasser des Po früher mit schöner Regelmäßigkeit weit über die Ufer.

|

|

| Angesichts beinahe frühsommerlicher Temperaturen werden die in einer Seitenstraße aufgebauten Umkleidezelte nicht benötigt, fast alles spielt sich im Freien ab | |

Obwohl der Fluss inzwischen durch Deiche ein wenig gebändigt worden ist, wagen sich so abgesehen von der am nicht schiffbaren Oberlauf gelegenen Metropole Turin einzig und allein noch Piacenza sowie - mit einigem Sicherheitsabstand - Ferrara näher an den Po heran. Das Duo erreicht allerdings bei jeweils knapp über hunderttausend Einwohnern nur mit viel Mühe den Großstadt-Status.

Ein Marathon wird aber in beiden ausgetragen. Die Macher von Ferrara organisieren sogar eines der ältesten italienischen Rennen über diese Distanz. Denn bis ins Jahr 1979 reicht die Lauf-Historie der Universitätsstadt zurück. In Padua, Brescia, Ravenna, Reggio Emilia, Venedig und Verona lassen sich ebenfalls Wettkämpfe über zweiundvierzig Kilometer absolvieren. Dazu kommen Veranstaltungen in etwas kleineren Kommunen wie Treviso oder Carpi.

Man kann in Busseto und seinem Umland auf den Spuren von Giuseppe Verdi laufen. Auch an fast jedem der oberitalienischen Seen, die mit ihrer langgestreckten Form die Klammer zwischen dem Hochgebirge und der Ebene bilden, führt eine Marathonstrecke entlang. Der italienische Laufmarkt bietet längst ein ähnlich breites Angebot wie der deutsche. Und im Norden des Landes ist die Dichte besonders hoch. Für einen sportlichen Wochenendausflug über die Alpen gäbe es eindeutig genug Ziele.

Am anderen Ende des Parks senkt sich die Straße wieder und landet damit einen Kilometer nach dem Start auf der Piazza della Republica. Doch ähnlich wie der "Lombardei-Platz" entspricht auch dieser "Platz der Republik" keineswegs dem romantischen Idealbild. Denn eine echte Freifläche ist eigentlich gar nicht zu erkennen. Vielmehr handelt es sich um einen weiten, von modernen Zweckbauten umgebenen Verkehrsknoten, an dem mehrere von Grünanlagen durchzogene Hauptstraßen aufeinander treffen.

Selbst wenn einige der dort stehenden Bäume eine ziemliche Höhe erreicht haben, können sie den Blick auf die im Hintergrund aufragenden Hochhäuser nicht wirklich versperren. Die zwei zügig aufeinander folgende Schwenks einer Rechts-Links-Kombination bringen die Marathonis an den Fuß des ersten von ihnen - des "Torre Diamante". Obwohl er mit seinen hundertvierzig Metern zu den zehn höchsten Gebäuden Italiens gehört, rangiert der auffällige Turm mit seinen scheinbar aus dem Winkel geratenen Linien in Mailand selbst nur an Position fünf.

|

|

|

| Gleich nachdem man den Aufstellungsbereich auf dem Corso Venezia verlassen hat, führt die Strecke an den beiden markanten Torhäusern der Porta Venezia vorbei | ||

Denn kaum hat man den tatsächlich ein wenig an einen Edelstein erinnernden Bau passiert, erreichen die Läufer auch schon den nächsten Wolkenkratzer, der ihn noch um einige Meter überragt. Im Gegensatz zum als Bürogebäude genutzten Diamantturm ist der "Torre Solaria" allerdings ein Wohnhaus mit Appartements der gehobenen Preisklasse. Insbesondere durch die weit überstehenden Balkone vermittelt er den Eindruck, dass seine Architekten bei der Planung Lego-Steine als Hilfsmittel benutzt hätten.

Doch auch am Häuserblock zwischen den beiden Türmen glitzern moderne Glasfassaden. Denn innerhalb weniger Jahre ist im Nordosten des Zentrums auf zuvor ziemlich herunter gekommen Gewerbeflächen ein komplettes neues Viertel aus dem Boden gewachsen. Und dabei hat das nach einem nahegelegenen napoleonischen Stadttor "Porta Nuova" benannte Großprojekt die Mailänder Skyline völlig verändert.

Denn nachdem bereits in den Fünfzigern einige Gebäude wie der an der Piazza della Republica stehende "Torre Breda" die Hundertmetermarke überboten hatten, kam der Bau weiterer Hochhäuser anschließend für mehr als vier Jahrzehnte praktisch vollständig zum Erliegen. Eine Entwicklung, die nicht nur in der lombardischen Metropole sondern in ganz ähnlicher Form auch im Rest von Italien zu beobachten war.

Seit einigen Jahren schießen neue Wolkenkratzer auf der Stiefelhalbinsel allerdings wie Pilze aus dem Boden. Denn auch in Turin und Rom baut man inzwischen wieder verstärkt nach oben. Doch nirgendwo ist der Trend zum "grattacieli" - wie in vielen anderen Sprachen hat man auch im Italienischen die beiden Bestandteile des englischen Begriffs "skyscraper" einfach wortwörtlich übersetzt - stärker als in Mailand.

Und das "Progetto Porta Nuova" trägt dazu den größten Teil bei. Fast einen Kilometer lang zieht sich parallel zur Laufstrecke eine kreuzungsfreie und größtenteils erhöhte Fußgängerpromenade zwischen futuristischen Neubauten hin, bevor sie mit einer kreisrunden Piazza zu Füßen des Hauptsitzes der Unicredit-Bank endet. Rechnet man die nicht begehbare Spitze mit ein, steht man dort vor dem aktuellen Höhenrekordhalter der Stadt und des ganzen Landes.

|

|

|

|

| Eine nur wenige Kilometer lange Einführungsschleife ermöglicht den Marathonis einen Blick auf die Hochhäuser des "Progetto Porta Nuova" | |||

Die Marathonis stoßen allerdings nicht bis zu ihm vor. Denn schon am Torre Solaria biegt der Kurs ein weiteres Mal nach rechts ab und nimmt den bereits von der Startnummernausgabe bekannten früheren Titelträger Palazzo Lombardia ins Visier. Dieser gehört zwar nicht direkt zum Porta Nuova Projekt, ist aber von dem Gelände eigentlich nur durch einen ebenfalls noch im Entstehen begriffenen Park getrennt.

Über den Bauzaun hinweg können die Läufer neben dem Unicredit-Hochhaus noch einen anderen ziemlich markanten Gebäudekomplex aus der Ferne bewundern, über den sich auch hierzulande zuletzt so manche Meldung in der Presse entdecken ließ. Beim "Bosco Verticale" hat man den Begriff "Fassadenbegrünung" nämlich auf eine etwas andere Art interpretiert. Denn auf den scheinbar völlig willkürlich an den beiden einhundertzehn und achtzig Meter hohen Wohnhäusern angebrachten Balkonen sind verschiedenste Bäume und Büsche gepflanzt worden.

Doch nicht nur den "vertikalen Wald" und den höchsten italienischen Bankenturm umgeht die Marathonroute. Dem "Palast" der Regionalverwaltung kommt man ebenfalls nicht wirklich nahe. Die nächste Kreuzung bringt gleich den nächsten Rechtsschwenk und die anfangs recht breite, dann aber schnell schmäler werdende Straße verschwindet unweit der zweiten Kilometermarke in weder wirklich interessanter noch ansprechender Nachkriegsbebauung.

Als diese sich wieder weitet, ist man auf dem Vorplatz des Mailänder Hauptbahnhofs gelandet. Das wahrlich riesige Bauwerk zeigt eine eher gewöhnungsbedürftige Mixtur verschiedenster architektonischer Elemente. Angesichts von beinahe zwei Jahrzehnten Bauzeit - der Erste Weltkrieg und die Wirtschaftskrise der Zwanziger verzögerten die Arbeiten ganz erheblich - und etlichen Umplanungen ist das allerdings nicht einmal unbedingt überraschend.

Gewisse Anleihen aus der römischen Antike sind unübersehbar. Manches Detail könnte man aber auch dem Jugendstil oder dem Art Déco zuordnen. Vor allem kann jedoch insbesondere die monumentale Eingangshalle nicht verheimlichen, dass sie unter der Herrschaft des Diktators Benito Mussolini fertig gestellt wurde, in der Bauten gar nicht bombastisch genug sein konnte, um die angebliche Größe Italiens zu symbolisieren.

|

|

|

| Am monumentalen Bahnhof Milano Centrale (links und mitte) beginnt der Rückweg, bei dem man ab der Piazza della Republica (rechts) in den eigene Spuren zurück läuft | ||

Obwohl die Station im Italienischen "Milano Centrale" heißt, liegt sie eigentlich nicht wirklich zentral sondern sogar unter der weitesten möglichen Definition von "Innenstadt" eher am Rande. Aus anderen Himmelsrichtungen reichen die Bahngleise zudem gleich an mehreren Stellen näher an den alten Stadtkern heran und enden dort in weiteren Kopfbahnhöfen. Der frühere Mauerring wird allerdings nirgends durchbrochen.

Luftlinie nur etwas mehr als einen Kilometer von "Centrale" entfernt gibt es mit "Milano Porta Garibaldi" noch einen zweiten wichtigen, nur unwesentlich kleineren Fernbahnhof. Dieser hat unter anderem den Vorteil, dass einige seiner Gleise nicht an einem Querbahnsteig enden sondern in einen Tunnel einmünden, durch den Züge ohne Richtungswechsel und großen Zeitverlust auf der anderen Seite wieder heraus geführt werden können.

Da er zu Füßen des "Torre Unicredit" praktisch direkt an das neue Stadtviertel "Porta Nuova" angrenzt, dürfte seine Bedeutung zukünftig sogar eher noch etwas wachsen. Für Pendler aus dem Umland ist der Bahnhof "Porta Garibaldi" sowieso die wichtigste Anlaufstelle. Denn die meisten Strecken der mit deutschen S-Bahnen vergleichbaren "Servizio ferroviario suburbano di Milano" steuern ihn an. Diese sind sogar ebenfalls mit dem Buchstaben "S" - der allerdings für "Suburbano", also "Vorort" und nicht für "Stadt" oder "Schnell" steht - gekennzeichnet.

Ähnlich wie ihre Gegenstücke in München, Frankfurt oder Stuttgart haben die einzelnen Linien eine gemeinsame unterirdische Stammstrecke, auf der sie die Stadt durchqueren, um dann in verschiedene Richtungen aufzufächern. Doch führt eben auch diese nicht wirklich ins Zentrum hinein sondern mit mehreren Zwischenhalten - unter anderem an der Piazza della Republica und der Porta Venizia - eher an ihm vorbei. Einzig die Metro dringt unter der Erde tatsächlich bis ins "centro storico" vor.

An jener Ecke, der die Marathonis den passend zum Monumentalbau ziemlich ausladenden Bahnhofsvorplatz erreichen steht mit dem "Grattacielo Pirelli" ein weiteres Gebäude, das für Mailand fast so etwas wie Wahrzeichencharakter hat. Verglichen mit dem Formenreichtum moderner Glaspaläste ist das bereits im Jahr 1960 eingeweihte Hochhaus aus architektonischer Sicht nicht mehr wirklich spektakulär. Einzig die Ecken des schmalen, langgestreckten Baus sind so abgeschrägt, dass sie an den kurzen Seiten fast eine Spitze bilden.

|

|

|

| Auch nach der zweiten Passage der Porta Venezia verläuft der Kurs erst einmal weiter entlang des früheren Mauerringes | ||

Doch war der einst für den in Mailand residierenden Reifenkonzern erbaute Turm eben volle fünf Jahrzehnte lang der höchste Punkt der Stadt, bevor er dann endlich vom Palazzo Lombardia übertroffen wurde. Während die Regierung der Lombardei, die seit Ende der Siebziger in diesem Wolkenkratzer residiert hatte, damit - wenn auch nur noch kurzzeitig - einfach von einem Rekordhalter zum nächsten wechselte, tagt das Regionalparlament auch weiterhin am Pirelli-Turm am Bahnhof.

Der Marathonkurs vollführt dort den nächsten Rechtschwenk. Und auf der breiten Achse, die Milano Centrale mit der Piazza della Republica verbindet, wird die letzte Kante eines nicht ganz rechtwinkligen Vierecks absolviert, das sich am bereits bekannten Verkehrsknoten endgültig schließt. Und um den Effekt einer Einführungsschleife komplett zu machen, biegt man dort wieder auf die Straße ein, die - natürlich erneut mit einigen Höhenmetern - über alte Bastion hinweg zur Porta Venezia führt.

Nach gerade einmal einem Zehntel der eigentlichen Distanz ist man deswegen schon beinahe zurück am Ziel. Den letzten Schwenk in den Corso Venezia schenkt sich die Strecke aber doch. Das Gerüst, das "partenza" und "arrivo" markiert, darf man tatsächlich erst dann ein zweites Mal unterqueren, wenn die noch fehlenden achtunddreißig Kilometer absolviert sind. Vorbei an den Torhäusern folgen die Marathonis weiter der Ringstraße, die an der einstiegen "mura spagnole" orientiert.

Bei der im sechzehnten Jahrhundert - als Mailand vom Königreich Spanien beherrscht wurde - errichtete "spanische Mauer" handelt es sich um den äußersten von drei über die Jahrhunderte immer weiter nach außen gewanderten Stadtbefestigungen. Denn innersten Kreis bilden die römischen Mauern, von denen nur noch wenige Reste zu entdecken sind. Etwas mehr - unter anderem zwei Eingangstore - ist von der mittelalterlichen Mauer erhalten. Doch unabhängig von den Überbleibseln ist das Trio auf der Karte anhand von Straßenverläufen gut zu erkennen.

Der Asphalt, den sich nun unter den Füßen der Marathonis befindet, hat gerade einmal zwei Wochen zuvor bereits einen anderen großen internationalen Lauf erlebt. Denn jedes Jahr Ende März findet "Stramilano" statt. Und diese bereits Anfang der Siebzigerjahre ins Leben gerufene Traditionsveranstaltung hat sich von einem Volkslauf und -wandern ohne Zeitnahme zu einem bedeutenden Halbmarathon entwickelt, der immer wieder auch einmal weit über Mailand und Italien hinaus für Schlagzeilen sorgt.

|

|

|

| Von der Piazza San Babila mit der gleichnamigen kleinen Kirche (links) geht es weiter zum Dom, den man erst einmal von hinten zu sehen bekommt | ||

Als nach den Anfangsjahren ein Elitelauf eingeführt wurde, gab sich die absolut Weltspitze des Langstreckenlaufens in Mailand die Klinke. Weltmeister und Olympiasieger wie Rob de Castella, Alberto Cova und Gelindo Bordin oder bei den Frauen Grete Waitz und Rosa Mota trugen sich die Siegerliste ein. Und schon seit einem Vierteljahrhundert langem muss man in der Regel eine Zeit von unter oder knapp über einer Stunde abliefern, um sich das erste Preisgeld zu sichern.

Gleich zweimal wurden während der Neunziger in Mailand auch Weltrekorde gelaufen und beim ersten von ihnen sogar erstmals die Traummarke von einer Stunde geknackt. Dass neben den Bestmarken die Namen "Moses Tanui" und "Paul Tergat" - also zwei der eindeutig besten Athleten dieser Zeit - stehen, ist bezeichnend. Zwischen 1990 und 1999 teilten die beiden Kenianer die Ehrentafel des Stramilano ganz alleine unter sich auf.

Nach den vier ersten Plätzen in Folge von Tanui löste ihn Tergat nämlich dank sechs Siegen hintereinander mit einer noch wesentlich längeren Serie auf dem Podest ab. Auch später kamen die Gewinner zumindest bei den Männern fast ausschließlich aus Ostafrika. Doch die ganz großen Stars fehlen danach eigentlich in der Ergebnisliste. Und Rekorde wurden nur noch bei der Konkurrenz gelaufen, die eventuell dafür etwas mehr Geld in die Hand genommen hatte.

Dennoch ist die Strecke des Stramilano natürlich schnell - manchmal sogar etwas zu schnell. Schließlich konnte der vermeintlich erste von Paul Tergat in Mailand gelaufene Weltrekord im Nachhinein nicht anerkannt werden, weil sich der Kurs bei einer erneuten Vermessung als zu kurz herausstellte. Die Auflage von 1996 ist längst nicht das einzige italienische Rennen, das die Statistiker mit einem Sternchen versehen.

Allerdings finden sich auch anderswo immer wieder einmal Meldungen über falsch vermessene Laufstrecken. Selbst den New York Marathon hat es schon einmal in ähnlicher Form wie den Stramilano getroffen. Denn als Alberto Salazar Anfang der Achtziger die damals noch als "Weltbestzeit" titulierte Bestmarke für den schnellsten Lauf über die Distanz unterbot, fehlten dem Kurs, wie sich später heraus stellte ebenfalls etliche Meter.

|

|

|

| Nach der Umrundung der Rückseite der Kathedrale verläuft die Strecke entlang der Südseite der Piazza del Duomo | ||

Eher amüsant ist eine Geschichte, die sich in den Fünfzigerjahren beim ältesten aller Marathons in Boston abgespielt hatte. Auf einer drei Jahrzehnte zuvor nach den damaligen Möglichkeiten absolut exakt vermessenen Punkt-zu-Punkt-Strecke, bei der sich Start und Ziel nie verändert hatten, war im Lauf der Zeit ein voller Kilometer verloren gegangen. Was im ersten Moment völlig unlogisch erschien, ließ sich schließlich durch den Ausbau und die Begradigung der Landstraße begründen, über die der Klassiker schon seit der ersten Austragung traditionell gelaufen wird.

In Mailand wird die Sache jedoch deswegen besonders ärgerlich, weil Tergat die alte Bestzeit um fast eine Minute unterboten hatte, an der Distanz aber nicht einmal fünfzig Meter fehlten, die bei diesem Tempo in weniger als zehn Sekunden zurückzulegen gewesen wären. Zwei Jahre später klappte es für den Kenianer dann doch noch mit der neuen Rekordmarke. Und nach diesem kleinen Lapsus mit riesigen Auswirkungen gab es in dieser Hinsicht auch nie wieder Beanstandungen.

Der Name "Stramilano" hat jedenfalls weiterhin einen guten Klang. Wörtlich zu übersetzen ist die Bezeichnung allerdings nur sehr schwer. Denn "stra" taucht als italienische Variante von "extra" ansonsten in Begriffen wie "straordinario" oder "stravagante" auf. Doch inzwischen ist es in Italien längst auch eine Art Markenbezeichnung für Laufveranstaltungen. Gleich mehrere andere Städte wie Salerno, Rimini, Livigno und auch Lugano im schweizerischen Tessin - von allen genannten jedoch am dichtesten an Mailand gelegen - haben die Vorsilbe für ihre Rennen übernommen.

Selbst wenn der Marathon den Stramilano von seinem angestammten Termin im April vertrieben hat und dieser nun einige Wochen nach vorne gerutscht ist, sind dort mit sechstausend immer noch eindeutig mehr Läufer im Ziel. Hinzu kommen dann noch zwei weiterhin ohne Zeitmessung durchgeführten Lauf- und Wanderstrecken über fünf und zehn Kilometer. Mangels Ergebnisliste ist deren Teilnehmerzahlen natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Doch die geht sie in die Zehntausende. Und so heißt der Zehner dann auch folgerichtig "Stramilano dei 50000".

Noch viel stärker als beim Marathon orientiert sich der Stramilano-Kurs an der Ringstraße entlang der "mura spagnole". Doch im Gegensatz zu seinem jüngeren, aber längeren Bruder umgeht er den eigentlich dazu gehörenden Wall an den "Giardini pubblici" mit einem noch weiter nach außen ausholenden Schlenker, um für die Jagd nach schnellen Zeiten ein paar Höhenmeter einzusparen. Die Marathonis wechseln dagegen bereits einen guten Kilometer hinter dem Venedig-Tor mit einer Hundertachtzig-Grad-Wende auf die andere Seite des die Straße durchziehenden Grünstreifens.

|

|

|

| Die Läufer schlüpfen zwischen dem Palazzo Reale und dem Mailänder Dom hindurch | ||

Und nach wenige hundert Meter Begegnungsverkehr schwenkt der Kurs in Richtung auf die Innenstadt. Dass man dieser näher kommt, lässt sich irgendwie auch optisch bemerken. Denn die Häuser rücken näher an die Läufer heran. Selbst wenn die historische Bebauung inzwischen meist durch moderne Gebäude verdrängt worden ist, geht die Anordnung des Straßennetzes im Zentrum Mailands weiterhin größtenteils auf die in Mittelalter und Renaissance entstandenen Strukturen zurück.

Die Verbindung von engen, verwinkelten Straßen und Büro- oder Geschäftshäusern aus der Nachkriegszeit - spätestens nachdem die Läufer den mittleren der drei Mauerringe überquert haben, lösen diese endgültig die Wohnbauten am Streckenrand ab - ist vielleicht auch einer der Gründe dafür, warum viele Besucher Mailand bei der ersten Begegnung mit der lombardischen Metropole nicht wirklich als "schön" empfinden.

Schließlich kann die Stadt aufgrund dieser oft recht unharmonischen Kombination weder stille Altstadtgassen und verträumte Plätzchen noch große Boulevards mit Prachtgebäuden und breiten Sichtachsen im Überfluss bieten. Dazu kommt, dass Mailand praktisch ohne jede topographische Besonderheit einfach nur in Ebene liegt. Auch kein Berg, kein Hügel und kein Meer, kein See, kein Fluss ermöglicht also weite, öffnende Blicke.

Die Piazza San Babila, die man auf dem inzwischen angebrochenen siebten Kilometer passiert, ist für all dies ein recht gutes Beispiel. Eine Reihe von nüchternen, rechteckigen Bauten mit sechs, acht oder zehn Stockwerken steht um eine Fläche herum, die man eigentlich eher als den Treffpunkt von einem halben Dutzend Straßen - eine davon übrigens der Corso Venezia - beschreiben könnte, der ein wenig verbreitert und um einen ebenfalls etwas größer geratenen Fußgängerbereich ergänzt ist.

Ein wenig verloren steht an einer Ecke des Platzes jene Kirche, die ihm seinen Namen gab. Die Geschichte der Chiesa San Babila reicht weit über tausend Jahre bis ins frühe Mittelalter zurück. Und selbst wenn nach etlichen Um- und Anbauten im jeweils aktuellen Architekturstil nur ganz wenige Teile tatsächlich noch von diesem Bau stammen, zeigt sie nach umfangreichen Restaurationsarbeiten im letzten Jahrhundert wieder ihren ursprünglichen romanischen Charakter.

Ohnehin sind beim Streifzug durch Mailand immer wieder Gotteshäuser entdecken, die Elemente aus der Romanik zeigen. Fast scheint dieser Baustil sogar dem sonst in der Regel bei Kirchen dominanten Barock den Führungsrang streitig zu machen. Auch wenn man bei genauerer Betrachtung feststellt, dass einiges in Wahrheit erst im neunzehnten Jahrhundert entstand, als Architekten den typischen Rundbogen mit der Neoromanik wiederbelebten, lässt sich längst nicht nur bei San Babila der Baubeginn mit drei anstatt vier Ziffern schreiben.

Obwohl man im heutigen Stadtbild nur noch wenige Überreste aus der Antike entdecken kann, war Mailand unter dem Namen "Mediolanum" schließlich bereits im römischen Zeitalter eine der wichtigsten Städte der italienischen Halbinsel. Nach der Reichsteilung wurde es im vierten Jahrhundert sogar für längere Zeit die Residenz des weströmischen Kaisers. Und selbst wenn die Bedeutung natürlich auch später gewissen Schwankungen unterworfen war, blieb die Stadt stets ein in jeder Hinsicht einflussreiches Zentrum.

Trotz ihrer bescheidenen Größe ist die Piazza San Babila ein wichtiger Verkehrsknoten. Eine Reihe von Buslinien - unter anderem die Verbindung zum Flughafen Linate - beginnen und enden an diesem dafür fast schon zu kleinen Plätzchen. Unter der Erde befindet sich zudem eine U-Bahn-Station. Und obwohl man den alten Stadtkern zur verkehrsberuhigten Zone erklärt hat, in die eigentlich nur Taxis, Bussen und Straßenbahnen sowie Anwohnern einfahren dürfen, herrscht nicht nur rund um San Babila im Normalfall ein ziemliches Gewusel.

An diesem Sonntagmorgen lässt sich von der üblichen Hektik, der man in großen Metropolen wohl grundsätzlich begegnet, die in Italien aber irgendwie doch häufig noch einmal eine Steigerung zu erfahren scheint, allerdings wenig zu spüren. Die Stadt wirkt regelrecht ausgestorben. Und auch der Marathon lockt nicht wirklich viele Menschen auf die Straße. Wer große Zuschauermassen am Straßenrand erwartet, wird in Mailand eher enttäuscht.

Nur an den Wechselpunkten der Staffeln kommt aus nahe liegenden Gründen dann doch etwas mehr Leben an der Strecke. Ansonsten sieht man maximal einmal vereinzelte Zaungäste, bei denen oft nicht einmal sicher ist, ob sie absichtlich oder nur zufällig anwesend sind. Während des größten Teils des Rennens bleiben die Läufer praktisch komplett unter sich. Und auf den - immerhin vollständig für den Verkehr gesperrten - Straßenschluchten im Zentrum kommt man sich regelrecht verloren vor.

|

|

|

| Mit dem "Teatro alla Scala" folgt der nächste touristische Höhepunkt der Strecke nur wenige Meter später | ||

Der ohnehin schon beengte Eindruck, den die Piazza San Babila hinterlässt, wird noch dadurch verstärkt, dass - wie auch vielerorts sonst in Mailand - praktisch alle umstehenden Häuser in den unteren Geschossen einen Säulengang besitzen, der einen Großteil des Fußgängerverkehrs aufnimmt, während das eigentliche Trottoir nicht allzu breit ausfällt. Die oberen Etagen sind jedoch dann jeweils auf diesem Vorbau aufgesetzt. Und so rücken die Gebäude noch viel dichter als ohnehin schon an Platz und Straße heran.

Unter den Kolonnaden liegen die Eingänge zu Einkaufzentren und Bekleidungsläden. Und obwohl die Piazza San Babila einen der Eckpunkte des "Quadrilatero della moda" - des "Vierecks der Mode" - bildet, entdeckt man in diesem Bereich längst nicht nur die sündhaft teuren Boutiquen der bekannten italienischer Designer sondern auch die weltweit vertreten Handelsketten vom anderen Ende des Preisspektrums. Trotzdem ist natürlich Mailand - und nicht etwa die Hauptstadt Rom - die absolute Modemetropole Italiens.

Der Corso Giacomo Matteotti, auf den der Kurs nun eingeschwenkt ist, ohne dass sich abgesehen von seiner geringeren Breite an der Umgebung wirklich etwas geändert hätte, wird manchmal als südliche Kante des völlig unabhängig von der Definition seiner genauen Begrenzung stets recht unregelmäßig ausfallenden Vierecks angesehen. Und nachdem sich die Straße noch einmal zur ebenfalls eher unharmonischen Piazza Filippo Meda geweitet hat, dreht die Marathonroute mit einem scharfen Linksschwenk auf das absolute Herz der Stadt zu.

Denn mit einem kurzen Schlenker durch die Fußgängerzone sind die Läufer wenig später an die Piazza del Duomo angekommen. Den namens gebenden Dom sieht man zwar erst einmal von der nicht unbedingt repräsentativen und zu allem Überfluss auch noch mit Baugerüsten versehenen Rückseite. Aber nach deren Umrundung führt die Strecke dann doch auf jene mehrere Fußballfelder große Freifläche hinaus, die für Touristen und Einheimische gleichermaßen den wohl wichtigsten Anlaufpunkt darstellt.

Selbst wenn sie das Bild des Platzes natürlich dominiert, ist nicht nur die Kathedrale alleine sehenswert. Auch einige andere bemerkenswerte Bauten gruppieren sich um die Piazza. Um sie zu erreichen sind die Marathonis zum Beispiel zwischen dem Dom und dem direkt gegenüber liegenden "Palazzo Reale" hindurchgelaufen. Der eher unscheinbare Palast ist in seiner heutigen Form während der österreichischen Herrschaft im Zeitalter Kaiserin Maria Theresias entstanden.

|

|

|

| Die schnurgerade Via Manzoni ist im verwinkelten und verwirrenden Straßennetz des Mailänder Zentrums eine absolute Ausnahme | ||

Unter Napoleon, der in Norditalien ein eigenes Königreich mit Mailand als Hauptstadt und sich selbst als Regenten ausrief, residierte dort sein als Vertreter eingesetzter Stiefsohn. Und nach einer weiteren habsburgischen Periode, wurde es mit der Abtretung der Lombardei die lokale Residenz der italienischen Könige. Seit seiner Renovierung dient der Palazzo Reale nun als Kulturzentrum und Museum.

Weitaus auffälliger als das niedrige Schlösschen ist der mehrere Stockwerke hoch aufragende Triumphbogen, der auf der Nordseite des genau nach den Himmelsrichtungen ausgerichteten Platzes den Eingang zur "Galleria Vittorio Emanuele II" bildet. Die Einkaufspassage ist nach jenem italienischen König benannt, der vor ziemlich genau einhundertfünfzig Jahren den Grundstein für sie gelegt hatte. Sein Reiterstandbild ziert auch die Mitte des Domplatzes.

Hinter dem imposanten Portal beginnt eine kreuzförmig angelegte und auf allen vier Seiten zur jeweils angrenzenden Straße offene Halle, die in luftiger Höhe von einer Glaskonstruktion überspannt wird. Dort wo die beiden Achsen der Galerie in der Mitte aufeinander treffen, schwingt diese sich zu einer gewaltigen Kuppel auf. Noch prächtiger wird der Bau durch die reichhaltigen Verzierungen mit Stuckornamenten und Mosaiken.

Die Geschäfte, die in den Ladenzeilen eingezogen sind, passen irgendwie recht gut zu dieser gehobenen Atmosphäre. Denn neben einigen hinsichtlich ihrer Preisen keineswegs im untersten Bereich angesiedelten, dennoch aber zumeist ziemlich gut gefüllten Cafés und Restaurants, entdeckt man vor allen Dingen Boutiquen, die Artikel italienischer Luxusmarken wie Prada, Gucci, Versace oder Armani anbieten.

Angesichts des edlen Umfeldes wirkt es wie ein riesiger Irrtum, dass sich dort lange Zeit auch der bekannteste amerikanische Frikadellen-Verkäufer hatte einmieten können. Selbst wenn diese Filiale eine der wohl sicher elegantesten im weltweiten Netz darstellte, wäre "Stilbruch" sicher noch eine dezente Umschreibung. Vor einigen Jahren kündigte die Stadt dann als Eigentümer der Galerie den Vertrag - und sah sich glatt mit einer Millionen-Schadenersatzklage konfrontiert. Denn beim Umsatz lag die Verkaufsstelle in so zentraler Lage natürlich ebenfalls weit vorne.

|

|

| Steinpflaster und Straßenbahnschienen fordern auf dem Abschnitt durch die Altstadt von den Läufern erhöhte Konzentration | |

Obwohl die Galerie wohl einen ähnlich hohen Wiedererkennungswert hat wie der Dom, ist es am Ende dann aber doch dessen prachtvolle Westfassade, die am stärksten den Platz dominiert, der nicht nur im übertragenden Sinne sondern auch geographisch der Mittelpunkt der Stadt ist. Denn bei einem oberflächlichen Blick auf die Karte scheinen die konzentrischen Kreise der Ringstraßen mit ihren unterschiedlichen Radien tatsächlich um die Piazza del Duomo geschlagen zu sein.

Allerdings erhielt diese ihre enorme Größe und heutige Form erst lange nachdem die Stadtmauern ihre Bedeutung verloren hatten - nämlich in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die bereits sechshundert Jahre dauernden Bauarbeiten an der Kirche gerade zu einem vorläufigen Ende gebracht. Denn ähnlich wie bei seinem Bruder in Köln dauerte es bis weit in die Neuzeit hinein, bis der im Mittelalter begonnene Dom fertig gestellt war.

Und neben den ohnehin ständig notwendigen Renovierungsarbeiten, von denen die Marathonis sich auf der Rückseite ein Bild machen konnten, wurden auch danach immer wieder kleine Veränderungen vorgenommen. Für Dinge, die etwas mehr Zeit benötigen, benutzt man in Mailand deswegen gerne auch die Formulierung, es dauere "lungo come la fabbrica del Duomo" - also "so lange wie der Bau des Domes".

Gleich mehrfach wurde die in ihrem Kern eigentlich gotische Kathedrale umgeplant und auch umgebaut. Denn im sechzehnten Jahrhundert galten - aus heutiger Sicht kaum nachvollziehbar - die grazilen, hohen Spitzbögen insbesondere in Italien plötzlich als "barbarisch" und "primitiv". Die erst damals kreierte und abwertend gemeinte Bezeichnung für diese Architektur leitet sich vom Volksstamm der Goten ab, die in der Völkerwanderungszeit am endgültigen Zusammenbruch des Römischen Reiches beteiligt waren.

Nach der Reformation wurde die Gotik zudem auch noch als "protestantisch" empfunden. Und so begann man die Hauptfassade des Mailänder Doms erst einmal im Stil der Renaissance, nur um hundert Jahre später dann doch wieder zur Gotik zurück zu kehren. Doch erst unter dem Einfluss Napoleons, der sich in der Kathedrale zum König von Italien krönen ließ, wurde die bis dahin eher schleppend voran gehenden Arbeiten wieder intensiviert und der provisorische Charakter der Bauwerks beendet.

Verglichen mit anderen großen Kirchen scheint der Mailänder Kathedrale allerdings irgendwie ein weithin sichtbarer Glockenturm zu fehlen. Dabei war bis zum Bau des Pirelli-Turms die Domspitze der höchste Punkt der Stadt. Doch erhebt sich dieser Turm eben in der Mitte des Bauwerks und ist kaum zu erkennen, wenn man den Duomo von der Hauptfassade aus betrachtet. Immerhin gehört er hinsichtlich der Grundfläche zu den größten Kirchengebäuden weltweit und wird in Italien nur vom Petersdom in Rom übertroffen.

Gekrönt wird Spitze von einer Madonnenstatue, die trotz einer Höhe von vier Metern von den Mailändern liebevoll "la Madonnina" - oder auf Lombardisch "la Madunina" - genannt und in der Stadthymne besungen wird. Da traditionell kein Mailänder Gebäude höher als die "kleine Madonna" aufragen sollte, hat man sogar sowohl auf dem Pirelli-Hochhaus als auch später auf dem Palazzo Lombardia eine kleine Kopie der Figur aufgestellt. Beim Unicredit-Turm, dem zurzeit aktuellen Rekordhalter fehlt diese nun allerdings.

Nachdem er im Süden die komplette Piazza passiert hat, orientiert sich der Marathonkurs auch noch entlang ihrer westlichen Kante, womit man den Dom immerhin von drei seiner vier Seiten vollständig präsentiert bekommt. Obwohl er eindeutig das wichtigste Wahrzeichen der Stadt ist und seine markanten Umrisse deswegen in stilisierter Form auch im Marathonlogo verwendet werden, obwohl kein anderes Land weltweit mehr Einträge in der UNESCO-Liste besitzt, hat es der "Duomo di Milano" bisher nicht dorthin geschafft.

Die Stadt kann sich aber dennoch mit einer Welterbe-Stätte schmücken. Denn eine deutlich kleinere Kirche diese Stufe erklommen. Dafür dass der im Westen der Innenstadt gelegene "Santa Maria delle Grazie" diese Ehre zu Teil wurde, ist allerdings keineswegs ihre einzigartige Geschichte oder Architektur verantwortlich. Vielmehr befindet sich dort mit Leonardo da Vincis Abendmahl eines der berühmtesten Wandgemälde aller Zeiten.

Nach einem letzten kurzen Blick auf die fast angrenzende Piazza Mercanti mit dem Palazzo della Ragione und dem Palazzo dei Giureconsulti - beide haben nicht ganz untypisch für Mailand mit ziemlich abwechslungsreicher Bau- und Nutzungsgeschichte - taucht man wieder in das dichte Gassennetz der Altstadt ein. Am Rand stehen nun allerdings weitgehend Gebäude, die bereits ein- bis zweihundert Jahre auf dem Buckel haben. Nur ganz selten unterbricht eine moderne Fassade das nun doch wesentlich stimmigeren Gesamtbild.

|

|

| Das futuristische Kongress- und Konferenzzentrum "Milano Congressi" wird zwar nahezu vollständig umrundet, wirklich nahe kommt man ihm aber dennoch nicht | |

Nach der Distanz von weniger als eine Stadionrunde später kommt man dabei allerdings noch einmal an einem - verglichen mit der Piazza del Duomo deutlich kleineren - Platz vorbei, der eine weitere bedeutende Sehenswürdigkeit Mailands beherbergt. Von außen ist das "Teatro alla Scala" ziemlich unscheinbar, sieht kaum anders aus als die anderen Stadtpaläste ringsherum und wäre ohne seinen großen Namen für Touristen wohl eher uninteressant. Allerdings ist die "Mailänder Scala" eben eines der berühmtesten Opernhäuser weltweit.

Eigentlich bedeutet "scala" nichts anderes als "Treppe". Doch von einer solchen ist - angesichts der flachen Topographie der lombardischen Metropole nicht unbedingt überraschend - weit und breit nichts zu sehen. Der Name rührt vielmehr von der einst an diesem Platz stehenden Kirche "Santa Maria alla Scala", die ihrerseits wieder nach der - hierzulande meist als "Skaliger" bezeichneten - norditalienischen Adelsfamilie benannt wurde, aus der ihre Stifterin stammte.

Selbst wenn die Distanz für die Läufer nun wahrlich nicht allzu weit war, hätte es vom Dom sogar noch einen etwas kürzeren Weg zur Piazza della Scala gegeben. Denn der auf ihr befindet sich genau gegenüber des Opernhauses der nördliche Zugang zur "Galleria Vittorio Emanuele II". So sind drei der Hauptsehenswürdigkeiten der Stadt direkt miteinander verbunden. Und innerhalb weniger Minuten ließen sich für ganz eilige Touristen - zum Beispiel aus Ostasien - ausreichend Fotos schießen, um zu belegen, dass man tatsächlich in Mailand war.

Eigentlich ungewöhnlich gerade für das verwinkelte Gassennetz des Zentrums von Milano ist die Via Manzoni, der die Läufer noch einen weiteren halben Kilometer folgen dürfen. Unter den Füßen haben sie dabei keinen Asphalt sondern großflächige Pflasterplatten. Denn längst nicht nur in den Fußgängerzonen sind diese verlegt. Insbesondere innerhalb des Festungsringes haben auch viele der für den Autoverkehr frei gegebenen Straßen diesen eher unebenen Belag.

Von den Marathonis erfordert der Untergrund sehr wohl eine gewisse Aufmerksamkeit. Und da in der Summe über den gesamten Marathon gesehen eine ganze Reihe von Pflasterkilometern zusammen kommen, dürfte bei den Athleten an der Spitze sehr wohl auch die eine oder andere Sekunde liegen bleiben. Im Vergleich zu einem echten Kopfsteinpflaster aus den sogenannten Katzenköpfen ist diese Variante allerdings trotzdem einigermaßen problemlos zu belaufen.

|

|

|

| Entlang der langen Front der Messehallen von "Fieramilanocity" geht es weiter stadtauswärts | Auch am bekannten Fußballstadion San Siro führt der Marathon vorbei | |

Viel gefährlicher sind da die im Boden eingelassenen Straßenbahnschienen. Diesen ist man im Verlauf des Rennens schon einige Male begegnet und es wird auch bei Weitem nicht das letzte Zusammentreffen sein. Schließlich besitzt keine andere italienische Metropole ein so langes und dichtes Trambahnnetz wie Mailand. Weit mehr als hundert Kilometer ziehen sich die Gleise kreuz und quer durch die Stadt.

Zieht man ganz Europa zum Vergleich heran gibt es zwar noch deutlich längere Systeme. Doch einen Rekord kann man der "Rete tranviaria di Milano" auf dem ganzen Kontinent nicht streitig machen. Denn nirgendwo rumpeln im regulären Linienbetrieb noch ältere Waggons über die Schienen. Selbst die beinahe schon legendären historischen "Eléctricos" von Lissabon haben ein paar Jährchen weniger auf ihren Rädern.

Die betagtesten Mailänder Triebwagen stammen nämlich aus den späten Zwanziger- und frühen Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Durchaus aussagekräftig ist der Spitzname, den sie von Bahnfreunden bekommen haben. "Ventotto" heißt übersetzt schließlich "achtundzwanzig" und bezieht sich auf das Jahr, in dem dieses Modell erstmals den Straßen der Stadt zu sehen waren. Von mehr als fünfhundert in der Folgezeit ausgelieferten Exemplaren sind auch heute noch über hundert im Einsatz.

Kurz hinter der von außen gar nicht einmal so beeindruckend wirkenden Luxusherberge mit dem leicht schrägen Namen "Grand Hotel et de Milan" verlässt man mit einem Linksschwenk in ein Seitensträßchen die Via Manzoni, die in diesem Abschnitt als Begrenzung des Modeviertels gilt. Und gleich an der nächsten Ecke dreht der Kurs kaum fünfzig Meter später erneut nach links, so dass er nun praktisch genau in entgegen gesetzte Richtung zurück führt - übrigens auch in diesem Fall wieder über Steinplatten und Trambahnschienen.

Eine leichte Krümmung der Straße lässt die beiden anfangs parallelen Achsen dann aber doch in V-Form auseinander laufen. Und als die Läufer etwa einen Kilometer später an kreisrunden Largo Cairoli ankommen, in dessen Mitte ein überlebensgroßer Guiseppe Garibaldi auf seinem Pferd sitzt, haben sie sei dem Verlassen des Domplatzes grob gesprochen zwei der drei ungefähr gleichlangen Seiten eines Dreieckes hinter sich gebracht.

|

|

|

| Nach dem Passieren der Baustelle des noch nicht fertig gestellten Stadtviertels "Portello" überqueren die Läufer die Stadtautobahn auf einer nagelneuen Fußgängerbrücke | ||

Zwischen den beiden zeltartig spitzen Glaspavillons, die an dieser Stelle für die Weltausstellung werben und in denen man bereits Souvenirs und Tickets erwerben kann, hindurch kann man einen kurzen Blick auf ein weiteres Mailänder Wahrzeichen erhaschen. Denn dort ragt das "Castello Sforzesco" auf. Insbesondere der Hauptturm der einstigen Festung, der "Torre del Filarete" ist neben dem Dom und der Viktor-Emanuel-Galerie das wohl unverwechselbarste Bauwerk der Stadt.

Das quadratische Kastell mit seinen etwa zweihundert Metern Seitenlänge entstand Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts, als die namens gebenden Familie Sforza über die Lombardei herrschte und den Titel des "Herzogs von Mailand" führte. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass in der eigentlich zur Verteidigung der Stadt errichteten Anlage nicht einmal einhundert Jahre später jene spanische Truppen stationiert waren, mit denen der ebenfalls dort residierende spanische Gouverneur jede Aufmüpfigkeit der einheimischen Bevölkerung unterbinden konnte.

Auch die Österreicher quartierten sich später mit ähnlicher Absicht in der im Laufe der Zeit weiter verstärkten Zitadelle ein. Doch inzwischen wird sie nicht mehr militärisch genutzt. Mehrere Museen haben sich in die unzähligen Räume einquartiert. Auch ohne eines von ihnen zu besuchen kann man allerdings tagsüber kreuz und quer durch die drei Innenhöfe spazieren. Nur am Abend werden dann die vier Tore verschlossen.

Das Castello ist neben dem Domplatz die zweite wichtige Anlaufstelle der Stadt. Praktisch jeder Tourist kommt während seines Mailandbesuches mindesten einmal dort vorbei. Eindeutiger Beleg für diese Bedeutung ist, dass die Zahl der fliegenden Händler, die rund ums Kastell ihre Produkte - neueste "Errungenschaft" sind die Teleskopverlängerung zum Schießen von Handy-Selfies - feil bieten, durchaus mit der Piazza del Duomo mithalten kann.

Selbst wenn die Streckengestaltung des Marathons in der Vergangenheit doch eher wechselhaft ausfiel, war das Ziel auf dem Platz vor dem Castello bisher eine der Konstanten. Bei der fünfzehnten Auflage kommt der Lauf allerdings dort nicht einmal mehr direkt vorbei sondern hält einen gewissen Abstand. Vielleicht ist der Grund jedoch auch einfach nur darin zu suchen, dass auf der Piazza mit dem riesigen Springbrunnen gerade größere Umbaumaßnahmen durchgeführt werden.

|

|

| Das andere Ende der Brücke bildet ein großer Platz, den seine Planer mit voller Absicht leicht schräg angelegt haben, so dass praktisch keine Rampe hinauf zur Überführung benötigt wird | |

Es ist längst nicht die einzige Baustelle, auf die man stößt. Fast hat man den Eindruck halb Mailand würde gerade umgekrempelt. Die Vermutung, dass man die Stadt für die Expo noch einmal auf Vordermann bringen möchte, liegt durchaus nahe. Doch scheint das eine oder andere auch viel zu lange liegen geblieben und manche der nun vorgenommen Reparatur- und Modernisierungsarbeiten wirklich überfällig zu sein.

Die Strecke schlägt einen Viertelkreis um das meist hinter Häusern verborgene und nur an Stichstraßen kurz einmal sichtbare Kastell. Und vorbei an der von außen eigentlich nicht als Bahnhof zu identifizierenden und hauptsächlich für den Regionalverkehr genutzten "Stazione di Milano Cadorna" führt sie anschließend schon wieder aus dem Stadtzentrum hinaus. Gerade einmal zehn Kilometer sind in diesem Moment zurück gelegt.

Da sich die Mailänder Organisatoren wie in Italien üblich ganz streng an die Vorgaben des Leichtathletikverbandes halten, wartet damit auch der zweite Verpflegungsposten auf die Läufer. Während man im Norden Europas diesbezüglich eher flexibel ist und beim Marathon lieber einmal eine Versorgungsstelle mehr aufbaut, gibt es am Mittelmeer - auch in Spanien oder Frankreich ist man meist ähnlich rigoros - nur im Fünf-Kilometer-Rhythmus etwas zu trinken. Dagegen werden an den Zwischenstationen zweieinhalb Kilometer später einzig und alleine Schwämme gereicht.

Nicht einmal Trinkwasser in Bechern, mit dem die großen Läufe hierzulande meist das Reglement ein wenig stärker zu Gunsten der Läufer interpretieren, gibt es an diesen "stazioni di spugnaggio". Angesichts beinahe frühsommerlicher Temperaturen werden die Abstände bis zur nächsten Möglichkeit Getränke zu fassen gerade zum Ende hin doch ganz schön lang. Dass diese in Flaschen ausgegeben werden, die man noch ein ganzes Stück mitnehmen und später austrinken kann, ist da nur eine kleine Hilfe.

Ähnlich streng hält man sich auch an die Vorgaben, wenn es um die die Voraussetzungen geht, überhaupt an der Veranstaltung teilnehmen zu dürfen. Diesmal ist es aber nicht eine Regel des Leichtathletikverbandes sondern ein wegen der vielen Dopingskandale im Radsport eingeführtes nationales Gesetz, das von jedem Teilnehmer ein ärztliches Attest mit der Bestätigung der Sporttauglichkeit verlangt.

|

|

| Natürlich bietet die neue Piazza dem bei Kilometer fünfunddreißig aufgebauten Verpflegungsposten mehr als ausreichend Raum | |

Nur wer die Startlizenz eines Vereines vorlegen kann, kommt um dessen Ausstellung herum. Im Gegensatz zu Frankreich, wo es eine vergleichbare Regelung gibt und nach einer weiteren Verschärfung der Regelung seit einiger Zeit einzig die jährlich zu verlängernde einheimische Lizenz anerkannt wird, akzeptiert man in Italien eigentlich immer auch die Startberechtigungen anderer Mitgliedsverbände der IAAF. Wer also einen DLV-Pass besitzt, muss sich in der Regel keine Gedanken um zusätzliche Formulare machen.

Der Kurs setzt nach links auf einer Brücke über die Bahngleise hinweg. Und wenig später ist die erste Wechselzone erreicht, in der mehr als zweitausend Staffelläufer auf ihren Einsatz warten. Im Unterschied zu den Verpflegungsstellen sind die Ablösungspunkte weit weniger gleichmäßig über die Distanz verteilt. Denn während die erste Teilstrecke, die wie es im Italienischen so schön heißt "prima frazione", ungefähr elf Kilometer umfasst und die zweite sogar noch ein wenig länger ausfällt, haben die beiden Schlussetappen nur etwa neun und ein wenig über zehn Kilometer.

Wenn jetzt beim Addieren der einzelnen Abschnitte das Gefühl aufkommt, dabei nicht ganz die Länge eines Marathons zusammen zu bekommen, liegt es daran, dass sich die Wechselzonen selbst über jeweils mindestens einen halben Kilometer erstrecken und deswegen wirklich exakte Angaben zu den einzelnen Etappen gar nicht möglich sind. Je nachdem welchem Nummernkreis und damit Wartebereich die "pettorali" auf dem Bauch der Läufer zugeordnet sind, fallen die Strecken um mehrere hundert Meter unterschiedlich aus.

Superstar Haile Gebrselassie beendet an dieser Stelle als Führender seinen Einsatz in einer Staffel, die seine - gleichzeitig als einer der Marathon-Sponsoren auftretende - Ausrüsterfirma zusammengestellt hat. Gemeinsam mit drei regionalen Spitzenläufern wird am Ende dann auch ein standesgemäßer Start-Ziel-Sieg stehen. Allerdings beträgt der Vorsprung auf die Verfolger weniger als eine Minute. Und sowohl der einstige Weltrekordler als auch das gesamte Team sind mit 2:12:07 deutlich langsamer als Haile bei seiner Bestmarke von 2:03:59 aus dem Jahr 2008.

Spätestens mit dem Passieren des "punto di cambio" beendet die Laufstrecke ihren nicht allzu langen Besuch im Herzen Mailands endgültig und bewegt sich jetzt zwischen jenen eher gesichtslosen mehrstöckigen Wohnblocks, die sich rings um nahezu aller Städte einer solchen Größenordnung weiträumig ausdehnen. Nach der Flut von optischen Reizen, die auf dem Abschnitt durchs Zentrum der lombardischen Metropole auf die Läufer einprasselte, wird es von nun an beim "Milano Marathon" deutlich ereignisärmer zugehen.

|

|

| Die Bürogebäude rund um den Platz erinnern mit ihren abgeschrägten Dachkonstruktionen an überdimensionale Bauklötze | |

Bei genauerem Hinsehen ist der offizielle Name des Rennens seltsam gemischt. Denn eigentlich müsste ein Rennen über zweiundvierzig Kilometer auf der Stiefelhalbinsel "maratona" heißen, womit das Italienische neben dem Portugiesischen eine der ganz wenigen europäischen Sprachen ist, in denen der hierzulande so männliche Marathon grammatisch dem weiblichen Geschlecht angehört.

Im Fall von "Milano" ziehen die Organisatoren - oder die von ihnen beauftragten Werbestrategen - hingegen die italienische Variante dem internationaleren "Milan" vor, mit dem die Stadt unter anderem auf Englisch und Französisch bezeichnet wird. Da sind sowohl der "Venice Marathon" als auch die - um einmal den eigentlich korrekten Artikel zu verwenden - "Maratona di Roma" dann doch weitaus konsequenter, wenn auch auf eine vollkommen unterschiedliche Art.

Ganz ähnlich wie Venedig agiert zum Beispiel der "Copenhagen Marathon". Schließlich nennen die Dänen ihre Hauptstadt, wenn sie unter sich sind, sonst nur "København". Und auch in Wien geht man beim "Vienna City Marathon" auf die Strecke. Obwohl es mit "Cologne" oder "Munich" durchaus ebenfalls Kandidaten gäbe, verrenkt sich von den großen deutschen Marathons hingegen keiner besonders, um irgendwie internationaler zu wirken.

Zwischen den Wohnhäusern des "Quartiere Vercellese" absolvieren die Läufer ein weiteres "V", das noch viel länger und spitzer ausfällt als jenes im Zentrum. Denn als sie kurz vor Erreichen der fünfzehnten Kilometermarkierung an der Piazza Michelangelo Buonarroti - ein größerer Verkehrskreisel, auf dem absolut unpassend zum Namen ausgerechnet eine Statue des Komponisten Guiseppe Verdi steht - ankommen, sind sie trotz ziemlich vieler dazwischen absolvierter Laufschritte in der Luftlinie nur wenige hundert Meter vom Wechselbereich entfernt.

Und als man einige Straßenblocks hinter der Piazza erneut eine Spitzkehre absolviert - da an einer Grünanlage gewendet wird, lassen sich diesmal sogar noch Blicke auf die auf der anderen Seite entgegen kommenden Läufer erhaschen - scheint es sogar wirklich dorthin zurück zu gehen. Doch recht schnell drehen Straße und Strecke dann doch aus dieser Richtung weg. Den nächsten knappen Kilometer absolviert man auf einer breiten Allee, deren Bäume aufgrund der doch schon recht hoch stehenden Sonne jedoch nur noch wenig Schatten spenden können.

|

|

| Knapp vier Kilometer, nachdem man die Messehallen ein zweites Mal unterquert hat… | …erreicht man den Parco Sempione und die Rückseite des Castello Sforzesco |

Das aus nüchternen Zweckbauten bestehende Umfeld wird zumindest auf einer Seite der Straße schlagartig futuristischer, als diese von Osten nach Norden abdreht. Denn links der Marathonis tauchen nun mehrere Gebäude auf, bei deren Entwurf das Planungsurbüro eindeutig nicht nur auf ein Lineal als Konstruktionshilfsmittel zurückgegriffen haben dürfte. Die Formgebung ist nämlich gelinde gesagt doch eher unkonventionell.

Daneben wächst auf einer Baustelle ein weiteres Hochhaus in den azurblauen Himmel. Der nach seinem japanischen Architekten "Torre Isozaki" genannte Turm wird mit seiner Einweihung dem einige Kilometer entfernten Unicredit-Wolkenkratzer Konkurrenz machen. Denn je nachdem ob man dessen Zierspitze mitrechnet oder das oberste nutzbare Geschoss betrachtet, könnte auch der Neubau im Westen als höchstes Gebäude der Stadt und ganz Italiens gelten.

"Il Dritto", also "der Gerade", wie er aufgrund seiner doch eher schlichten äußeren Gestaltung auch genannt wird, soll nicht lange alleine bleiben. Direkt daneben sind mit "Lo Storto" und "Il Curvo" zwei andere "grattacieli" geplant, die zwar nicht ganz so hoch, aber - wie die Namen "der Verdrehte" und "der Kurvige" irgendwie schon aussagen - architektonisch deutlich interessanter ausfallen sollen.

Neben dem Gebiet rings um die Porta Nuova ist "CityLife", zu dem auch die zuvor passierten, etwas aus dem Winkel geratenen Wohnhäuser gehören, das zweite städtebauliche Großprojekt in Mailand, das so innerhalb kürzester Zeit sein Gesicht deutlich verändert. Auf dem knapp einen halben Quadratkilometer großem Areal, das durch den Umzug der Messe nach Rho frei wurde, soll ähnlich wie beim Gegenstück im Osten ein komplettes neues Stadtviertel mit Büros und Geschäften aber auch Wohnungen entstehen.

Allerdings hat man längst nicht alle Hallen der früheren "fiera" abgerissen. Nur die ganz alten Bauten des ersten Ausstellungsgeländes haben für "CityLife" Platz gemacht. Ein anderer Teil steht dagegen noch. Die Erweiterungen, mit denen sich die Messe später nach Norden ausdehnte, werden nämlich unter der Bezeichnung "Fieramilanocity" auch weiterhin für kleinere und logistisch weniger aufwendige Veranstaltungen genutzt.

|

|

| Einige hundert Meter verläuft die Strecke nicht über Asphalt sondern über gewalzte Parkwege | |

Davon können sich die Marathonis nach dem nächsten Linkschwenk überzeugen. Denn sie laufen genau auf ein Gebäude zu, dessen Dachkonstruktion doch ziemlich stark an eine darüber hinweg schwappende Welle erinnert. Unter der künstlichen Woge verbirgt sich mit "Milano Congressi" eines der größten Kongress- und Konferenzzentren in Europa, dem sich gerade, weil durch den Umzug ringsherum Flächen frei geworden sind, nun ganz neue Möglichkeiten bieten.

Später soll es sich auch einmal zu jenem Park hin öffnen, der rund um die neuen Hochhäuser geplant ist. Noch verbirgt sich der markante Bau allerdings fast überall hinter Zäunen. Und obwohl es die Marathonis mit einer Reihe von kurz aufeinander folgenden Schwenks auf der ersten Hälfte ihres achtzehnten Kilometers fast komplett umrunden, kommen sie dem "centro congressi" nicht wirklich nahe.

Einzig bei der Stelle, an der es mit den anderen noch übrig gebliebenen Messehallen verbunden ist ließe sich mit einem Blick über die Schulter ein weiterer schneller Eindruck erhaschen, denn diese wird von der Strecke unterquert. Das Durchtauchen kann dabei ohne die Überwindung zusätzlicher Höhenmeter geschehen. Während die Ausstellungsgebäude in den oberen Etagen einen zusammenhängenden Trakt bilden, schlüpfen ebenerdig gleich mehrere Straßen unter ihnen hindurch und teilen sie so in einzelne Blöcke auf.

Das lässt sich auch im Verlauf des Rennens recht gut beobachten. Schließlich orientiert sich der Marathonkurs nach dem Durchlaufen genau an dieser viele hundert Meter langen Front. Er ist dazu auf eine breite Ausfallpiste eingeschwenkt, die ihm aber nur halb gehört. Jenseits des schmalen Grünstreifens in der Mitte, rollen nämlich Autos. Selbst wenn die Laufstrecke in ganzer Länge vollständig abgesperrt und gut gesichert ist, gibt es eben doch auch eine ganze Reihe von Abschnitten, auf denen man sich die Straßen mit dem motorisierten Verkehr teilen muss.

Ab der nächsten Einmündung ist die für die Marathonis reservierte Seite des schnurgeraden Asphaltstreifens noch einmal mit Gittern und Absperrbändern in zwei Hälften getrennt. Die Vermutung, dass man an diesem Punkt später noch einmal vorbei kommen wird, ist nicht aus der Luft gegriffen. Obwohl bis dahin noch einmal so viele Kilometer zurück zu legen sind, wie man sie bisher schon in den Beinen hat, dürfte es nicht mehr allzu lange dauern, bis die Schnelleren wieder zurück kommen und auf der Gegenspur ebenfalls der Betrieb einsetzt.

|

|

| Am anderen Ende des Parco Sempione lässt sich der Arco della pace eigentlich nur erahnen… | ... die Porta Venezia sieht man dagegen auch bei der dritten Begegnung kurz vor dem Ziel aus nächster Nähe |