|

33. Kopenhagen Marathon - (20.5.12)Im Süden des Nordens |

|

|

von Ralf Klink

|

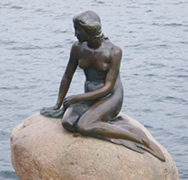

Wohl kaum eine andere Stadt hat ein Wahrzeichen mit geringeren Ausmaßen als Kopenhagen mit seiner Kleinen Meerjungfrau. Während anderswo hohe Türme, ausgedehnte Schlossanlagen, riesige Kirchen oder imposante Brücken als eindeutiges Erkennungsmerkmal herhalten müssen, beschränkt sich die dänische Metropole auf die nur etwas über einen Meter große Statue der "lille Havfrue"

Natürlich ist das keineswegs geplant und eher zufällig, es hat sich einfach so ergeben. Aber trotzdem hat es halt auch etwas durchaus Bezeichnendes. Schließlich fallen weder Dänemark noch die Dänen - wie im Übrigen ihre skandinavischen Nachbarn ebenso - durch übertriebene Großmannssucht auf. Da wird eher selten mit irgendetwas wirklich geprotzt.

Und beim allgemeinen Wettlauf nach Superlativen, beim Bestreben immer und überall das Größte, Schönste und Beste zu haben, mit dem sich andere oft gegenseitig regelrecht hochschaukeln, hält man sich meist zurück. Der seit vielen Jahren verwendete Werbespruch vom "Wonderful Copenhagen" fällt da - bei aller Berechtigung - eigentlich schon ziemlich aus dem Rahmen.

Selbst wenn in København - wie die Stadt im Dänischen eigentlich heißt - der Verkehr natürlich auch zum Teil auf mehrspurigen Straßen rollt, präsentiert es sich keineswegs wie andere große Metropolen mit breiten Avenuen und Prachtalleen. Vieles ist eher kleinstädtisch, gemütlich, malerisch, manchmal sogar regelrecht verträumt. Also genau das, was die dänische Sprache in einem einzigen Wort namens "hyggelig" ausdrücken kann. Dazu passt ein kleines, bescheidenes "Vartegn" wie die Meerjungfrau, eigentlich ideal.

Von Besucher wird sie nicht nur aufgrund ihrer geringen Größe sondern auch ihrer eher abgelegen und wenig repräsentativen Position oft kaum gefunden. Und auch das ist irgendwie eine gute Symbolik für die Stadt, die sie symbolisiert. Immerhin findet sich ja Kopenhagen in Dänemark ebenfalls in einer absoluten Randlage ganz im Osten des Landes. Gäbe es nicht noch die Insel Bornholm vor der schwedischen Küste, würde die Hauptstadt sogar den östlichsten Zipfel Dänemarks darstellen.

Dennoch ist København das absolute Zentrum des Landes. Rund ein Drittel der gut fünf Millionen Einwohner Dänemarks lebt in der Hauptstadt oder ihrem direkten Umfeld. Der Kopenhagener Hauptbahnhof und der Flughafen im Vorort Kastrup sind die jeweils wichtigsten Knoten für die entsprechenden Verkehrsmittel. Und fast alle großen Firmen haben ihren Verwaltungssitz in der Stadt am Öresund.

Die Parallelen zu den nordischen Nachbarn sind offensichtlich. Denn Stockholm im Schweden, Oslo in Norwegen, Helsinki in Finnland und auch Reykjavik in Island nehmen ja jeweils eine ähnliche Position ein. Und zwar nicht nur bezüglich ihrer Rolle als eindeutiges politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum sondern genauso im Hinblick auf ihre wenig zentrale Lage im Staatsgebiet.

|

|

|

| Ziemlich überschaubar sind Marathonmesse und Startnummernausgabe in der Sporthalle des ausrichtenden Vereins Sparta | ||

Es verwundert nicht unbedingt, dass auch die Marathonläufe in diesen Städten mit großem Abstand die jeweils teilnehmerstärksten des Landes sind. Absolute Nummer eins in Skandinavien ist dabei Stockholm, wo man seit über einem Jahrzehnt durchgehend fünfstellige Läuferzahlen präsentieren und inzwischen sogar über zwanzigtausend Meldungen entgegen nehmen kann.

Während in Deutschland bei den Marathons die Beteiligung zuletzt immer stärker weggebrochen ist und die Ausrichtung meist nur noch durch immer kürzere Nebendistanzen gesichert wird, wächst die Szene im Norden Europas weiterhin beständig an. Denn nicht nur in der schwedischen Hauptstadt zeigt die Kurve in den letzten Jahren konstant nach oben.

Auch der Kopenhagen Marathon konnte die Werte innerhalb von gerade einmal einem halben Jahrzehnt praktisch verdoppeln. Bewegte man sich lange Zeit im Bereich von vier- bis fünftausend wurden in den letzten beiden Jahren mehr als neuntausend Zieleinläufe registriert. Und zumindest bei den Anmeldungen hat man die Marke von zehntausend längst durchbrochen.

Über zwölftausend Startwillige werden inzwischen gezählt. Und ganz langsam nähert sich der Lauf von Kopenhagen damit dem bekanntermaßen bei Dänen ebenfalls ziemlich beliebten und in den letzten Jahren eher schwächelnden Hamburg Marathon an. Die Zeiten, in denen an Elbe und Alster fast genauso viele "Danskere" antraten wie in der eigenen - oft vom Wohnort allerdings weiter entfernten - Hauptstadt sind jedenfalls vorbei.

Denn zieht man die offiziell angegebenen gut zweitausend Starter aus dem Ausland ab, bleiben eben immer noch acht- bis zehntausend Dänen übrig. Das Fünf-Millionen-Völkchen kann also alleine durch die Veranstaltung in Kopenhagen relativ gesehen bereits fast doppelt so viele Marathonläufer stellen wie der einwohnermäßig um das Zwanzigfache größere Nachbar im Süden bei alle seinen Rennen insgesamt.

|

|

| Islands Bryggen, der Island-Kai auf der Insel Amager ist Start- und Zielort des Marathons von Kopenhagen | |

Dass heißt im Umkehrschluss allerdings auch, dass man neue Teilnehmer wohl immer schwerer im eigenen Land finden kann sondern auch außerhalb der dänischen Grenzen verstärkt auf Werbetour gehen muss. Neben Läufern aus den übrigen Ländern Skandinaviens hat man dabei natürlich durchaus auch den großen deutschen Markt im Auge.

Außer der obligatorischen englischen Version gibt es von der Internetseite jedenfalls auch eine komplette deutschsprachige Variante. Und diese ist keineswegs mit eher holprigen Texten versehen, über die man - wenn überhaupt - anderswo oft stolpert und die wirken, als ob jemand längst verdrängte Schulkenntnisse wieder hätte hervor kramen müssen oder gar einfach ein Übersetzungsprogramm benutzt worden wäre.

Doch andererseits ist das bei den - wie alle Skandinavier - in Fremdsprachen durchaus geübten Dänen nicht unbedingt verwunderlich. Neben meist ziemlich fließendem Englisch beherrschen viele zumindest in Grundzügen noch eine oder zwei weitere. Der Flugkapitän, der seine Ansagen auf dem Weg von Frankfurt nach Kopenhagen gleich auf drei Sprachen - neben Dänisch und Englisch auch Deutsch - macht und dabei zwar nicht völlig akzent- aber nahezu fehlerfrei erzählen kann, ist keineswegs eine absolute Ausnahmeerscheinung.

Wirklich verfangen hat das Bemühen um Gäste aus dem gar nicht so weit entfernten Nachbarland, das sich ja auch in Messeständen bei den großen deutschen Marathons und den dort verteilten deutschsprachigen Prospekten zeigt, noch nicht. Nur etwa hundertfünfzigmal taucht in der Ergebnisliste hinter den Namen als Nationalität "Tyskland" auf. Damit bewegt man sich in der gleichen Größenordnung wie das nicht einmal fünf Millionen Menschen zählende Norwegen und sogar ein wenig hinter dem kaum größeren Finnland.

Natürlich findet der Marathon von Kopenhagen mitten in der Hauptsaison statt, in der es hierzulande von Veranstaltungen nur so wimmelt. Doch gerade verglichen mit den vierstelligen Zahlen, in denen die dänischen Läufer in Berlin oder Hamburg auftauchen, ist das schon ziemlich bescheiden. Schließlich kommen selbst aus dem winzigen Island erstaunliche fünfzig Marathonis nach København.

Das stärkste Kontingent stellen allerdings wenig überraschend die Schweden. Knapp fünfhundert von ihnen werden nach dem Lauf in der Liste verzeichnet sein. Doch blickt man auf die Landkarte ist der Wert andererseits dann doch wieder erstaunlich niedrig. Schließlich ist zum Beispiel aus der Region Skåne - auf Deutsch "Schonen" - im Süden Schwedens wesentlich näher als aus Jütland, dem Festlandsteil Dänemarks.

Und spätestens seit Fertigstellung der Öresundbrücke ist Malmö, immerhin das drittgrößte städtische Zentrum von Sverige, nicht nur weniger als die Distanz eines Marathons sondern zudem kaum mehr als eine halbe Fahrstunde entfernt. Zur ein wenig nördlicher gelegenen Universitätsstadt Lund ist es auch nur unwesentlich weiter.

Die Städte und ihre Umlandgemeinden werden zum Teil schon als gemeinsame Metropolregion Öresund angesehen. Etliche tausend Menschen pendeln inzwischen jeden Tag zwischen Wohnort und Arbeitsplatz von einem Ufer des schmalen Meeresarmes zum anderen. Dennoch scheinen, wie die Zahlen zeigen, die nationalen Grenzen bei der Auswahl von Laufveranstaltungen nach wie vor von größerer Bedeutung zu sein als geographische Nähe.

Das Argument, dass man sich nicht wundern sollte, da die Informationen auf Internetseite und Prospekten doch nicht einmal in Schwedisch verfügbar sind, zieht nur sehr bedingt. Denn zum einen sind extrem gute Englischkenntnisse in Schweden nicht weniger verbreitet als in Dänemark, so dass man im Zweifelsfall auf diese Variante zurück gegriffen werden könnte.

|

|

| Das schöne Wetter macht das Umziehen unter freiem Himmel problemlos möglich … | … die bei Abgabe der Kleiderbeutel verteilten Schutzhüllen braucht man da eigentlich gar nicht |

Zum anderen kann man Standarddänisch und Standardschwedisch - "Rigsdansk"

und "Rikssvenska" genannt - eigentlich als verschiedene Dialekte einer

einzigen skandinavischen Sprache ansehen. Rund achtzig Prozent des Wortschatzes

sind zum Beispiel - wenn auch zum Teil etwas anders geschrieben, was sich alleine

schon durch die dänischen Buchstaben "æ" und "ø"

ergibt, die in Schweden "ä" und "ö" entsprechen

- praktisch identisch.

Und in der gesprochenen Variante sind klare Trennlinien zwischen den beiden - sowie auch dem Norwegischen -nicht zu definieren. Benachbarte Mundarten gehen ungeachtet der politischen Grenzen fließend ineinander über. Wo diese genau verlaufen, hat wie in den meisten Fällen eher mit den Zufällen der Geschichte zu tun als mit echten Unterschieden. Manchmal sind Dialekte im eigenen Land sprachlich viel weiter vom eigenen entfernt als die beim Nachbarn mit der etwas andersfarbenen Kreuzfahne.

Gerade das Schonische hat viele Eigenheiten, die man auf der Westseite des Öresundes ebenfalls finden kann, und wird - zumal Skåne für viele Jahrhunderte zum einst wesentlich größeren dänischen Königreich gehörte - oft eher unter der Kategorie "Ostdänisch" als unter "Südschwedisch" eingeordnet.

|

|

| Schon nach wenigen hundert Metern endet die Startgerade an der Langebro, die erst unter- und dann überquert wird | |

Wenn sich alle Seiten ein bisschen bemühen, langsam, klar und deutlich zu sprechen, ist die Verständigung zwischen Dänen, Schweden und Norwegern jedenfalls relativ problemlos möglich. Und so bekommt, wer im Marathonfeld genau aufpasst, durchaus die eine oder andere Unterhaltung zwischen Läufern aus unterschiedlichen skandinavischen Staaten mit, die eindeutig nicht in Englisch abläuft.

Man muss sich dabei nicht einmal in der nordischen Geographie gut auskennen, um gegebenenfalls Vereinstrikots zuzuordnen. Die Herkunft der jeweiligen Sportler kann man vielmehr relativ einfach mit einem Blick auf die Startnummer feststellen. Denn nicht nur der Vorname ist dort - wie bei größeren Veranstaltungen international längst üblich - vermerkt, daneben ist auch die jeweilige Landesflagge aufgedruckt.

Für ganz kleines Geld bekommt man diese Nummer in Kopenhagen nicht unbedingt.

Sechshundert dänische Kronen - umgerechnet etwa achtzig Euro - sind für

die Voranmeldung zu berappen. Immerhin gehört zu den darin enthaltenen

Gegenleistungen neben der gewohnten Medaille im Ziel auch noch ein Funktions-T-Shirt,

das man bereits vor dem Rennen zusammen mit der Startnummer ausgehändigt

bekommt.

Ab Donnerstag vor dem Rennen kann man beides abholen. Doch nicht etwa in einem Messegelände oder ähnlichem, wie es bei Veranstaltungen vergleichbarer Größenordnung meist der Fall ist. Auch Ort und Aufmachung der Marathon-Expo passen ein wenig zum eher unauffälligen Wahrzeichen der Stadt. "Sparta-Hallen" heißt nämlich die Ausgabestelle und dabei handelt es sich um die zwar renovierte, aber doch schon etwas in die Jahre gekommene Sporthalle des ausrichtenden Clubs Sparta Atletik og Motion.

|

|

| Eine nicht allzu steile Rampe führt hinauf zur Brücke … | … hinter der sehenswerte Backsteinhäuser die Marathonis in Empfang nehmen |

Weiterhin wird der seit 1980 jährlich ausgetragene Marathon der dänischen Hauptstadt nämlich von einem Sportverein und nicht etwa von einer Veranstaltungsagentur organisiert. Allerdings ist Sparta einer der größten Vereine im Land und hat eine Bandbreite, die von unzähligen dänischen Meistern in der Leichtathletik bis zu reinen Hobbysportlern reicht. Trotz starker Einbindung des Clubs in die Organisation sind dann auch mehr als dreihundert Sparta-Läufer auf der Strecke.

Noch mehrere andere größere Rennen richtet Sparta im Jahresverlauf aus. Unter anderem einen Halbmarathon im Herbst und einen Frauenlauf hat man im Programm. Ein wenig stellt der Club also das dänische Gegenstück zum SCC Berlin dar, der in der deutschen Hauptstadt mit Marathon, Halbmarathon sowie einigen weiteren Wettbewerben über kürzere Distanzen für volle Terminkalender sorgt.

Die Kopenhagener Marathonmesse fällt jedenfalls deutlich kleiner aus als bei hiesigen Veranstaltungen dieser Kategorie. Zwei Gänge, einer für den Hin- und einer für den Rückweg mit einigen Verkaufs- und Informationsständen sind alles. Dass dort gleich mehrere deutsche Marathons vertreten sind, zeigt das große Interesse, das man an dänischen Läufern hat. Und ebenso belegt es auch das massive Ungleichgewicht bei den gegenseitigen Besucherzahlen.

Die wenigen Tische der Startnummernausgabe, die am Längsende der Halle aufgebaut sind, lassen kaum darauf schließen, dass sonntags selbst unter Abzug der üblichen Nichtantrittsquote eine fünfstellige Zahl von Aktiven auf der Strecke sein wird. Der Marathon von Kopenhagen hat in vielem - und das ist durchaus positiv zu verstehen - noch ein wenig den Charme einer kleinen Vereinsveranstaltung und ist - ohne dass es echte organisatorische Mängel geben würde - weit von der kühlen Geschäftsmäßigkeit der ganz großen Läufe entfernt.

|

|

|

| Die Passage am Rathaus und Rådhuspladsen bilden nach nicht einmal zwei Kilometern den ersten Höhepunkt einer Stadtbesichtigungstour im Laufschritt | ||

Die "Spartahal" - das "en" ist der in skandinavische Sprachen hinten angehängte bestimmte Artikel, der streng genommen natürlich weggelassen werden muss, wenn man das Wort in einem deutschen Text verwendet - liegt zwar nicht völlig abseits, ist allerdings dennoch drei bis vier Kilometer von Zentrum entfernt im Stadtteil Østerbro. Auf manchen Karten mit etwas zu kleinem Ausschnitt ist sie deshalb nicht einmal mehr verzeichnet.

Ein kleiner Spaziergang ist also fällig, wenn man sich im Busnetz der dänischen Hauptstadt nicht auskennt. Selbst der nächstgelegene Bahnhof der Kopenhagener S-Bahn ist schließlich in einer Distanz von rund zwei Kilometer zur Halle zu finden. Wie ein Ring legen sich die zum Teil unterirdisch verlaufenden Gleise der "S-tog"-Kernstrecke um den Stadtkern, um weiter südlich und nördlich dann in verschiedene Vororte aufzufädeln. Für den innerstädtischen Verkehr ist sie mit gerade einmal vier Stationen im eigentlichen Zentrum ohnehin nur bedingt geeignet.

Eine als Ergänzung gedachte U-Bahn ist dagegen gerade erst im Entstehen. Nur zwei der bisher geplanten vier Linien sind schon fertig gestellt, die gerade einmal drei verschieden Streckenäste bedienen, unter anderem allerdings auch den von der Innenstadt zum Flughafen. Sie verkehrt übrigens ohne Lokführer über eine automatische Steuerung. Von den dichten Metro-Netzen großer Metropolen wie Paris, London, Madrid oder Berlin ist man in København jedenfalls noch weit entfernt.

Doch ist dies angesichts der eher geringen Ausmaße des eigentlichen Stadtzentrums zumindest aus touristischem Blickwinkel auch gar nicht nötig. Kopenhagen ist eine Stadt, die man problemlos zu Fuß erkunden kann. Nahezu alle Sehenswürdigkeiten liegen innerhalb des nur wenige Quadratkilometer umschließenden früheren Befestigungsringes, über den Kopenhagen erst im neunzehnten Jahrhundert hinaus wuchs.

Meist sind es nur wenige Schritte von einer zur nächsten. Und dazwischen trifft man zudem immer wieder auf jene schon erwähnten hyggeligen Häuschen und Plätzchen, die man in einer großen Metropole nicht unbedingt erwarten würde. Es ist manchmal viel komplizierter, einen Weg durch die Straßen und Gassen zu finden, bei dem man möglichst wenig verpasst.

|

|

| Über Vester und Nørre Voldgate gelangt man zur Kaserne der königlichen Leibgarde, wo deren Musikkorps die Marathonis empfängt | |

Während man bei den deutschen Veranstaltungen vergleichbarer Größe in Frankfurt und Hamburg auf kurze Wege setzt - am Main ist seit dem Neustart vor einem Vierteljahrhundert das Messegelände Dreh- und Angelpunkt und auch in der Hansestadt wird man nach einem wohl eher notgedrungenen als freiwilligen Intermezzo auf dem Heiliggeistfeld wieder zur Messe zurück kehren - liegen die Startnummernausgabe und das Start- und Ziel-Gelände beim Marathon von Kopenhagen weit auseinander.

Die Sparta-Halle, die von Donnerstag bis Samstag die Läufer anzieht, befindet sich nämlich im Nordwesten des Zentrums. Am Sonntagmorgen dagegen strömen auffällig viele Menschen in Sportbekleidung genau auf der anderen Seite der Innenstadt. Denn das Rennen beginnt und endet im südöstlich von dieser gelegenen Viertel Islands Brygge.

Im ewigen Veranstalter-Zwiespalt zwischen möglichst guter Logistik und einem repräsentativen Zieleinlauf, hat man sich in der dänischen Hauptstadt dann doch eher für die Logistik entschieden. Und der "Islandkai" - denn die Bezeichnung hat weder etwas mit dem englischen "island" für Insel noch der ziemlich ähnlich klingenden deutschen "Brücke" zu tun, die entsprechenden dänischen Begriffe wären "ø" oder "holm" sowie "bro" - bietet für die benötigten Aufbauten ausreichend Raum.

Dort wo einst Schiffe aus dem früher zum Königreich Dänemark gehörenden Island anlegten, erstreckt sich nämlich heute ein zwar schmaler aber lang gezogener Uferpark. Und in diesem ist eine kleine Zeltstadt für den Marathon entstanden. Auf einem freien Platz gegenüber hat man sogar eine kleine Tribüne errichtet, von der man den Zieleinlauf verfolgen kann.

|

|

|

| Rosenborg Slot, das vielleicht schönste der Kopenhagener Schlösser, wird nach etwa drei Kilometern gestreift | Nur wenige Schritte später passiert man das Kunstmuseum | |

Im eher gedrängten Zentrum ließen sich entsprechend große Freiflächen für die wachsenden Teilnehmermassen inzwischen dagegen nur noch schwer finden. Und die Tatsache, dass die ebenfalls Islands Brygge heißende Uferstraße nicht gerade zu den Hauptverkehrsachsen der Stadt gehört, man also mit den Arbeiten und Ansperrungen frühzeitig beginnen kann, hat die vor einigen Jahren getroffene Entscheidung für den Umzug zu diesen Startort sicher erleichtert.

Ganz so schlecht gewählt ist der Platz allerdings auch aus optischen Gesichtspunkten nicht. Denn selbst wenn direkt hinter dem Ziel nur Wohngebäude mit der überall in der Stadt anzutreffenden Backsteinarchitektur aufragen, geht der Blick in die andere Richtung über das Wasser, wo am gegenüber liegenden Ufer ein Stück entfernt die Türme der Kirchen und Schlösser des Stadtzentrums aufragen.

Was dabei im ersten Moment aussieht wie ein Fluss, ist in Wahrheit ein schmaler Sund, der die größte dänische Insel Sjælland von der vorgelagerten Amager trennt, auf der sich die Marathonis nun zum Start versammeln. Diese gehört zwar bezüglich ihrer Fläche nicht unbedingt zu den wichtigsten Inseln des Landes, doch liegt sie als Teil der dicht besiedelten Hauptstadtregion bevölkerungsmäßig schon auf Rang vier der Liste.

Es ist längst hell, als sich die Uferzone langsam füllt. Das liegt nicht nur an der für Ende Mai schon relativ späten Startzeit von 9:30 sondern auch daran, dass die Tage während des Sommerhalbjahrs immer länger werden, je weiter man nach Norden kommt. In Kopenhagen jedenfalls dauert der Wettkampftag zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang beinahe siebzehn Stunden. Nimmt man die Dämmerung noch hinzu, bleibt der Nacht nicht mehr viel Zeit, sich auszubreiten.

Und nach den eher trüben und sogar leicht verregneten Samstagmorgen soll es am Sonntag trocken und fast schon frühsommerlich warm werden. Temperaturen deutlich über der Zwanzig-Grad-Marke sind von den Meteorologen angekündigt. Den Organisatoren des Marathons kann das nur recht sein.

Denn ausreichend Zelte, in die sich zehntausend Sportler bei Dauerregen flüchten könnten, gibt es am Islands Brygge nicht. Nur für die abzugebenden Kleiderbeutel gibt es Überdachungen. Das Umziehen vor und nach dem Lauf muss dagegen weitgehend im Freien erfolgen. Und Duschen sind überhaupt keine vorgesehen. Doch ist dieses - im deutschsprachigen Raum meist als völlig unverzichtbar angesehene - Angebot international eigentlich auch nicht üblich.

Getrennte, nach Leistung gestaffelte Startblöcke sind ebenfalls nicht vorgesehen. Einzig bunte Luftballons am Rande des Aufstellungsraumes zeigen die ungefähren Zielzeiten an. Alle sind angehalten, sich entsprechend ihrer läuferischen Fähigkeiten die richtigen Bereiche einzusortieren. Es hat vermutlich nicht nur mit der Chipzeitmessung sondern auch viel mit der skandinavischen Mentalität zu tun, dass dies ziemlich reibungslos funktioniert.

Ähnlich verhält es sich auch mit der Rückgabe der zusammen mit der Startnummer an jeden Teilnehmer ausgegebenen Chips, bei denen es sich nicht um flache Plättchen und nicht um das bekannte ChampionChip-System handelt. Denn im Bereich zwischen den Gepäckzelten sind nach dem Lauf große Mülltonnen aufgestellt, in die man sie einfach hinein werfen soll. Sie füllen sich ziemlich schnell. Und praktisch nichts außer den Chips landet tatsächlich darin. Man kann sich durchaus fragen, ob das anderswo genauso möglich wäre.

Die Durchsagen vor dem Start sind nahezu alle zweisprachig, neben Dänisch wird alles auch auf Englisch durchgegeben. Denn obwohl es mit ein bisschen Übung und Phantasie meist gar nicht so schwer ist, einfache dänische Texte zu lesen, stellt es sich das Verständnis der gesprochenen Sprache schon deutlich schwerer dar.

Selbst ihre skandinavischen Nachbarn werfen den Dänen gerne einmal vor zu "knödeln", zu reden, als hätten sie eine heiße Kartoffel im Mund, und dadurch manchmal ziemlich schwer zu verstehen zu sein. Immer wieder werden dabei auch einmal Silben verschluckt. So hört sich "Amager" dann auch viel eher wie "Arma'r" an. Zusammen mit der in der Regel deutlich angehobenen Stimme, die gelegentlich fast etwas von Falsett hat, sind Dänen dadurch umgekehrt aber auch relativ leicht zu erkennen.

Doch sogar den Namen ihrer eigenen Hauptstadt haben sie mit der Zeit deutlich verkürzt. Denn ursprünglich wurde die Stadt im Mittelalter "Køpmannæhafn" - was übersetzt "Hafen der Kaufleute" bedeutet - genannt. Von nur wenigen europäischen Metropolen dürften allerdings überhaupt so viele verschiedene Namensformen im Umlauf sein. Denn nur die Norwegen, die allerdings auch viele Jahrhunderte unter der Herrschaft des dänischen Königs standen, nennen sie ebenfalls "København".

|

|

| Die Schleife am Stadion vorbei endet nach gut zwei Kilometern wieder am zuvor schon einmal passierten Platz Trianglen | |

Auch wenn es optisch schon ziemlich weiter entfernt wirkt, ist auch das schwedische "Köpenhamn" eigentlich noch recht dicht am Original. Schon wesentlich früher scheinen dagegen neben dem deutschen "Kopenhagen" auch das englische "Copenhagen", das italienische "Copenaghen", das portugiesische "Copenhaga" sowie "Copenhague", das man im Französischen und Spanischen benutzt, entstanden zu sein.

Die Laufveranstaltung wird übrigens auch im eigenen Land unter der international verständlichen Bezeichnung "Copenhagen Marathon" beworben. Man stelle sich einmal vor, in Deutschland würden Prospekte für den "Cologne Marathon" oder den "Munich Marathon" verteilt, wohlgemerkt deutschsprachige Prospekte. Sogar "Maraton" wäre im Dänischen - wie auch im Schwedischen oder Norwegischen - ja im Normalfall ohne "h" geschrieben worden.

Mit dem Startschuss beginnt im Mittel- und Hinterfeld das Rennen noch lange nicht. Auf der ohnehin nicht wirklich breiten Straße sind der Startbogen und der dahinter abgesperrte Bereich noch einmal ein zusätzlicher Engpass. Weit über zehn Minuten dauert es bis auch die Letzten die Linie überquert haben. Doch vielleicht ist genau dies sogar beabsichtigt. Denn dadurch kann man relativ schnell ziemlich frei laufen.

Nur einige hundert Meter lang ist die Startgerade. Sie endet unter der Langebro, die eine der Verbindungen zwischen Sjælland und Amager herstellt. Direkt hinter der Brücke schwenkt die Laufstrecke nämlich nach rechts auf die Zufahrtsrampe hinauf, um wenig später nach einer Einhundertachtzig-Grad-Kehre zur Überquerung des kleinen Meeresarmes anzusetzen.

|

|

| Gleich zweimal bei Kilometer 10 und Kilometer 35 führt die Strecke entlang der Kopenhagener Seen, einer Reihe von Staubecken am Rande des Stadtzentrums | |

Bis auf den Schlussspurt, für den man wieder zum Islandkai zurück kehren wird, spielt sich der Rest des Rennens auf dessen westlicher Seite ab. Seeland, wie die dänische Hauptinsel - nur in lautmalerischer Übertragung, und nicht etwa in echter Übersetzung - auf Deutsch heißt, ist bereits nach weniger mehr als einem Kilometer erreicht. Entgegen ihres Namens hat die Langebro nämlich nicht einmal dreihundert Meter Wasser zu überwinden. Nur weil ihre nördliche Nachbarin Knippelsbro noch deutlich kürzer geraten ist, heißt sie so.

Nicht die komplette Breite der Brücke gehört den Läufern. Nur die stadteinwärts führenden Spuren sind für sie gesperrt. Gegenüber fließt der Verkehr ganz normal hinüber nach Amager. Noch an einigen anderen Stellen der Strecke kommt man mit Autos in Kontakt, schließlich lässt sich eine Großstadt wie Kopenhagen nicht vollkommen abriegeln. Allerdings sind diese Punkte dann hervorragend abgesichert.

Jenseits der Brücke übernehmen für einen kurzen Moment wieder mehrstöckige Backsteinhäuser mit zum Teil ziemlich verschnörkelten Giebelformen die Begleitung der Marathonis. Die alleine wären schon durchaus sehenswert. Doch wenig später geht es tatsächlich Schlag auf Schlag bei einer im Laufschritt absolvierten Stadtbesichtigung.

|

|

|

| Nach der Überquerung des Seengürtels ist der Sankt Hans Torv (rechts) mit der St. Johannes Kirke (mitte) einer der Zuschauerschwerpunkte der Strecke erreicht | ||

Links taucht jenseits des rollenden Verkehr die Kuppel der Ny Carlsberg Glyptotek auf, ein ursprünglich von der Brauerdynastie gleichen Namens errichtetes Museum, in dem antike Skulpturen aus Ägypten, Griechenland und dem römischen Reich sowie impressionistische Gemälde - unter anderem von Claude Monet, Édouard Manet, Edgar Degas und Paul Gaugin - gezeigt werden.

Praktisch direkt dahinter schließt sich dann als Kontrastprogramm zur großen Kultur der Vergnügungspark Tivoli an, der mit einer bis ins Jahr 1843 zurück reichenden Geschichte zu den mit Abstand ältesten Vertretern seiner Zunft gehört. Zwar gibt es dort auch einige Achterbahnen und Fahrgeschäfte wie zum Beispiel ein riesiges Kettenkarussell. Doch auf einen engen Raum im Stadtzentrum begrenzt, kann man im Hinblick auf immer schnellere, höhere und spektakulärere Sensationen gegenüber der Konkurrenz auf der grünen Wiese natürlich nicht mithalten.

Aber sein Name und seine Tradition machen einen Besuch des Tivoli auch weiterhin zu einem festen Programmpunkt eines Aufenthaltes in Kopenhagen. Und so gehört er mit mehreren Millionen Gästen im Jahr auch weiterhin zu den größten touristischen Attraktionen, die Dänemark zu bieten hat.

Gegenüber des Tivoli - also auf der für die Läufer reservierten Seite der Straße - sitzt zwischen in voller Blüte stehenden Blumenbeeten in Überlebensgröße ein hagerer älterer Herr mit Zylinder. Den vielleicht bekanntesten dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen zeigt dieses Denkmal. Und auch die Straße auf der man gerade unterwegs ist, hat man nach ihm benannt. "H. C. Andersen Boulevard" heißt sie nämlich.

|

|

| Eine weitere Brücke über die Staubecken bringt die Marathonis zurück in den eigentlichen Stadtkern | |

Er ist der geistige Vater der kleinen Meerjungfrau, die zwischen den Welten der Nixen und der Menschen hin und her gerissen ist. Andere bekannte Geschichten wie "Das hässliche Entlein", "Die Prinzessin auf der Erbse" oder "Des Kaisers neue Kleider" stammen ebenfalls aus seiner Feder. Obwohl Andersen zudem Romane, Theaterstücke und Gedichte verfasste, ist er deshalb heutzutage hauptsächlich als Märchenerzähler berühmt.

Neben Kopenhagen, wo Andersen die meiste Zeit seines Lebens verbrachte, erhebt allerdings auch die Stadt Odense Anspruch auf den Dichter. Schließlich wurde er dort geboren. Und der zweitgrößte dänische Lauf über die Distanz von zweiundvierzig Kilometern in eben jenem Odense auf der Insel Fünen firmiert deshalb unter dem Namen "H.C. Andersen Marathon".

Hinter der Statue ragt ein mehr als hundert Meter hoher Turm über einem den kompletten Straßenblock einnehmenden Gebäudekomplex auf. Bei dem wie die meisten Häuser der Stadt aus roten Backsteinen errichteten, mit etlichen Giebeln und Erkern, die ihm ein wenig von seiner sonst wohl ziemlich erdrückenden Wucht nehmen, verzierten Bau handelt es sich um das Rathaus von Kopenhagen.

Und wenig überraschend heißt der vor seiner Hauptfront liegende Platz, den die Läufer als nächstes passieren, dann auch "Rådhuspladsen". Unter anderem findet man dort das "Politikens Hus", in dem der Verlag der Zeitung "Politiken" - einer der wichtigsten Sponsoren des Marathons - seinen Hauptsitz hat. Leicht zu erkennen ist es an dem riesigen Leuchtreklameschriftzug auf dem Dach. Aber auch bei den meisten anderen Häusern, die den Rathausplatz umgeben, sind solche angebracht. Und deshalb gilt dieser auch als der hellste in ganz Dänemark.

|

|

|

| Am alten Hauptgebäude der Universität vorbei führt der Kurs mitten durchs historische Zentrum | ||

Noch zwei weitere Türme sind dort zu sehen. Der eine gehört zum Jugendstilbau des Hotel Palace, der andere zum früheren Hotel Bristol. Zwischen beiden beginnt "Strøget" - übersetzt "der Strich" - eine rund einen Kilometer lange Fußgängerzone, die sich quer durch die gesamte Altstadt zieht und zudem die älteste in ganz Europa ist.

Als der aus mehreren einzelnen Gassen bestehende Straßenzug vor genau fünfzig Jahren von der Kopenhagener Stadtverwaltung zum autofreien Gebiet erklärt wurde, schüttelte man anderenorts noch den Kopf über diese seltsame Idee der Dänen. Inzwischen kommt jedoch praktisch keine Stadt mehr ohne sie aus.

Hinter dem Rathausplatz wechselt der Kurs mit zwei schnellen Schlenkern vom Andersen Boulevard auf die parallel verlaufende Vester Voldgate hinüber, die jedoch schon an der nächsten Ecke ihren Namen in "Nørre Voldgate" ändert. Die "westliche" und die "nördliche Wallstraße" erinnern an die ehemalige Stadtbefestigungsanlagen, die sich ungefähr dort befanden, wo heute ihr Asphalt ist. Etwas später wird die Straße dann auch noch "Øster Voldgate" heißen.

Doch ein wenig verwirrend sind die Bezeichnungen schon. Denn so ganz stimmen sie nicht mit den Himmelsrichtungen überein. Die Vester Voldgate verläuft selbst bei wohlwollender Betrachtung nämlich maximal im Südwesten, die Nørre Voldgate im Nordwesten der Innenstadt. Spätestens mit der Øster Voldgate, die diese dann fast in direkter Linie fortsetzt, stimmt überhaupt nichts mehr. Der "Ostwall" verteidigte die Stadt im Nordwesten.

|

|

|

| Die klassizistische Kathedrale, der Gammel- und der Nytorv - der alte und der neue Markt - sind die nächsten Sehenswürdigkeiten an der Strecke | ||

Auch die beiden Stadtteile Nørrebro und Østerbro, die nach den Brücken benannt sind, die zum jeweiligen Tor führten, liegen westlich und nordwestlich des Zentrums. Genauso verhält es sich auch mit den S-Bahnhöfen Nørreport und Østerport, die ungefähr an diesen früheren Stadteingängen zu finden sind. Das Viertel Vesterbro muss man dagegen eher im Süden der "Indre By" - wie "Innenstadt" auf Dänisch heißt - suchen.

Doch unabhängig vom geographischen Verwirrspiel, wird der Marathonkurs für die nächsten beiden Kilometer dem früheren Verteidigungsring folgen. Ziemlich genau in der Mitte dieses Abschnittes stößt er dabei auf die Kaserne der königlichen Leibgarde. Ohne genaue Kenntnisse des Kopenhagener Stadtplans würde man dies dem lang gestreckten und eher unscheinbaren Bau vielleicht nicht unbedingt ansehen. Aber das Gardemusikkorps, das in voller Uniform für die Marathonis aufspielt, macht das Erkennen dann doch ziemlich leicht.

"Den Kongelige Livgarde" erinnert dabei stark an ihr britisches Gegenstück. Schließlich tragen auch die dänischen Gardisten hohe Bärenfellmützen. Allerdings ist die normale Uniform, mit der die Soldaten vor den königlichen Schlössern Wache schieben, nicht rot sondern dunkelblau. Für ganz besondere Anlässe wie zum Beispiel dem Geburtstag gibt es aber dann doch auch einen roten Rock.

Direkt hinter der Livgardens Kaserne kann man über eine Mauer hinweg einen kurze Blick auf die Türme von Rosenborg Slot erhaschen, das vielleicht - bekanntlich sind die Geschmäcker ja verschieden - das schönste, ganz sicher aber das unverwechselbarste Schloss in Kopenhagen ist. Jeden Moment erwartet man an diesem Märchenschlösschen, einer von Hans Christian Andersens Figuren zu begegnen.

|

|

|

| Über den zuschauergesäumten Doppelplatz Gammeltorv / Nytorv erreicht … | .... man wenig später den Slotsholmskanal | |

Anfang des siebzehnten Jahrhunderts im Stil der sogenannten "nordischen Renaissance", die sich in ihrer Verspieltheit durchaus von ihrem italienischen Namensvetter unterscheidet, aus Backsteinen errichtet, diente es den dänischen Monarchen eine Zeit lang als Frühjahr- und Herbstresidenz. Inzwischen ist es ein Museum, in dem man unter anderem die Kronjuwelen besichtigen kann.

Der umliegende Schlossgarten ist ohnehin für die Öffentlichkeit frei zugänglich und zählt zu den beliebtesten Parks der ziemlich grünen Stadt Kopenhagen. Auch gegenüber erstreckt sich eine Anlage, deren eine Ecke jedoch vollständig vom "Statens Museum for Kunst" eingenommen wird. Das nationale Kunstmuseum, in dem man die Werke vieler bekannter Maler von Tizian, Rembrand und Rubens bis hin zu Matisse, Nolde und Picasso besichtigen kann.

Ebenfalls zum Standardprogramm einer Stadtrundfahrt gehört das kurz darauf passierte Viertel Nyboder, das als eine der ersten Reihenhaussiedlungen in Europa gilt. Um den Seeleuten der dänischen Marine und ihren Familien Wohnungen zur Verfügung zu stellen, wurden die Gebäude in der Zeit des dreißigjährigen Krieges errichtet. Die spezielle gelbe Farbe, in der sie gestrichen sind, wird inzwischen manchmal sogar als "Nyboder gelb" bezeichnet.

|

|

|

| In der Straße Gammel Strand reihen sich Häuser aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert entlang der alten Küstenlinie | Beim Unterqueren der Knippelsbro herrscht kurzzeitig Gegenverkehr | |

Hinter dem historischen Seemannsviertel überquert die Strecke die S-Bahn-Gleise am Bahnhof Østerport und erreicht damit langsam den Stadtteil Østerbro, der zwar durchaus ebenfalls ansehnlich ist, aber halt trotzdem beileibe keine solche Dichte von touristischen Anlaufpunkten besitzt wie die soeben hinter sich gelassene Innenstadt.

Noch ein ganzes Stück vor Kilometer fünf wird die erste Verpflegungsstelle erreicht. Insgesamt zehn von ihnen werden den Marathonis unterwegs begegnen. Da größere Teile der Strecke mehrfach gelaufen werden, kann man dabei trotzdem mit gerade einmal sechs Ständen auskommen. An die vom Verband vorgegebenen Regeln, die eigentlich einen exakten Fünf-Kilometer-Rhythmus vorschreiben, hält man sich damit allerdings nicht.

Doch in die Gefahr, dass deswegen eventuell ein gerade erzielter internationaler Rekord nicht anerkannt werden könnte, dürfte man in Kopenhagen kaum kommen. Schließlich verzichtet man in der dänischen Hauptstadt auf das Einladen afrikanischer Spitzenläufer, die ja bekanntlich das Maß vorgeben. Die üblichen Siegerzeiten liegen deshalb in der Regel über der Marke 2:20 bei den Männern und zwischen 2:40 und 2:50 bei den Frauen.

Bis zur besten beim Kopenhagen Marathon gelaufenen Zeit muss man bis ins Jahr 1987 zurückblättern, als der Däne Svend Erik Kristensen eine 2:14:16 hinlegte. Wesentlich jünger ist der Rekord im Damenbereich. Erst 2010 lief die in Südafrika geborene, nun aber mit einem amerikanische Pass ausgestattet Colleen de Reuck im Alter von sechsundvierzig Jahren mit 2:30:51 ins Ziel und war damit fünf Minuten schneller als die bis dahin gültige Bestmarke.

|

|

| Während man den Slotsholmskanal überläuft kann man schon einmal eine kurzen Blick auf die alte Börse und Schloss Christiansborg erhaschen, wenig später hat man beide dann direkt vor sich | |

Gut zwei Kilometer ist der Dreiviertelkreis lang, den man durch verschiedene Wohnstraßen schlägt. Dann ist man am wegen seiner Form "Trianglen" genannten Platz angelangt, an dem sich unweit der Startnummernausgabe in der Spartahalle ein halbes Dutzend Straßen treffen. Und bis auf eine werden alle von ihnen während es Marathons mindestens einmal belaufen.

Wer sich als Zuschauer möglichst wenig bewegen und trotzdem möglichst viel vom Rennen mitbekommen will, ist an dieser Stelle genau richtig. Doch mit seinen vielen Ecken, Schlenkern und Schleifen, die selbst mit kleinem Bewegungsradius viele verschiedene Streckenpunkte erreichbar machen, ist der Marathonkurs von Kopenhagen auch ansonsten ausgesprochen publikumsfreundlich konzipiert.

Bei Kilometer sieben kommt "Parken" ins Blickfeld. "Der Park" ist jedoch in diesem Fall keine weitere Grünanalage sondern ein Stadion. Mit fast vierzigtausend Zuschauerplätzen ist die Heimspielstätte des FC Kopenhagen die größte Sportarena im Land. Auch die Nationalmannschaft trägt ihre Begegnungen deshalb zumeist in ihr aus.

Nachdem der FC København, dessen Löwenwappen man im Stadtbild immer wieder einmal begegnet, zuletzt dreimal in Folge die dänische Meisterschaft gewinnen konnte, wird er diesmal allerdings leer ausgehen. Wenige Tage nach dem Marathon wird sich ausgerechnet der FC Nordsjælland, zu dem sich mehrere kleine Vereine aus dem Kopenhagener Umland zusammen geschlossen haben, den Titel sichern.

Wenige Schritte später, nachdem man die zweite Versorgungsstelle passiert hat, an der es diesmal neben Wasser und Elektrolytgetränken auch Orangen und Bananen gibt - ein Wechsel, der sich auch in der Folge fortsetzen wird - verschwindet der Marathonkurs dann aber tatsächlich für einige Zeit im Grünen. "Fælledparken" heißt diese Anlage, die man anfangs durchquert und anschließend umrundet. Denn eigentlich besteht die gesamte Schleife, die nach etwa zweieinhalb Kilometern wieder zurück zur "Triangel" führt, nur aus einem großen Bogen um diesen Park.

Wer sich die Schilder, die am Verpflegungsstand die einzelnen Tische kennzeichnen, einmal genauer ansieht, wird übrigens feststellen, dass diese nicht in Dänisch sondern auf Englisch beschriftet sind. Statt "Frugt" und "Vand" ist dort nämlich "Fruit" und "Water" zu lesen. Ein Service für die ausländischen Gäste, der die Einheimischen nicht wirklich auf Probleme stoßen lässt. Beim Elektrolytgetränk ist die Sprache bei der Beschilderung allerdings vollkommen egal. Das wird nämlich mit dem Produktnamen angezeigt.

Die zweite Passage des dreieckigen Platzes führt die Läufer wenig später zu den - vielleicht ein bisschen zu vielversprechend "Kopenhagener Seen" genannten - fünf viereckigen Staubecken, die aufgereiht in einer Kette die Westseite der Innenstadt in leichtem Bogen umgeben. Denn selbst wenn sie auf der Karte eine ziemlich markante Rolle einnehmen, ist keines von ihnen breiter als zweihundert Meter.

|

|

| Mitten durch den Schlosshof verläuft der Marathonkurs, und damit direkt am Sitz des dänischen Parlaments vorbei | |

Die baumgesäumten Seen - auf Dänisch "Søerne" - sind selbstverständlich eine der bevorzugten Trainingsgebieten der Kopenhagener Läufer. Doch auch sonst finden sich im fußgängerfreundlichen Kopenhagen sogar in Zentrumsnähe viele weitgehend kreuzungsfreie Streckenvarianten. Einige davon wird man davon während des Marathons sogar noch kennen lernen. Das nördlichste der fünf Becken wird allerdings dann doch auf der gesperrten Uferstraße und nicht auf dem ein wenig tiefer gelegenen Spazierweg umlaufen.

Ungefähr auf Hälfte dieses Abschnittes piepen bei Kilometer zehn die Zwischenzeitenmatten. Große blaue Tafeln kündigen jede einzelne dieser Marken weithin sichtbar an. "Her kommer løberne forbi på søndag" - also etwa "hier kommen am Sonntag die Läufer vorbei" - ist auf ihnen zu lesen, denn sie sind schon in den Tagen vor dem Marathon im Stadtbild zu entdecken.

Dass diese Schilder - ein nicht weiter befestigtes, klappbares Metallgestell - allerdings nicht nur frühzeitig aufgestellt sind, sondern auch tatsächlich am richtigen Platz stehen bleiben, ist durchaus einmal eine Erwähnung wert. Höchstwahrscheinlich wäre das nicht überall so. So mancher vermeintliche Scherzbold hätte wohl auch hierzulande der Versuchung nicht widerstehen könne. In Skandinavien scheint das allerdings kein Problem zu sein.

Schon mit der nächsten Brücke geht es wieder hinüber in das Gebiet westlich der Seen. Die Straße, von der man nun zwei Spuren beläuft, während auf den anderen wieder Autos rollen, ist die Grenze von Østerbro. Mit dem - von der Polizei gut gesicherten - Wechseln von ihrer rechten auf die linke Seite sind die Marathonis deswegen auch in Nørrebro gelandet, dem kleinsten der zehn Kopenhagener Stadtteile.

|

|

|

| Über die Prinsens Bro wird die Schlossinsel wieder verlassen | ||

Und nach dem Abbiegen in die nächste größere Querstraße hat man ziemlich schnell auch dessen zentralen Platz erreicht, den Sankt Hans Torv. Dort zu Fuße der Sankt Johannes Kirke, die ihm den Namen gegeben hat - von der Vorliebe zu Verkürzungen war ja schon die Rede - ist ein weiterer jener Zuschauerschwerpunkte, die sich in Kopenhagen meistens an größeren Plätzen gebildet haben. Für einen Moment ist echtes Spalierlaufen angesagt.

Zwar kann die dänische Hauptstadt bezüglich des Publikumszuspruches nicht ganz mit Hamburg oder Berlin, mit London oder gar mit dem ältesten und wohl zuschauerstärksten Marathon in Boston - der angebliche Marktführer aus New York wird auch aufgrund des eigenen guten Marketings diesbezüglich meist überschätzt - mithalten. Doch läuft man eben bei weitem nicht beinahe unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch ihre Straßen, wie man es bei vielen Läufen in anderen Metropolen erleben kann.

Selbst wenn es aufgrund der doppelt absolvierten Teile und der vielfältigen Möglichkeiten, mehrere Streckenpunkte kurz hintereinander aufzusuchen, ein wenig schwer zu schätzen ist, dürften es bei realistischer Betrachtung wohl dennoch einige zehntausend Schaulustigen sein, die in København während des Marathons am Straßenrand steht.

Bestimmt hat viele auch das schöne Wetter nach draußen gelockt. Längst hat es die Sonne endgültig durch die leichte Schleierbewölkung des Morgens geschafft. Und die Temperaturen nähern sich den angekündigten frühsommerlichen Werten. Da hält es kaum in Kopenhagen noch jemanden in der Wohnung.

Zumindest den Sommer über verbreitet die dänische Hauptstadt nämlich durchaus südländisches Flair. Die Freiluftplätze von Cafés und Restaurants sind vom späten Morgen bis in die Nacht gut gefüllt. Musikanten und Artisten tummeln sich in den Fußgängerzonen. Auf den Straßen wimmelt es von Menschen. Vom wilden Gewusel, dem man in großen Metropolen so oft begegnet, ist dennoch nichts zu spüren. Die Atmosphäre ist locker und entspannt, man nimmt sich Zeit.

Auch in den anderen großen Städten Skandinaviens kann man ähnliches beobachten, wenn der lange, dunkle und kalte Winter sich endlich verzogen hat und alles endlich nach draußen will. Aber nicht nur von der geographischen Lage her ist Kopenhagen wohl dennoch eindeutig die südlichste unter ihnen.

Hinter dem "Sankt-Hans-Markt" wird aus der breiten Straße, auf der man unterwegs war, schlagartig eine relativ schmale Gasse. Zumindest wirkt es optisch aufgrund der durchgängigen, vier- bis fünfstöckigen und deshalb beinahe drückenden Bebauung so. Denn eigentlich hätten in ihr auch zwei Fahrzeuge nebeneinander bequem Platz. Die Straße, in die man wenige hundert Meter später abbiegt, ist dann aber doch schon wieder deutlich weiter ausgelegt.

Diese Nørrebrogade ist die zentrale Hauptachse des gleichnamigen, von ihr durchschnittenen Bezirks. Und obwohl dieser ziemlich genau in der Mitte Kopenhagens liegt, ist die Stadtgrenze nur wenige hundert Meter entfernt. Nur einen Kilometer vom Rathaus Kopenhagens beginnt nämlich jenseits der südlichen beiden Seen bereits das Gebiet der unabhängigen Gemeinde Frederiksberg, die als Enklave vollständig von der "Københavns Kommune" umschlossen wird.

|

|

| Nur wenige hundert Meter ist man auf der Promenade in Luftlinie vom Ziel am anderen Ufer entfernt, doch noch sind fast zwanzig Kilometer zu laufen | |

Wie eigentlich immer besteht auch in Kopenhagen zwischen den administrativen Grenzen und dem bebauten Stadtgebiet ein deutlicher Unterschied. Über ein Dutzend weiterer Kommunen sind nämlich komplett oder zumindest in Teilen mit der Hauptstadt verwachsen. Auch der keine zehn Kilometer vom Zentrum gelegene internationale Flughafen Kastrup findet sich zum Beispiel bereits in der Nachbargemeinde Tårnby. Dennoch kann man ihn über durchgängig bebautes Gebiet erreichen, ohne das Gefühl zu haben die Stadt zu verlassen.

Schon alleine wegen ziemlich unterschiedlicher politischer Ausrichtungen des sozialdemokratisch orientierten Kopenhagen und der meist eher bürgerlichen Vororte stehen Fusionen oder Eingemeindungen zurzeit trotzdem nicht auf dem Plan. Die letzte Gebietsreform in Dänemark, bei der 2007 die Zahl der Kommunen im Rest des Landes drastisch auf nur noch etwa einhundert verringert wurde, hat an diese Situation auch nicht viel geändert.

So lässt sich die Frage, ob Kopenhagen denn nun eine Millionenstadt ist, auch gar nicht so einfach beantworten. Darüber was eine Stadt denn ist, wo sie beginnt und endet, gibt es schließlich durchaus unterschiedliche Ansichten. Die Dänen unterscheiden nämlich sehr wohl zwischen "Københavns Kommune", die etwas über fünfhunderttausend Bürger hat und dem "byområde" - dem echten Stadtgebiet - von Kopenhagen, das mehr als doppelt so viele Einwohner zählt.

|

|

|

| Nach dem Verlassen des Uferweges … | … wird der hypermoderne Neubau der Nationalbibliothek durchquert… | … der malerische Nyhavn ist dazu das absolute Kontrastprogramm |

Doch wer jetzt glaubt, das sei alles ziemlich seltsam und schwer nachvollziehbar, sollte nur einmal versuchen die oft auch ziemlich willkürlichen Grenzziehungen im Ruhrgebiet - nach der international üblichen Definition "zusammenhängende Bebauung" eigentlich die größte deutsche Stadt - logisch zu erklären. Oder zu verstehen, warum die völlig miteinander verwachsenen Städte Frankfurt und Offenbach, Mannheim und Ludwigshafen, Nürnberg und Fürth oder Ulm und Neu-Ulm nicht längst auch verwaltungsmäßig verschmolzen sind.

Die Strecke überquert die Seenkette ein weiteres Mal und stößt wieder in Richtung des Kopenhagener Zentrums vor. Im Zickzack erreichen die Marathonis einen großen Platz, dessen eine Seite die nagelneuen "Torvehallen" einnehmen. Erst 2011 haben die beiden ziemlich auffälligen, gläsernen Markthallen nach jahrzehntelanger Diskussion und Planung ihre Pforten geöffnet.

Im ersten Moment ein wenig verwunderlich ist es, als neben ihnen auf einmal aus einer Seitenstraße eine weitere größere Läufergruppe heraus kommt. Der voreilige Gedanke, dass da eventuell Starter einer anderen Distanz auf die Strecke stoßen könnten, ist gleich wieder verworfen. Denn der Marathon in Kopenhagen ist tatsächlich ein reines Marathonrennen und nicht mit kürzeren Strecken oder Staffeln verwässert.

Auch die Idee an schnellere Teilnehmer, die auf dem verwinkelten und zum Teil mehrfach zu absolvierenden Kurs nun aus einer anderen Richtung erneut zu diesem Platz gelangen ist angesichts der Geschwindigkeit der Herankommenden und dem ins Gedächtnis zurück gerufenen Streckenplan nicht haltbar.

|

|

|

| Der Nyhavn ist entgegen seines Namens keineswegs neu, die meisten der farbenfrohen Häuser, die ihn umgeben, sind nämlich bereits zwei- bis dreihundert Jahre alt | ||

Vielmehr ist die Lösung des Rätsels eine Art Weiche, bei der in kurzen Abständen Läufer einmal links und einmal rechts um den Block herum geführt werden, um den Straßenverkehr nicht allzu sehr zu behindern. An mehreren anderen Stellen wird ein ähnliches System auch beim Wechseln der Straßenseite verwendet.

Dabei werden die Autofahrer zwar meist gleich doppelt gestoppt, können aber mit einigen Minuten Wartezeit eben doch passieren. Große Aufregung gibt es deshalb nicht. Fast alle nehmen die Verzögerung vollkommen gelassen hin. Die Akzeptanz des Marathons oder zumindest dieser Regelung scheint ziemlich hoch. In solchen Momenten liegt Kopenhagen dann wohl doch eher im ruhigen, bedächtigen Norden als im heißblütigen, temperamentvollen Süden.

Erneut im Zickzack - innerhalb eines halben Kilometers wird die Richtung fünfmal um neunzig Grad geändert - gelangt man vorbei an einem weiteren Park, der aus der alten Stadtbefestigung entstanden ist, zur schon bekannten "Nordwallstraße" im Westen der Innenstadt, die man nun aber entgegen gesetzt beläuft, um zurück zum Rådhusplads zu gelangen.

Kurz bevor man diesen erreicht, verschwindet die Strecke in einer Altstadtgasse, deren Name "Studiestræde" schon erahnen lässt, dass man sich gerade ins Universitäts- und Studentenviertel hinein bewegt. Die einzelnen Fakultäten sind zwar längst über die ganze Stadt - und auch die Kommune Frederiksberg - verstreut, doch ihren Ursprung hat die älteste und größte Hochschule des Landes in diesem Viertel mit der durchaus verständlichen Bezeichnung "Latinerkvarteret".

Das alte Hauptgebäude der Universität findet sich dort, wo sich die Straße am anderen Ende zu einem Platz weitet, doch müssten die Marathonis schon den Kopf nach hinten verdrehen, um es zu betrachten. Denn der Kurs biegt genau in die andere Richtung ab. "Frue Plads" heißt die Freifläche nach der "Frauenkirche" in ihrer Mitte, die oft auch als Kathedrale bezeichnet wird, ist sie doch die Kirche der lutherischen Bischofs.

Abgesehen von ihrem Säulenportal ist sie allerdings eher nüchtern und verglichen mit einigen anderen Kirchen der Stadt sogar fast schon unauffällig. Allerdings ist sie mit nicht einmal zwei Jahrhunderten auf dem Buckel auch eines der jüngsten Gotteshäuser in der Indre By. Der an gleicher Stelle stehendende Vorgängerbau war 1807 genau wie die alte Universität nebenan beim Bombardement Kopenhagens durch die britische Marine zerstört worden.

Es war bereits das zweite Mal, dass die Briten während der napoleonischen Kriege die Hauptstadt des Königreichs Dänemark attackierten. Bereits 1801 zuvor hatte nämlich vor København eine Seeschlacht stattgefunden, bei der die meisten dänischen Schiffe untergingen. Sechs Jahre später wurde die diesmal sogar noch im Hafen liegenden Flotte erneut nahezu vollständig versenkt wurden. Nach diesem zweiten vernichtenden Angriff entstand im Englischen der Begriff "to copenhagen" oder "to copenhagenize" für eine solche Attacke.

Beide Male geschah dies übrigens als Überraschungs-und Präventivschlag, ohne das Dänemark sich offiziell im Kriegszustand mit dem Vereinigten Königreich befunden hätte. Einziger Grund war, dass man befürchtete die Dänen könnten mit ihrer Marine bald auf Seiten des Franzosenkaisers kämpfen. So glorreich, wie man es in manchen Filmen vorgeführt bekommt, war also auch die britische Politik in jenen Tagen nicht immer.

Die nach dem Beschuss, dem mehrere Tausend Kopenhagener und ein Drittel der Bebauung der Stadt zum Opfer fielen, im klassizistischen Stil wieder aufgebaute Kathedrale heißt auf Dänisch "Vor Frue Kirke", was man allerdings trotz der Ähnlichkeit mit dem Wort "Frau" sinngemäß trotzdem eher mit "Unserer Herrin Kirche" übersetzen kann.

Denn im Normalfall benutzt man ansonsten eher den Begriff "kvinde". Der ist zwar vom der Herkunft mit dem deutschen "Weib" verwandt, besitzt aber keineswegs dessen doch inzwischen recht abwertenden Beigeschmack. Den langsamen Bedeutungswandel, den das Wort hierzulande im Laufe der Jahrhunderte erlebte, haben die skandinavischen Sprachen nicht mitgemacht. Beim Kopenhagen Marathon gibt es neben den "mænd" jedenfalls eine Wertung für "kvinder".

|

|

|

| Am altehrwürdigen Gebäude der Hafenverwaltung und den beiden königlichen Hafenpavillons ist Kilometer 26 erreicht … | … danach beginnt an der St. Alban's English Church die Umrundung der Festung | |

Für die Marathonis sind nur wenige Schritte hinüber zum Doppelplatz Gammeltorv und Nytorv, die Fußgängerzone Strøget gekreuzt wird. Wirklich bemerken kann man es allerdings kaum, denn auch der "alte" - mit viel Phantasie kann man die Bedeutung des skandinavischen "gammel" sogar erraten - und der "neue Markt" sind von dichten Zuschauerreihen gesäumt.

Zwischen beiden stand einst das Rathaus der Stadt. Doch nachdem dieses bei einem der früher in Städten immer wieder einmal ausbrechenden Großbrände zerstört worden war, wurden sie vor über zweihundert Jahren zu einer einzigen großen Freifläche zusammengelegt, die heute aufgrund ihrer zentralen Lage in der Altstadt zu den belebtesten und beliebtesten Plätzen von ganz Kopenhagen gehört.

Das "neue" Rathaus, in dem gleichzeitig aber auch Recht gesprochen wurde, entstand in den Jahren nach dem Feuer an einer Ecke des Platzes. Seine breite klassizistische Front mit dem Säuleneingang prägt auch heute noch dessen Bild. Nachdem die Stadtverwaltung längst am Rådhusplads ein neues Domizil bezogen hat, ist es heute nur noch Gerichtsgebäude.

Nur kurz verschwindet die Laufstrecke am anderen Ende der beiden früheren Märkte, auf denen längst hauptsächlich Kaffee und Kuchen umgesetzt wird, in einem der vielen noch weitgehend von alter Bebauung gesäumten Gässchen, dann trifft sie schon wieder auf die nächste den Blick öffnende Freifläche.

Kopenhagen hat im Zweiten Weltkrieg trotz deutscher Besetzung wenige Schäden erlitten und ist zumindest im Zentrum auch größtenteils von Beton-Bausünden aus den Sechzigern und Siebzigern verschont geblieben. Doch im Vergleich mit anderen Innenstädten scheinen in København ohnehin auch die alten sozialen Strukturen noch einigermaßen erhalten zu sein.

Es sind nicht nur Geschäfte und Büros, die man dort antrifft, selbst wenn diese in manchen Straßen dominieren. Wenn man sich ein wenig treiben lässt, landet man genauso oft in Gassen, in denen Wohnhäuser die Oberhand haben. Manchmal sind es sogar ganze Reihen jenen kleinen in Bonbonfarben bunt gestrichenen Häuschen, die man so doch eher in einem dänischen Dörfchen als in der größten Metropole des Landes erwarten würde. Hyggelig eben.

|

|

|

| Mit einer zweiten Runde durch Østerbro betritt man weitgehend bekanntes Gelände, eine Zusatzschleife bringt aber trotzdem noch einige neue Eindrücke | ||

Auch die Häuserreihe, die sich am Slotsholmskanal entlang zieht, ist zwar nicht bunt gestrichen, aber dennoch ziemlich schmuck. Stammen die meisten der Gebäude in der "Gammel Strand" heißenden Straße doch aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert. Der Name zeigt ziemlich unmissverständlich, dass an dieser Stelle einst die Küstenlinie der Insel Sjælland verlief.

Die früher weitgehend vor dem Ufer liegende Schlossinsel - auf Dänisch "Slotsholmen" - jenseits des Kanals wurde erst nach und nach durch Aufschüttungen so von der Stadt eingekreist, dass man heute kaum noch bemerkt, dass sie noch immer vollständig von Wasser umgeben ist. Allerdings sind es auf drei Seiten nur noch schmale Kanäle. Und selbst der Meeresarm, der Sjælland - und damit auch Slotsholmen - von Amager trennt, ist ja bekanntlich nicht wirklich als breit zu bezeichnen. An dieser Stelle ist er sogar am aller engsten.

Entlang des Slotsholmskanals können die Marathonis schon einmal einen ersten Blick auf dir Rückseite von Schloss Christiansborg werfen, das einen großen Teil des gerade einmal zwanzig Hektar großen Inselchens einnimmt. Der Turm, der mit dem Rathausturm um den Superlativ "höchster in Kopenhagen" streitet - meist wird dabei der Rådhustårn als gerade einmal einen halben Metern niedriger angegeben - ist ohnehin auffällig genug.

Doch nicht nur weil auf fast der Hälfte des Abschnittes ein Bauzaun - in einigen Jahren soll unterhalb des "alten Strandes" eine Metrostation in Betrieb sein - die Sicht versperrt, wird die Aufmerksamkeit bald wieder auf die linke Seite der Laufstrecke gelenkt. Die steuert nämlich auf einen weiteren Platz zu, auf dem ein mächtiges Reiterdenkmal ins Auge fällt.

Auch der nach der - heute gar nicht mehr so hohen sondern sogar ziemlich flachen - "hohen Brücke" hinüber zur Schlossinsel benannte Højbro Plads bildet mit dem Amagertorv einen Doppelplatz, allerdings sind beide im rechten Winkel zueinander angeordnet. Und der Amager-Markt, der ein Teil der - sich ja aus mehreren einzelnen Straßen und Plätzen zusammen setzenden - Fußgängerzone "Strøget" ist, wird vom Marathon gar nicht berührt.

Selbst den Hochbrückenplatz berührt man nur an jenem Ende, von dem Bischof Absalon - er führte Ende des zwölften Jahrhundert gleichzeitig die Bistümer von Roskilde auf der dänischen und Lund auf der schwedischen Seite des Öresunds - von seinem Pferd hinüber zu der Insel blickt, auf der er das Kloster gründete, aus dem sich später Kopenhagen entwickeln sollte. So wird ihm in der Regel dann auch der Titel des Stadtgründers verliehen.

Dass der Kirchenmann in ziemlich kriegerischer Pose dargestellt wird, ist durchaus passend. Denn wie im Mittelalter, als das Bischofsamt viel eher ein Posten für Machtpolitiker als für Seelsorger war, nicht unüblich, war er auch persönlich an einigen Schlachten beteiligt, in denen es anfangs um die dänische Krone und - nachdem diese für dem von Absalon unterstützen Waldemar I gesichert worden war - danach um die Ausdehnung des dänischen Herrschaftsgebietes ging.

|

|

| Die Polizeikapelle gegenüber des Østre Elektricitetsværk (rechts) musiziert auch bei der zweiten Passage noch ziemlich eifrig | |

Hinter dem Højbro Plads führt die Strecke noch an der mächtigen Nikolajkirche vorbei, die heute allerdings nicht mehr Gotteshaus sondern Kulturzentrum ist, um dann gegenüber des königlichen Theaters das Gewirr der verwinkelten Altstadtgassen erst einmal zu verlassen und hinaus auf eine wieder deutlich breitere Hauptverkehrsstraße zu gelangen.

Vollkommen geräuschlos geht dieser vorläufige Abschied übrigens keineswegs ab. Denn zum Überwinden eines hohen Randsteines ist eine kleine hölzerne Rampe aufgebaut, die, wenn sie mit vollem Schwung von einem Läuferfuß getroffen wird, ziemlich lautstark ihr Vorhandensein signalisiert. An solchen Kleinigkeiten kann man die Sorgfältigkeit der Organisation viel besser erkennen, als an großem Getöse.

Die markante Vorderseite des "Kongelige Teater" bekommen die Marathonis allerdings nicht zu Gesicht. Sie müssen sich vielmehr mit der Seitenansicht begnügen. Denn die Hauptfront ist dem Kongens Nytorv zugewandt, dem man mit dem Abbiegen in die Niels Juels Gade - benannt nach einem dänischen Admiral - nun jedoch den Rücken zudreht.

Der von etlichen Prunkbauten umgebene, eigentlich recht sehenswerte "königliche Neumarkt" - zudem auch der größte Platz der Indre By - gibt allerdings zurzeit sowieso ein ziemlich verrammeltes Bild ab. Ein Großteil seiner Fläche versteckt sich nämlich hinter einem Bauzaun. Unter der Erde entsteht dort ein Kreuzungsbahnhof der Metro. Für jene südländische Atmosphäre, die auf vielen anderen Plätzen der Kopenhagener Innenstadt vorherrscht, ist er in diesem Zustand jedenfalls wenig geeignet.

Wieder im Schleusenverfahren wird die in diesem Abschnitt noch befahrene Niels Juels Gade gequert. Ab der nächsten großen Kreuzung haben die Läufer dann aber wieder für sich alleine. Aber der klobigen Quader der dänischen Nationalbank, der sich anschließt, stellt einen gewaltigen Stilbruch zu den historischen Straßenzüge zuvor dar. Selbst wenn der Bau in den Siebzigern von einem dänischen Stararchitekten entworfen wurde, muss man wohl schon einen außergewöhnlichen Geschmack haben, um diesen "Funktionalismus" schön zu finden.

Vor diesem wirklich überhaupt nicht hyggeligen Gebäude gibt es nach nun gut fünfzehn absolvierten Kilometern erneut und damit bereits zum vierten Mal etwas zu Trinken. Doch ist dies auch durchaus notwendig. Denn so schön die Wärme auch für die Zuschauer sein mag, für einen Marathon steht das Quecksilber inzwischen ziemlich weit oben. Und so finden die angebotenen Becher dann auch reißenden Absatz.

Für ein kurzes Stück ist Gegenverkehr angesagt. Auf der linken Fahrspur kommen deutlich schnellere Läufer schon wieder von der etwa acht Kilometer langen südlichen Schleife zurück. Über den rund um die Schlossinsel verlaufenden Kanal wird in zwei Richtungen die gleiche Brücke benutzt. Auch unter der Knippelsbro hindurch - wie auch die Langebro übrigens eine Zugbrücke, die allerdings inzwischen nur noch selten geöffnet wird - werden beide Streckenabschnitte noch gemeinsam geführt.

Doch danach trennen sich die Routen schnell wieder. Die Strecke dreht nach rechts vom Wasser weg. Und mit dem Schwenk nun hat man eines der unverwechselbarsten Bauwerke Kopenhagens praktisch direkt vor sich. Schon beim Überqueren des Kanals war Børsen, das alte Börsengebäude jenseits des Wassers ins Auge gefallen, nun läuft man nur wenige Schritte an seinen vielen Giebeln vorbei.

Wie Schloss Rosenborg ist das langestreckte, inzwischen fast vier Jahrhunderte alte Backsteinhaus in der verspielteren nordischen Variante des Renaissance-Stils errichtet und gehört schon dadurch zu den wohl schönsten Bauten der Stadt. Am auffälligsten ist jedoch der über fünfzig Meter hohe Turm, dessen seltsam verdrehte Spitze sich bei genauerem Hinsehen als die miteinander verschlungene Schwänze von vier Drachen heraus stellt.

Nicht nur wegen dieser Form wirkt er gegen den fast doppelt so hohen, dahinter aufragenden Turm von Christansborg Slot fast schon grazil. Nun kommt man dem Schloss, das viel älter wirkt als es eigentlich ist, auch richtig nahe. Denn die Läufer steuern genau auf seinen Vorplatz zu. Nicht einmal einhundert Jahre hat der wuchtige Bau in seiner heutigen Form auf dem Buckel. Nachdem der letzte seiner Vorgänger Ende des neunzehnten Jahrhundert abgebrannt war, wurde er erst 1928 fertig gestellt.

Die königliche Familie residiert schon lange nicht mehr in Christiansborg. Schon nach dem ersten Großbrand im achtzehnten Jahrhundert war sie ins etwa einen Kilometer weiter nördlich gelegene Amalienborg umgezogen. Dort patrollieren die Gardisten rund um einen größeren, von vier Schlossflügeln umgebenen Platz, der mehr als genug Raum für die bei Touristen so beliebte Wachablösung bietet.

In Christiansborg dagegen tagt seit 1848, als es auch in Dänemark zum Aufstand gegen die absolutistische Monarchie kam, das Parlament. Doch neben dem "Folketing" hat auch der dänische Ministerpräsident dort seinen Dienstsitz. Und da zudem das "Højesteret" genannte oberste Gericht einen der Flügel belegt, ist das Schloss das einzige Gebäude in ganz Europa, in dem alle drei demokratischen Staatsgewalten unter einem einzigen Dach vereint sind.

Nicht nur daran vorbei sondern sogar mitten hindurch dürfen die Marathonis laufen. Dort wo von einem großen Lastwagen herunter A Cappella Chöre für musikalische Unterhaltung sorgen, werden sie unter einem Torbogen hindurch in den sogenannten Reichstagshof - den "Rigsdagsgård" - und so nur wenige Meter vom Eingang zu Folketing vorbei geleitet.

Doch ist dieser ohnehin offen zugängig und nicht einmal besonders bewacht - zumindest ist davon nicht das Geringste zu bemerken. Gegenüber den massiven Sicherheitsmaßnahmen, die in anderen Staaten - insbesondere den in dieser Hinsicht fast schon paranoiden USA - vor entsprechenden Gebäuden herrschen, hat man in den skandinavischen Ländern diesbezüglich auch weiterhin eine eher entspannte Haltung.

Durch ein anderes Portal verlässt man den Hof wieder. Und wenig später hat man nach dem Überqueren der Prinsens Bro auch die Schlossinsel erst einmal hinter sich. Mit dem Abbiegen in die nächste Querstraße stößt man erneut ans Meer vor, das sich an der Langebro bekanntlich so gar nicht meerähnlich präsentiert. Und auch diese zweite Brücke nach Amager wird wie schon die Knippelsbro im Gegenverkehr unterquert, nur um die Wege danach ein weiteres Mal auseinander laufen zu lassen.

|

|

|

| Noch drei Kilometer sind zurück zu legen, als man zum zweiten Mal den Højbro Plads überquert | ||

Jenseits der Brücke wird das Bild ein wenig anders, denn statt hyggelig ist so manches Gebäude auf einmal ziemlich futuristisch. Entlang der der Islands Brygge gegenüber liegenden Kalvebod Brygge sind seit den Neunzigern des zwanzigsten Jahrhunderts eine ganze Reihe von modernen Hotel-, Büro- und Geschäftsgebäuden entstanden. Gleich mehrere von ihnen hat der Hauptsponsor des Marathons, der Finanzdienstleister Nykredit in Beschlag genommen.

Die dänische Bank ist damit der direkte Nachfolger des aus der gleichen Branche stammenden isländischen Glitnir-Konzerns, der vor einigen Jahren neben dem Lauf in Kopenhagen und dem in der isländischen Hauptstadt Reykjavik auch noch den Marathon von Oslo unterstützte, dann aber in erhebliche finanzielle Schieflage geriet, verstaatlicht wurde und danach beim Sponsoring deutlich kürzer treten musste.

Während einige der Nykredit-Gebäude eher nüchtern ausgefallen sind, ist der erst vor wenigen Jahren fertig gestellte neue Hauptsitz ein absoluter Blickfang. "Kristallen" heißt dieser mit vielen Winkeln ausgestattete Glaspalast ziemlich passend, denn tatsächlich erinnert er stark an ein Kristall. Er scheint zudem auf ganz wenigen Punkte in der Mitte zu stehen, während die ziemlich spitz geratenen Enden hoch über dem Boden schweben.

Kurz darauf erreicht der Kurs die zum nur wenige Straßenblocks entfernten Hauptbahnhof führenden Gleise und wird eigentlich zum ersten Male ziemlich unattraktiv, Dass er wenig später dann auch noch auf eine schnurgerade, parallel zum Ufer verlaufende und nicht voll gesperrte Ausfallstraße einschwenkt, die ebenfalls Kalvebod Brygge heißt, macht die Sache nicht besser. Da können die architektonisch manchmal durchaus interessanten Neubauten insbesondere auf der Wasserseite nur wenig dazu beitragen, den mäßigen Eindruck doch noch zu verbessern.

Zum dritten Mal herrscht Gegenverkehr. Und das wird nun auch eine ganze Zeit so bleiben. Denn nachdem man die Bahnlinie auf einer Brücke überquert hat, werden auf einem T-förmigen Streckenabschnitt insgesamt vier zusätzliche Kilometer für die Marathondistanz heraus gekitzelt. Schon weil dies um die Halbmarathonmarke herum geschieht, ist das Ganze durchaus noch erträglich.

Allerdings sind die beiden Wendepunkte auch eher weite Hundertachtzig-Grad-Bögen, denn in der Mitte des oberen, recht unsymmetrischen T-Strichs verläuft ein relativ breiter Grünstreifen, so dass man sich nicht einmal direkt entgegen kommt. Und zudem ist der Zuschauerzuspruch auf diesem Teil des Kurses so gut, dass man manchmal die Läufer auf der Spur jenseits der Anlage mehr erahnen als wirklich sehen kann.

Viel problematischer sind die in dieser Passage extrem häufigen Bodenschwellen zum Herunterbremsen von Autos, die man - auch aufgrund ihrer nicht wirklich auffälligen Markierung - in unaufmerksamen Momenten durchaus gelegentlich übersehen kann. Selbst wenn man dabei nicht ins Straucheln kommen sollte, kann so ein Schritt, bei dem der Fuß viel früher aufsetzt als erwartet, trotzdem ziemlich unangenehm sein.

Der Versuch der Stadtverwaltung Kopenhagens, den motorisierten Verkehr ein wenig zu bändigen und stattdessen dem Fahrrad immer größeren Stellenwert einzuräumen, ist noch für eine weitere Stolperfalle verantwortlich. Denn Radwege werden oft hinter einem Randstein erhöht geführt und erst kurz vor der Kreuzung abgesenkt. Wer eine Kurve zu sehr an- oder vielleicht besser abschneiden will, bleibt auch da schnell einmal hängen.

Die unkonventionelle Verkehrspolitik der dänischen Hauptstadt hat ziemlichen Erfolg. Nicht mehr niederländische Städte wie Amsterdam gelten inzwischen als Paradebeispiele für einen hohen Anteil des Zweirades im Transportaufkommen sondern das skandinavische København. Selbst "to copenhagenize" hat bei Verkehrsplanern dadurch eine weitere, deutlich weniger martialische Bedeutung erhalten.

Für die Marathonläufer werden die Radfahrer jedoch manchmal fast schon zum Ärgernis. Denn insbesondere im zweiten Teil des Rennens sind viele von ihnen auf der Strecke unterwegs. Und bei weitem nicht alle interessieren sich für den Marathon. Etliche wollen einfach nur die ja weitgehend autofrei gehaltenen Straßen nutzen. Und dabei kommen sie den Läufer gelegentlich auch in die Quere.

Der Kurs führt über die Bahngleise zurück zur Kalvebod Brygge - erst einmal nur zur so heißenden Straße - und damit genau auf "Fisketorvet" zu, wo entgegen des Namens heutzutage keineswegs mehr Fische gehandelt werden. Vielmehr handelt es sich um ein modernes Einkaufszentrum, das an der Stelle des Marktes im völlig umgestalteten früheren Hafengelände errichtet wurde. Über Bryggebroen, eine dahinter hinüber zur Islands Brygge geschlagene Fußgängerbrücke wäre es nur noch etwa ein Kilometer bis zum Ziel.

Als die Strecke wenig später die Ausfallstraße verlässt und direkt zur Uferpromenade vorstößt, kann man gegenüber problemlos die eigens für den Marathon aufgebaute Zeltstadt erkennen. Und vor dem Lauf sind einige Teilnehmer sogar mit einem "Marathon Shuttle" genannten Wassertaxi des Sponsors Nykredit von diesem Punkt auf dem kürzesten Weg hinüber zum Start gebracht worden. Doch noch ist das Ziel trotz aller räumlichen Nähe weit entfernt, schließlich hat man bisher nur etwas mehr als die Hälfte der Distanz bewältigt.

Der relativ schmale Weg entlang des Wassers will optisch nicht unbedingt zu einem Stadtmarathon mit fünfstelliger Teilnehmerzahl passen. Aber er ist dennoch ausreichend breit, um es nicht zum Stau kommen zu lassen. Und außerdem ist diese Streckenführung entlang der eigentlichen Kalvebod Brygge ja auch deutlich attraktiver und zum in seiner Geschichte stets dem Meer zugewandten Kopenhagen besser passend, als wenn man die gleichnamige Straße hinter den Gebäuden gewählt hätte.

Erst kurz vor der Langebro verlassen die Marathonis nach mehreren hundert Metern direkt am Wasser die Promenade, um auf das bereits bekannte Begegnungsstück einzubiegen. Dieses Mal blieben sie jedoch weiter auf der Uferstraße und können übers Wasser einen längeren Blick auf Christianshavn werfen.

|

|

|

| Mit der zweiten Überquerung der Langebro beginnen die letzten tausend Meter | ||

Hinter einem Festungsring mit etlichen Bastionen und breitem Wassergraben, über den es nur an wenigen Stellen eine Verbindung zum eigentlichen Amager gibt, ziehen sich durch diesen Stadtteil mehrere Kanäle, die nicht ganz zufällig an die Grachten niederländischer und flämischer Städte erinnern. Nicht überall gibt es dabei Brücken. Oft enden die Sträßchen einfach am Wasser. Manchmal ist ein ziemlich langer Umweg erforderlich, um einen in der direkten Linie nur einen Steinwurf entfernten Punkt auf der anderen Seite des Kanals zu erreichen.

Selbst wenn auch der Innenstadt Kopenhagens schon viel von der Hektik anderer Metropolen abgeht, spätestens in Christianshavn befindet man sich endgültig in einem gerade noch als kleinstädtisch zu bezeichnenden Umfeld. Und nicht umsonst zählt das zentrumsnahe und doch so andrere Viertel zu den beliebtesten und inzwischen auch teuersten Wohngebieten. Die alten Speicherhäuser, die man von der Laufstrecke aus am gegenüber liegenden Ufer erkennen kann, sind deshalb längst anderen Zwecken zugeführt.

Nicht allzu lange dauert es allerdings, dann zieht wieder ein Gebäude am Ufer, an dem man unterwegs ist, die Aufmerksamkeit auf sich. "Den sorte Diamant" - den "schwarzen Diamanten" - nennen die Kopenhagener den hypermodernen Anbau der altehrwürdigen Nationalbibliothek wegen seiner glatten, dunkel glänzenden Glasfassade. Er erhebt sich auf beiden Seiten der Straße. In luftiger Höhe über dem Asphalt stellen mehrere Übergänge die Verbindung der zwei Hälften her. Und so laufen die Marathonis direkt zwischen und unter der Bibliothek durch.

Auch jenseits der schon bekannten Passage unter der Knippelsbro und über den Schlosskanal bleibt man weiter direkt am Ufer, um in der Nähe von Kilometer fünfundzwanzig dann auf den Nyhavn zu stoßen. Doch "neu" sieht es an diesem langen, schmalen Hafenbeckens nun wahrlich nicht aus. Der größte Teil der Bebauung stammt noch aus dem achtzehnten Jahrhundert. Und die bunten Häuser sind so hyggelig, dass kein einziger Dänemark-Reiseführer oder -Bildband ohne mindestens ein Foto von ihnen auskommen kann.

Gerade auf der nördlichen Sonnenseite reiht sich nicht nur ein pastellfarbenes Schmuckstück ans andere, in praktisch jedem von ihnen ist auch ein Restaurant oder Café eingezogen. Und so ist der Nyhavn nicht nur touristische Attraktion sondern auch für die Einheimischen eine der wichtigsten Orte zum Treffen und Ausgehen. Sobald es das Wetter zulässt, sind die Tische schon um die Mittagszeit gut gefüllt. Und sie werden es bis ziemlich spät am Abend bleiben. Manchmal ist es fast schon wieder zu voll, um noch wirklich gemütlich zu sein.

|

|

| Noch einmal kann man von der Brücke einen Blick auf den Turm von Schloss Christiansborg und den "schwarzen Diamanten" der Nationalbibliothek werfen | |

Vielleicht auch deshalb wird der bis zum Kongens Nytorv reichende Nyhavn während des Marathons nicht ganz umlaufen, sondern auf einer Brücke im ersten Drittel überquert. Im Kernbereich wäre es zwischen all den dort sitzenden oder bummelnden Besuchern dann wohl doch etwas zu eng. Auch so ist der Publikumsandrang an diesem markanten Punkt schließlich groß genug. Denn wohl kaum irgendwo sonst entlang der Kopenhagener Strecke kann man für diese Veranstaltung so typische Fotos schießen.

Für einen kurzen Moment verlässt der Kurs die direkte Wasserlinie und schneidet hinter dem wie die Erweiterung der Nationalbibliothek erst vor wenigen Jahren fertig gestellten neuen Schauspielhaus des königlichen Theaters hindurch. "Skuespielhuset" an der Wasserseite zu umlaufen wäre allerdings dann doch eventuell zu viel des Guten gewesen. Denn genau wie beim "schwarzen Diamanten" gibt es dort nur eine vorgebaute und auf Pfählen ruhende hölzerne Promenade.

Doch nach wenigen Schritten ist man ohnehin schon wieder an einem weiteren alten Hafenbecken angekommen und hat dort nicht nur einige alte Segelschiffe sondern auch den dritten im neuen Jahrtausend errichteten öffentlichen Prunkbau vor sich. Jenseits des Wassers ragt im Norden von Christianshavn nämlich das neue Opernhaus der Stadt mit seiner weit vorstehenden Dachkonstruktion auf.

Im Gegensatz zu den beiden anderen Bauwerken, die mit öffentlichen Geldern bezahlt wurden, ist die Oper allerdings ein - keineswegs unumstrittenes - Geschenk des Reeders Arnold Mærsk Mc-Kinney Møller. Den Hauptsitz des Mærsk-Konzernes, der insbesondere im Container-Geschäft weltweit führend ist, wird man bald darauf am Ende des gerade belaufenen Kais passieren.

Während sich auf der rechten Seite weiterhin Wasser erstreckt, zieht sich links nun eine kleine Grünanlage hin, die nach dem hinter ihr liegenden Schloss "Amaliehaven" heißt. Das hat allerdings nicht das Geringste mit "Hafen" zu tun, sondern bedeutet ins Deutsche übersetzt "Amaliengarten". Die in ihren Ortsbezeichnungen oft durchaus zu verstehenden dänische Sprache ist diesbezüglich nämlich mit einer Reihe von Fallen ausgestattet.

So meint "Have" - oder in der bestimmten Form "Haven" - den Park oder Garten, während "Havn" - bestimmt "Havnen" - dagegen einen "Hafen" bezeichnet. Endgültig verwirrend ist dann allerdings, dass das "Hav" in der "Havfrue" keineswegs von einem der beiden abgeleitet ist, sondern tatsächlich "Meer" bedeutet und mit dem angehängten Artikel "Havet" lautet. Um das Durcheinander komplett zu machen, sei nur am Rande erwähnt, dass es dann auch noch "Havre" bzw. "Havren" gibt, womit "der Hafer" gemeint ist.

Nachdem man noch an einige zu Hotels und Museen umgestalteten alten Lagerhäusern am - nicht unbedingt einleuchtend - "Larsens Plads" genannten Kai vorbei gelaufen ist, ändert sich hinter dem - nun wirklich eine freie Fläche darstellenden und seinerseits nach der dort früher ansässigen Zollstelle benannten - kleinen Platz "Nordre Toldbod" mit dem Gebäude der Hafenverwaltung das Umfeld spürbar.

|

|

| Von der Insel Sjælland geht es für den Schlussspurt wieder zurück auf die vorgelagerte Insel Amager | |

Dass die Strecke nun doch ein paar Meter Abstand vom Ufer hat und dieses jetzt auch mit einem Geländer versehen ist, nachdem an den kilometerlang senkrecht ins Wasser abfallenden Kais ein paar Schritte zur Seite vollkommen genügt hätten um im Meer ein Bad zu nehmen, gehört dabei eher noch zu den kleinen Änderungen.

Auch die - ganz im Gegensatz zu den meisten anderen aus roten Backsteinen bestehenden Kirchen - mit grauem Feldstein und typisch britischer Architektur errichtete St. Alban's English Church fällt zwar auf, ist aber - schon alleine, weil sie nicht direkt an der Laufstrecke steht - kaum prägend für das Gesamtbild. Vielmehr läuft man hinter dem anglikanischen Gotteshaus statt an Häusern nun auch an einem mächtigen Erdwall entlang, dem ein breiter Wassergraben vorgelagert ist.

Dahinter befindet sich die aus dem siebzehnten Jahrhundert stammende Festung der Stadt - von den Dänen "Kastellet" genannt. Sie wurde nötig, nachdem wegen der Niederlage im Zweiten Nordischen Krieg Dänemark kurz zuvor das bis dahin zum eigenen Königreich gehörende Schonen an Schweden abtreten musste. Kopenhagen war damit plötzlich von der Mitte des Landes an seine äußerste Ecke gelangt und von gegenüber des Öresunds bedrohte der schwedische Erzrivale die Hauptstadt.

Also ließ König Frederick III nicht nur die Stadtbefestigungen verstärken sondern innerhalb davon noch einmal ein zusätzliches Fort errichten, in das er sich im Bedarfsfall hätte zurückziehen können. Die Festung wird zwar immer noch zum Teil militärisch genutzt. Doch stehen die weitläufigen Anlagen tagsüber der Bevölkerung offen und werden reichlich von Spaziergängern sowie Joggern genutzt.