|

|

Laufen, Schauen, Denken Sonntags Tagebuch |

|

Ein wenig wehmütig habe ich schon auf die Ergebnisse von Berlin geschaut, da waren 10 meiner Altersklasse und drei Achtzigjährige am Start. Beim Einstein-Marathon am selben Tag war ich der einzige. Die Teilnahme war lang geplant, ein Marathon, der eine Autostunde von daheim entfernt ist, das mußte sein. Den Wachau-Ultramarathon eine Woche vorher hatte ich wegen des Europacups eingeschoben. Hätte ich etwas verpaßt, wenn ich in Berlin gelaufen wäre?

Die Eindrücke aus Ulm sind zwiespältig. Gewiß, im großen ganzen war es ein ordentlicher Marathon; aber mir schien denn doch Erfahrung im Detail zu fehlen. In meinen Augen zeigt sich auch, daß eine Zeitung ihre Aufgabe nicht erfüllen kann, wenn sie selbst Veranstalter ist. Die „Stuttgarter Zeitung“ war mit dem Stuttgarter-Zeitung-Lauf immerhin in ein bereits bewährtes Projekt eingestiegen, den Halbmarathon des Württembergischen Leichtathletik-Verbandes. Über den Marathon der „Südwestpresse“ Ulm liest man in derselben ausschließlich Positives. Dabei haperte es ausgerechnet auf dem ureigenen Gebiet der Zeitung an Information. Der Auftritt im Internet ausgesprochen schwach und unaktuell. Es war schwierig, an eine Starterliste zu gelangen. Wo die Messe in Ulm ist, – ich wußte es nicht. Für mein Navigationssystem, das mit „Friedrichsau“ nichts anfangen konnte, gab ich die Jerg-Wieland-Straße ein, die nach dem Stadtplan zur Donauhalle führen mußte. Doch das System lotste mich in ein Industriegebiet. Glücklicherweise hatte ich am Sonntagmorgen ein gehöriges Zeitpolster und konnte nach der Irrfahrt in Lehr auf die B 10 zurückkehren und mich nach den schwer lesbaren Hinweisen zur „Ulmesse“ richten. Posten wiesen mich auf einen riesigen Parkplatz ein, der sich später als Volksfestplatz herausstellte. Hätte man das nicht früher bekanntgeben können? Per Navigation also ist der Marathon nicht erreichbar. Bei dem Weg vom Volksfestplatz zur Messehalle 7 mußte ich auf die Zielrichtung von Laufwilligen vertrauen. Wo der Start war, wußte das Mädchen bei der Chip-Abgabe nicht. Ich ließ mich vom Läuferstrom leiten, übersah jedoch, daß die Starter schon alle ohne Gepäck waren. Daß die Gepäckabgabe in Halle 6 stattfinden würde, erfuhr ich erst von einem Gepäckbus-Fahrer der Firma Iveco.

Ich hätte mich nicht zu beeilen brauchen. Es war kühl am Morgen, doch der Start um 10 Uhr fand nicht statt. Informationen erreichten uns am Ende des letzten Startblocks nicht, da gab es keine Lautsprecher. Schließlich kam ich auf die Idee, wie hundert andere auch, aus dem schattigen Startblock über eine Baustelle in die wärmende Sonne zu streben. Zehn Minuten über die Zeit können lang sein; die 10 Minuten Verspätung aus mir unbekannt gebliebenen Gründen – beim Wachau-Marathon wurde die Verspätung wenigstens vor der Startaufstellung mit verspäteten Bussen begründet – stehen so auch nur in der „Südwestpresse“. Ich erreichte die Startmatten nach 19 Minuten.

Der Anfang der Strecke auf der Talfinger Uferstraße ließ sich ausgesprochen gut an, wenn man davon absieht, daß ein sogenanntes Quad, offenbar mit offiziellem Status, schlicht in das laufende Feld hineinfuhr. Zwei Läufer spotteten vor der Donaubrücke, ob man denn einen Paß für Bayern brauche; doch Ulm und Neu-Ulm kooperieren eng. An der Strecke kluge Sentenzen, doch ich konnte selbst bei meiner 7:10-Geschwindigkeit keine zuende lesen. Am bayerischen Donauufer, bereits bei Kilometer 12, vermutete ich, daß der Ulmer Marathon wohl auf einer schnellen Strecke stattfinde. Zu Unrecht. Der Abstecher zurück nach Ulm in die Altstadt schien mir als Unterbrechung eines Landschaftsmarathons akzeptabel zu sein – trotz Kopfsteinpflaster. Durch Neu-Ulm am bayerischen Donauufer entlang, wo ich am anderen Ufer den Gegenstrom der Läufer sehen konnte. Als überaus angenehm empfand ich an der Iller, daß die Strecke bis dahin überwiegend durch Schatten geführt hatte. Am Kloster Wiblingen die Halbmarathon-Matte.

Doch ausgerechnet, als jeder Marathon schwer zu werden beginnt, ändert sich das Bild. Das letzte Viertel führt durch ein Industrierevier und danach durch unübersichtliche Straßenzüge. Quälend die lange Wendepunktstrecke zum Klosterhof in Söflingen. Zwar scheint mir die Zahl der Laufkriminellen gering zu sein, aber nur auf soziale Kontrolle der Läufer zu bauen, ist denn doch wohl zu blauäugig. Ein Schnürsenkel-Binder, der dann in der Gegenrichtung weiterläuft, hätte es auf solchen hütchenmarkierten Wendepunktstrecken einfach. Sitze ich im Glashaus? Meine Zwischenzeit bei Kilometer 32 ist wie bei 17 anderen in der Ergebnisliste nicht verzeichnet. Mikatiming, bei dem ich auch keinen Urkundenausdruck entdecken konnte, wird erklären müssen, weshalb mein Matten-Auftritt, der ja immerhin akustisch signalisiert wurde, vom System ignoriert wurde. Der Verkehrskreisel Blaubeurer Tor ist so ziemlich das übelste auf einer Marathonstrecke. Das Kopfsteinpflaster, das ich bei etwa Kilometer 14 tolerieren konnte, wird nun zur Schikane. Publikum, so sehr es uns auch erfreut, verstellt uns wenn nicht den Weg, so doch die Sicht. Wir hinten werden gar nicht mehr als Läufer wahrgenommen. Auf diesem Marathon bin ich einem Hund, einem Kleinkind und einem Radfahrer ausgewichen und habe mich an einer Gabelung nach dem Weg erkundigt. Den Kurs durch ein Breitwandkino zu führen, das Xinedom, hat man wahrscheinlich vom Ruhrmarathon abgekupfert; doch was beim Original von hoher Symbolkraft war, der Lauf durch die Gießerei von Opel, begleitet von Klaviermusik, war in Ulm nichts als ein Hindernis kurz vor dem Ziel. Als Gag hätte ich gelten lassen, wenn die Läufer gefilmt und die Bilder auf die Leinwand projiziert worden wären. Wann kann man sich sonst schon laufend im Spiegel sehen? Weitere Schikane der Anstieg zum Münsterplatz. Das Münster ein großartiges Ziel. Wann immer man im Vorbeifahren den 161 Meter hohen Turm erblicken wird, – man wird sich an das Ziel erinnern. Doch wie bei der ganzen Veranstaltung liegen auch hier, marathonspezifisch gesehen, gelungene Planung und mißratene Details dicht beieinander. Es ist eng rund ums Münster. Ich mußte aufs Auslaufen verzichten. Es bekam mir schlecht, der Wechsel von Anspannung und Stillstand war zu abrupt. Dringendes Bedürfnis, mich zu setzen oder besser noch hinzulegen. Doch bei dem nun eingeschränkten Blickfeld konnte ich weder ein Sanitätszelt noch die angekündigte Massage, von der ich mir eine Liege erhoffte, wahrnehmen. Der Schwebezustand zum Kollaps hin verflüchtigte sich nach wenigen Minuten, aber die muß man erst durchstehen. Ich sah, wie eine Frau auf der Liege über den Münsterplatz gerollt wurde, und ich hörte das marathonferne Geplauder des Sprechers auf der Bühne. Ein sich verhaspelnder Marathonläufer am Mikrophon, der Informationen vermittelt, wäre mir lieber als diese morgens frisch geölten Schlager-Moderatoren.

Die wichtigsten Voraussetzungen stimmen, nämlich das Umfeld, die einhellige Unterstützung einer Laufveranstaltung in Ulm und Neu-Ulm, ein wohlmeinendes Publikum, die organisatorische Struktur, sehr bemühte Besetzung an den Verpflegungsständen, durchgehende Kilometrierung, im allgemeinen einwandfreie Markierung. Doch es gibt – wir sind inzwischen vielleicht auch verwöhnt – Erstveranstaltungen ohne die Mängel von Erstveranstaltungen.

Constanze und Walter Wagner habe ich angekündigt, daß ich ihren Bericht erst lesen würde, wenn ich meine Beurteilung ins Netz geschickt haben würde. Nun bin ich neugierig darauf, wie weit subjektives Erleben und objektive Berichterstattung auseinander klaffen.

Längst wollte ich im September in die Wachau zum Marathon. In diesem Jahr motivierte der Europacup, ist es doch fraglich, ob ich künftig noch die nötigen Ultras, die zum Cup gehören, in einem Jahr zusammenbekomme. 53 Kilometer flache Strecke, fast nur auf Hartbelag, das schien machbar – noch, und nur dank dem Entgegenkommen des Veranstalters. Das Ziel werde so lange offen gehalten, bis der Letzte da sei, lautete die Auskunft auf die besorgte Frage. Doch in diesem Jahr sind ohnehin mit mir, dem Letzten, 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über den sechseinhalb Stunden geblieben, die in der Ausschreibung angegeben waren. Der Wachau-Marathon ist offenbar eher ein Halbmarathon; von den Marathonstartern an der Donau bei Weitenegg kamen 999 ins Ziel, von den Halbmarathonstartern in Spitz hingegen 4809. Und selbst der Viertelsmarathon, schlichte 10 Kilometer, war mit 1129 Teilnehmern besetzt. Nur 136 dagegen hatten sich vorgenommen, die Ultrastrecke zu laufen.

Meine Informationen waren dünn, daher schreibe ich auf, was festzuhalten ist. Die Streckenführung ist äußerst simpel. Der Marathon wird auf der Bundesstraße 3 am nördlichen Donauufer ausgetragen; da es am südlichen Ufer eine Ausweichmöglichkeit für den Fahrzeugverkehr gibt, kann man sie am Sonntag stundenlang sperren. Das Feld kann so dicht sein, wie es will, es ist nach etwa 300 Metern Platz genug vorhanden. Erst auf den letzten fünf Kilometern führt der Kurs abseits der Bundesstraße und schließlich durch Krems zum Stadion. Hier gibt es dann offenbar Orientierungsprobleme, jedenfalls wenn man nicht mit dem Hauptfeld läuft. 37 Kilometer Bundesstraße, da ist es wichtig, die Augen zu beschäftigen. Sie finden reichlich zu schauen; ich halte die Wachau für eine der schönsten Flußlandschaften. Jedes Ausflugsschiff, jeder Frachtkahn, jedes Motorboot lenkt ab. Erinnerungen werden wach, 1984 liefen wir von der Schlögener Donauschlinge den Strom entlang nach Hainburg östlich von Wien, auf diesem Abschnitt auf der anderen Donauseite. Jener Donaulauf war ein Markstein auf dem Feld des noch jungen Ultralaufs.

|

|

Bei Grimsing drehen wir eine Schleife, so daß wir diesen Straßenabschnitt zweimal passieren. Unterwegs dann dröhnendes musikalisches Geräusch aus den Lautsprechern, die auch für uns ganz hinten noch angestellt bleiben. Daß die Feuerwehren oder wer immer die Streckenbetreuung verantwortet, einen so schlechten Geschmack haben! Als ich vorbeikomme, wird gerade Mallorca besungen. Das ist es wohl, was man in der Wachau hören will. Ein kleiner Lichtblick an anderer Stelle: Einige bodenständige Musiker spielen den Radetzky-Marsch, geht auch mit Ziehharmonika. Bei Aggsbach ein Haus der Freiwilligen Feuerwehr mit einem Venus-Saal. Nein, nein, es ist nicht der Feuerwehrpuff, sondern ein paar Kilometer weiter ist 1908 die Venus von Willendorf gefunden worden, eine etwa 10 Zentimeter große Statuette, 26000 bis 30000 Jahre alt, eine fleischige, sehr realistische Frauendarstellung, die zur Göttin des Matriarchats taugt und wohl auch so von Feministinnen angesehen worden ist. | |

|

Denkmal am Fundort der

Venus von Willendorf |

Altes Kulturland... Die Nibelungen sind hier entlang gezogen und haben in Pöchlarn Station gemacht; Aus Pöchlarn stammt Oskar Kokoschka. Am anderen Ufer Stift Melk. Später, bei Krems, erblicken wir auf der Höhe Stift Göttweig. Andere Zeugnisse barocken Christentums wie Maria Taferl und Maria Laach verbergen sich hinter den Höhen. An der Bundesstraße ständig Hinweise auf Weingüter. Beim Jamek war ich vor reichlich zwanzig Jahren, im Prandtauerhof, zur Weinprobe im Kellerschlössel, im Teisenhoferhof, im Nikolaihof zu Mautern, beim Schickh in Kleinwien. Eine Landschaft, die man, wenn man sie nicht durchläuft, mit dem Fahrrad bereisen sollte. Tags sich tüchtig strapazieren und abends schlemmen und die Gewächse probieren. Nennt man mich einen Genußläufer?

In Spitz die unerfreuliche Hinterlassenschaft eines Massenaufbruchs, die Halbmarathonläufer sind hier gestartet. Lange Zeit habe ich die letzte Marathonstaffel-Läuferin vor mir gehabt, dann hat sie ihre Wechselstelle erreicht. Im Dürnsteiner Tunnel erkenne ich, daß etwa 300 Meter vor mir ein Läufer die Röhre verläßt. Allein im gänzlich leeren Tunnel – merkwürdiges Gefühl. Obwohl ich nicht an Klaustrophobie leide, bin ich froh, wieder im Sonnenlicht zu sein. Hätte es geregnet wie am Tag zuvor, hätte der Tunnel wahrscheinlich gar nicht lang genug sein können. Wir haben Glück mit dem Wetter gehabt, zum Teil bedeckt, kühl, bis auf den Wind optimales Laufwetter. Die Brücke hinüber nach Mautern. Nun werde ich unsicher, ich habe gelesen, die Ultrastrecke führe auf die andere Donauseite. Vorsichtshalber frage ich den nächsten Posten der Freiwilligen Feuerwehr. Die Auskunft ist präzise. Weiter geradeaus, dann trenne sich die Strecke. Die Markierung ist eindeutig. Der Marathonläufer vor mir biegt links nach Krems ab, die Ultrastrecke führt auf dem Donaudamm entlang. Erst die nächste große Straßenbrücke ist es. Auf dem Anhang an die Marathonstrecke durch die Aulandschaft weit und breit kein Läufer mehr, doch die Markierung läßt keine Zweifel zu. Um so mehr verwundert mich, daß nicht weniger als 19 Ultraläufer disqualifiziert worden sind. Offenbar haben sie, ein Versehen unterstellt, die Strecke abgekürzt. Den beiden schnellsten von ihnen hätte ihre Zeit im Ziel zu denken geben müssen, beide trafen, obwohl sie an der Halbmarathonmarke etwa zehn Minuten Abstand zum späteren Sieger hatten, vor dem Sieger ein. Meine Anfrage, wie es zu der hohen Zahl von Disqualifikationen – fast 15 Prozent – kommen konnte, läuft noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in Krems das Ziel auf direktem Weg erreicht hätte. Doch an der Donaubrücke zurück ans nördliche Ufer wartete eine Motorrad-Eskorte auf mich. Das gab es nicht einmal beim Spartathlon, da war die Eskorte zu Fuß. Die Motorradfahrer schirmten mich vor dem Verkehr ab und wiesen mir die Ideallinie über Kreuzungspunkte und Abbiegungen – ein komfortabler Weg ins Stadion. Da die Eskorte beabsichtigt worden ist, droht mir offensichtlich keine Disqualifikation wegen unerlaubten Schrittmachens. Die Motorradfahrer in der Fußgängerstraße signalisierten die hohe Bedeutung des begleiteten Läufers, was Passanten zu Beifall hinriß. Ich stelle mir vor, auch bei Politikern ist es so, es steckt nichts dahinter, man will nur keinen Ärger, daher die Eskorte.

|

Im Stadion ein Zielband – leichte Verwirrung: Was macht man mit einem Zielband, gegen das man läuft? Kann man darüber stolpern? Muß man nicht aufheben, wenn etwas zu Boden fällt? Ich bemerke, daß mir jegliche Erfahrung mit Zielbändern fehlt. Der Empfang qualitativ überwältigend. Beim Spartathlon schal gewordenes Wasser aus der Schale des Bürgermeisters, hier ein Glas Wein aus der Wachau. Soll ich die Empfehlung aussprechen: Wenn man schon nicht der Erste sein kann, dann am besten doch der Letzte? |

Während des Laufes habe ich auch an die Wahl daheim gedacht, aber ziemlich flüchtig. Das Ergebnis am Abend hat mich im Gegensatz zu den professionellen Kommentatoren nicht überrascht. Eberhard in Südfrankreich, dem ich zehn Tage vor der Wahl einen Brief geschrieben habe, kann es bezeugen: „Ich bin mir nicht so sicher, daß es zu einer CDU/FDP-Koalition kommen wird. Die Leute haben ja auch ein Gedächtnis. Mit Schäuble wäre Deutschland in das Irak-Chaos hineingezogen worden, und das meiste von dem, was die gegenwärtige Regierung angegangen hat, ist unter dem ,großen Staatsmann’ Kohl einfach liegengelassen worden. Deutschland wurde nicht regiert, sondern verwaltet und Außenpolitik mit dem Scheckbuch betrieben. Das alles macht mir Schröder und erst recht den Fischer nicht sympathischer. Ich halte es für vorstellbar, daß das Wahlergebnis zu einer großen Koalition Schwarzrot zwingt. Dann bewegt sich noch weniger. Die politischen Gestaltungsmöglichkeiten halte auch ich für außerordentlich begrenzt.“

Die Situation provoziert zu Satire: Da wir zwei haben, die sich für die Kanzlerin und den Kanzler halten, sollten sie nacheinander regieren. Das Rotationsprinzip gehörte ja zum Wahlprogramm der Grünen, und offensichtlich ziemlich viele Wähler fanden das vernünftig, mag es auch tatsächlich hirnrissig sein. Also soll in einer großen Koalition Angela Merkel die beiden ersten Jahre regieren, denn zunächst muß die Zahl der Arbeitslosen erheblich reduziert werden. Daß dies Gert Schröder nicht kann, obwohl er sich daran messen lassen wollte, hat er bewiesen. Das Verhältnis zu den USA würde sich unter Frau Merkel schlagartig bessern, aber eine schwarzrote Koalition und eine starke friedliebende Opposition würden verhindern, daß sie uns in Buschs nächsten Krieg, welchen auch immer, hineinzieht. Nach zwei Jahren Aufschwung muß Gerhard Schröder ran und sein Reformwerk fortsetzen. Dank der Beseitigung der Massenarbeitslosigkeit durch Frau Merkel gelingt das dann auch, und die Wähler können beim nächsten Mal ohne Bauchgrimmen entscheiden. Vielleicht finden manche meine konstruktive Lösung bedenkenswert, doch ich stehe nicht mehr zur Verfügung. Das hätte man sich eher überlegen sollen.

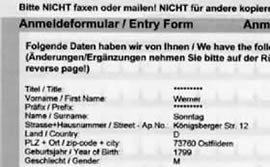

Ich weiß, daß ich nun ein alter Mann bin – doch so alt? Der Hamburg-Marathon hat mir ein schon ausgefertigtes Anmeldeformular für den 21. Marathon am 23. April 2006 geschickt, da ich bisher viermal in Hamburg gestartet bin.

|

Name, Adresse, Nationalität – alles war richtig vermerkt. Ausgenommen das Geburtsjahr. In Rom hatten sie mich erheblich jünger gemacht, so daß ich, hätte ich tatsächlich laufen können, um einen sicheren Altersklassenplatz betrogen worden wäre. In Hamburg ist das Gegenteil passiert – einsamer Rekord, mein Geburtsjahr: Anno 1799. Immerhin wird die Chance geboten, Unrichtigkeiten zu ändern. |

Eines zeigt mir die Jahreszahl, nämlich den Fortschritt von Computerprogrammen. Vor Jahren hatte es, wie Karl Lennartz erzählt hat, der älteste deutsche Marathonläufer, Josef Galia, schwer. Die Software nahm bei der Anmeldung sein Geburtsjahr nicht an; es fiel noch ins 19. Jahrhundert. Galia war einer der sicherlich wenigen Menschen, deren Leben sich auf drei Jahrhunderte erstreckte. Gestern riß ich den Stecker des Videorekorders aus der Steckdose. Damit erlosch die Zeiteinstellung. Nach der Anleitung versuchte ich, die Uhrzeit neu einzustellen. Doch das Programm kennt das Jahr 2005 nicht. Es begann 1989, der Hersteller traute ihm offenbar keine längere Betriebszeit als bis zum Jahr 2002 zu. Nun stimmt die Bezeichnung des Wochentages nicht mehr. Hoffentlich kann man unsere hoch elektronifizierten Autos noch als Oldtimer fahren. Oder ist die Verschrottung auch gleich programmiert?

Ein Läuferroman – beim Basler City-Marathon bin ich darauf gestoßen – , ein Roman über Mensen Ernst: „Rashida oder Der Lauf zu den Quellen des Nils“. Autor ist der im nahen Freiburg lebende Marc Buhl. Gestern habe ich die Lektüre beendet. Die Belletristik tut sich mit dem Thema Laufen noch immer schwer. Vieles in der Vergangenheit ist einfach flach, der „Läufer von Marathon“ von Carl Diem wegen der Heroisierung in der Nazi-Zeit geradezu peinlich. Wo die innerseelische Realität gespiegelt werden soll, werden allein die Empfindungen und Gedanken des jeweiligen Autors projiziert; ich selbst kann mich dabei nicht ausnehmen. Ein anspruchsvoll gestalteter Stoff, der auch in der Objektivierung dem Laufen gerecht würde, findet sich eher selten. Die Erzählung „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“ von Alan Sillitoe (1967) war ein solcher faszinierender literarischer Beitrag. „Brot und Spiele“ von Siegfried Lenz (1964) fällt mir ein und dann „Die 80 Tage des Gunder Hägg“ von Hans Gebhardt (1976). „Flanagan’s Run“ von Tom McNab (deutsch: „Das Rennen“, 1983). An diese Titel reiht sich nun „Rashida“. Meine Gedanken nach der Lektüre sind noch ungeordnet, ich muß auch noch ermitteln, inwieweit die Begebenheiten der Realität entsprechen. Eines aber weiß ich: Dieser Roman hat, so unprätentiös er sich auch gibt, einen hohen literarischen Rang. Er ist poetisch. Einen Satz habe ich mir gemerkt: „Ein Läufer ist einer, der weitermacht, obwohl er nicht mehr kann.“

Am Ortsausgang, dort wo ich die Durchgangsstraße überquere, sind die Laternenmasten mit Wahlplakaten bestückt. Die Plakate sind auf Pappe über soliden Holzrahmen geklebt. Auf diese Weise können die Parteien die Plakate von Fall zu Fall, wenn man denn bei Parteien von einem Fall reden will, austauschen. Doch dieser Tage fand ich zwei Plakate zerstört vor. Nicht nur die Plakate waren zerstört, sondern auch ihr solider Unterbau. Eindeutig hatte sich Politvandalismus ausgetobt. Ich teile ja das inzwischen abgrundtiefe Mißtrauen gegen Berufspolitiker, gleich welcher Couleur; doch politisch Unreife bekommen eher schlechtere denn bessere Politiker ins Amt. Nicht einmal der Krake McDonalds wird durch Vernichtung von Werbemitteln bekämpft, obwohl dies vielleicht eine angemessene Antwort auf die Versauung der Umgebung mit den reichlichen McDonalds-Verpackungen wäre. Doch Werbung für Kandidaten von Parteien gehört zum politischen Geschäft; auch wer mit den Botschaften nicht einverstanden ist, muß sie doch dem Grunde nach bejahen. Anders ist Demokratie nicht praktizierbar. Sie darf nicht schwächer sein als eine Diktatur, und Diktaturen sparen wahrlich nicht mit Propagandaaufwand. In der Zeitung habe ich gelesen, von der Zerstörung von Wahlplakaten seien alle Parteien betroffen. Offenbar sind es nicht die Gegner bestimmter Parteien, die die Plakate der Konkurrenz zerstören, obwohl es das auch schon gegeben hat; es sind im Grunde die heimlichen Faschisten, die Plakate abreißen. Linksextremisten haben seit 1968 mit auf Hauswände gepinselten Politparolen, öffentliches und privates Eigentum nicht achtend, die Politkultur verdorben. Die Graffiti-Sprayer haben das übrige getan. Beim Laufen kommt man ja herum – und ärgert sich über die Schmierereien, denen man allenthalben begegnet.

Wie sie alle, und zwar von allen Seiten, über den Ärztepräsidenten hergefallen sind! Der Dr. Hoppe hat nichts anderes getan, als ein klares Wort zu unserem Gesundheitswesen zu sagen, das dessen Mißbrauch begünstigt. Es versteht sich, daß Gesunde das Risiko gesundheitlicher Schicksalsschläge bei anderen mitzutragen haben. Doch wer seine Gesundheit aus freien Stücken aufs Spiel setzt, muß nicht auf die Solidargemeinschaft bauen können. Ein Spieler, der sein Vermögen im Casino vertut, kann nicht erwarten, daß ihm die Solidargemeinschaft die Hypothek fürs Eigenheim finanziert. Jeder langjährig unfallfrei fahrende Autohalter würde sich beschweren, wenn er weiterhin dieselbe Prämie hätte zahlen müssen wie sein Nachbar, der jährlich ein Auto zerstört. Ich kann nichts Verwerfliches daran finden, die Deckung sozialer Risiken mit der Kfz-Versicherung zu vergleichen. Defensives Fahren hat sicherlich auch mit der Erhaltung des Schadenfreiheitsrabattes zu tun. Die Erhöhung der Tabaksteuer hat eindeutig dazu geführt, daß Raucher das Rauchen aufgeben und wahrscheinlich andere es gar nicht erst anfangen. Vor Jahren gedachten die Bündnisgrünen, den motorisierten Verkehr durch Spritpreise von 3 Deutschmark den Liter zu reduzieren. Jetzt sind wir soweit. Das politische Ziel einer Regierungspartei ist erreicht. Wer beschwert sich also? Weshalb sollte es im Gesundheitswesen anders sein? Wer sich nicht informieren will oder wider bessere Information lebt, muß halt zahlen. Ist erst einmal der Wille zu politischer Veränderung da, wird man auch Kontrollmaßnahmen und Regularien finden. Freilich, die Medizin muß ihre Hausaufgaben machen. Solange nicht die eindeutige Aussage steht: Die Stoffwechselstörung Diabetes ist eine Folge des von der Nahrungsmittelindustrie mit schädlichen Produkten überschwemmten Marktes, wird man die Verursacher nicht für die Folgen haftbar machen können. Solange die Medizin Reparateure ausbildet anstatt qualifizierte Gesundheitsmanager, werden wir alle weiterhin für die Reparaturleistungen – wenn es denn wenigstens immer welche wären! – bluten. In zwanzig bis dreißig Jahren wird man auf solche Sätze stoßen und sich wundern: Damals also haben das schon manche gewußt... Vor vierzig Jahren spotteten Passanten, wenn sie mich laufen sahen: Eins, zwei, eins, zwei. Vor zwanzig Jahren galt ich in der Sprache der Medien als "Körnerfresser". Apropos, ich habe lange nichts mehr über Professor Pudel gelesen...

Die Neugier auf Premieren scheint verbreitet. Ich würde ihr viel mehr nachgeben, wenn nicht manche Marathon-Premiere in den Jahren danach in das Standardprogramm des Jahres einginge. Der erste dieser Läufe war der Schwarzwaldmarathon, der ja wohl eine der ersten Marathon-Premieren der jungen Volkslaufbewegung überhaupt gewesen ist. Ihm bin ich bis zur zehnten Wiederholung treu geblieben. Dann fiel der New York-Marathon in die Zeit, die Bindung war dahin. Mit dem Schwäbische-Alb-Marathon ist es mir ähnlich gegangen und mit dem Jungfrau-Marathon ebenso, bis eben der Tribut an die Alterslangsamkeit mich hinausdrängte. Von Berlin habe ich mich in diesem Jahr losgerissen, wiewohl ich mir dort diesmal die lebenslange Startnummer hätte erlaufen können. Manchmal spielt auch die geographische Nähe des Starts eine Rolle. Ganz klar, daß ich im vorigen Jahr beim 1. Bottwartal-Marathon sein mußte, eine knappe Autostunde von zu Hause entfernt. Andererseits hat ganz sicher die weite Anreise bisher meine Teilnahme am Marathon auf Helgoland verhindert.

|

Für den 1. Baseler City-Marathon standen die Sterne günstig, vier Wochen von Davos und geographisch zweieinhalb Stunden auf glatter Autobahnstrecke entfernt. Außerdem hat mich Markus zur Nacht aufgenommen – ein Komfort-Marathon also, ohne den mindesten Läuferstreß, den eine neue Laufveranstaltung zwangsläufig mit sich bringt. Zwar hatte ich den Eindruck, daß selbst die deutsch-schweizerische Grenze eine Barriere darstellt; vertraute Gesichter aus Deutschland waren selten. Fleißige Premierenbesucher hingegen waren da, Horst Preisler und Jürgen Roscher. Und zum guten Schluß machte ein, wie ich meinte, Bildjournalist ein Photo von mir. Es war Ralf Klink – ich hätte ihn erkennen müssen. Doch nach einem Marathon ist der Blick offenbar getrübt, will sagen, fokussiert auf einen langen Schluck. |

Der Auftritt der Veranstalter – ich gestehe es – schien mir bis zum Start nicht allzu stark zu sein. Die Läufermesse am Start in einer Messehalle war geradezu enttäuschend. Keine Andeutung, daß es sich bei Läuferbedarf um eine der stärksten Sportartikel-Branchen handelt. In dieses provinzielle Bild paßt, daß ein Anbieter von einem der Hauptsponsoren, Reebok, aus der Messe gedrängt wurde. Noch am Freitag mußte der Verkäufer zusammenpacken und den Stand räumen. Dies blieb zum Glück der seriösen "Basler Zeitung" nicht verborgen. Bei der Kategorien-Einteilung konnte man nachdenklich werden. F und M 60 waren das Äußerste. Was hat man unter M wie Männer 10 zu verstehen? Kinder und Jugendliche halt. Beim Schüler-Marathon, einem Staffellauf, gab es zwei Gruppen, die Jahrgänge 1990 bis 1993 mit 13 Klassierten und die Jahrgänge 1987 bis 1989 mit 6 Klassierten. Bis M 60 waren jeweils 10 Jahrgänge zusammengefaßt, in der M 60 hingegen real 19 Jahrgänge mit zusammen 59 klassierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Man darf halt nicht alt werden in Basel.

| Das eher schwache Bild wandelte sich am Starttag zum Positiven. Mit der Tram, dem Tram, wie Markus sagte, fuhren wir bequem zur Messehalle 3. Wo hätte ich sonst erlebt, daß ich mit einem öffentlichen Verkehrsmittel bis fast an die Startlinie gebracht worden wäre? Basel verfügt über ein außerordentlich dichtes Trambahnnetz. Als Autofahrer war mir das schon aufgefallen. Es kostet Mühe, im Auto nicht zum Verkehrshindernis des öffentlichen Nahverkehrs zu werden und andererseits nicht mit der allgegenwärtigen Tram zusammenzustoßen. Aufmerksamkeit erfordert das Trambahnnetz auch von Läufern. Tückisch sind Weichen in die Straße eingelassen, und leicht kann man mit der Fußspitze hängenbleiben, wenn man nicht aufpaßt. Zum Glück hat man sich dann, wenn die Füße schwer geworden sind, genügend von den Fußfallen entfernt. |

|

Markus erklärte mir die Stadt, durch die wir liefen, und vergaß auch nicht zu erwähnen, wo er als Kind Fußball gespielt habe. Es muß, wie mir Markus bestätigte, einen eigenen Reiz haben, die Stadt, in der man aufgewachsen ist und in der man lebt, nun in einem Marathon zu durchqueren. Der Kurs vermittelt ein realistisches Bild. Basel, das sind eben nicht nur Münster und Rathaus, sondern auch chemische und pharmazeutische Industrie, Gewerbegebiete und Hafenanlagen. Aber auch sehr viel Rhein und, an der deutschen Grenze, schattiger Wald. Den hatten wir nötig. Die Prognose hatte eine optimale Marathontemperatur verheißen, das war sie nicht. Endlich bin ich bei meinem Entschuldigungsgrund. Mit meiner Siebener-Geschwindigkeit wäre ich ja hervorragend gewesen, doch sie reichte nur bis bald nach Kilometer 30. Dann fiel ich in den Gehschritt, und wenn man erst einmal geht... Will ich mich beklagen? Ich war zwei Minuten rascher als beim Ruhrmarathon. Ich muß mich endlich daran gewöhnen. Als einer, der vor kurzem die Goldene Hochzeit begangen hat, weiß ich, daß es eine Diamantene Hochzeit gibt und schließlich auch eine Gnadenhochzeit. Ich vermute, daß ich allmählich in den Gnaden-Marathon hinein schlittere. (Fotos: Ralf Klink)

Auf einer Veranstaltung, die nichts mit Gesundheit zu tun hat, erst recht nicht mit Laufen, kommt man sich leicht als Außenseiter vor, wenn man sich von dem relativ dichten Programm absentiert, um zu laufen. Erst recht in Ungarn, wo zwar ebenfalls schon vor Jahrzehnten gelaufen worden ist – wahrscheinlich ist hier der Begriff "Supermarathon" erstmals verwendet worden – , aber das Laufen heute noch nicht in dem Maße Alltagskultur ist wie in den Industriegesellschaften. Auch das Umfeld, auf einem Reiterhof in der Puszta, war nicht recht lauffreundlich. Auffallend war, daß in der Hauptsache junge Mädchen rauchten. Als Laufstrecke hatte ich mir die schmale Zufahrtsstraße ausgeguckt; bei den beschwerlichen Sandwegen durch die Puszta weiß man nicht, wohin sie führen. Ein Wanderwegenetz wie in Mitteleuropa und insbesondere in den Alpen- und Mittelgebirgsregionen ist anderswo selten. Als ich an den Stallungen vorbei war, kam mir ein anderer Läufer entgegen, ein Ire, der an unserem Treffen teilnahm. Als ich in das Reiterhotel zurückkehrte, hatte sich gerade ein anderer, ein Israeli, sportlich gehend auf den Weg gemacht. Wenn ich dazu nehme, daß sich an einem improvisierten Fußballspiel auf dem Rasen ein knapp siebzigjähriger Deutscher beteiligte, komme ich zu dem Schluß, daß man als Läufer auch in der läuferischen Diaspora doch kein Außenseiter mehr ist. Den jungen Mädchen hätte ich sagen sollen, Reiten sei ebenfalls gesund – aber für das Pferd.

Die Hyponatriämie hat die medizinische Grundversorgung erreicht, nämlich den Arzt an der Ecke. Die „Deutsche Medizinische Wochenschrift“ hat in Nr. 27 vom 8. Juli 2005 die Ergebnisse einer Untersuchung beim Boston-Marathon 2002 mitgeteilt und von einem Sportmediziner kommentieren lassen. Es geht wieder ums Trinken, nämlich um „übermäßige Zufuhr hypotoner Flüssigkeit“, insbesondere Wasser.

Die Entwicklung auf einem so wichtigen Gebiet ist schon grotesk: In den dreißiger Jahren rieten Marathontrainer, den Langstreckenlauf ohne Flüssigkeitsaufnahme zu trainieren. Als der Volkslauf aufkam, war das Gegenteil richtig. Seit etwa den achtziger und neunziger Jahren werden Läufer zu exzessivem Trinken ermuntert. „Trinken, trinken, trinken!“ erscholl ärztlicher Rat über den Startplatz. Seit einigen Jahren wird differenziert, nun ist von moderater Flüssigkeitszufuhr während und nach dem Wettkampf die Rede. Dr. Dieter Kleinmann hat allerdings schon 1996 auf jenen Fall aus dem Jahr 1983 hingewiesen, der als „Wasservergiftung“ bekannt geworden ist. Wie so vieles stimmt auch dieser Begriff nicht; mit Wasser kann man sich nicht vergiften. Gemeint ist die Natriumausschwemmung durch zu reichliche Wasseraufnahme. Ein Arzt und ein Medizinstudent mußten damals beim 5. Ultralangstreckenlauf (100 km) der American Joggers Association als Notfälle ins Krankenhaus gebracht werden. Sie hatten an jenem heißen Tage mit einer Temperatur von maximal 32 Grad Celsius während des Laufes 24 Liter, beziehungsweise 20 Liter Flüssigkeit vorwiegend in Form von Wasser und Cola zu sich genommen. Ihre Natriumwerte waren gefährlich erniedrigt.

In einer aktuellen Studie (C. S. D. Almond et al.: Hyponatremia among Runners in the Boston Marathon, NEnglMed 2005) wurden beim Boston-Marathon 2002 Häufigkeit und potenzielle Risikofaktoren der Hyponatriämie bei 488 Teilnehmern untersucht. Hintergrund seien, so teilt die Deutsche Medizinische Wochenschrift mit, vermehrte Berichte über lebensbedrohliche, ja tödliche Hyponatriämien bei Marathonläufern. Von den 488 Untersuchten in Boston wiesen immerhin 13 Prozent eine solche Natriumausschwemmung auf; in 0,6 Prozent (3 Fälle) lagen die Werte unter der kritischen Grenze, hochgerechnet auf 15000 Zieleinläufer müsse man bei 1900 Läufern mit einer Hyponatriämie rechnen, davon 90 Fälle unterhalb der kritischen Schwelle. Risikofaktoren waren Gewichtszunahme (für manche Ohren mag das unglaublich klingen), lange Laufzeit (mehr als vier Stunden) und ein niedriger Body Mass Index (unter 20). „Die Gewichtszunahme korrelierte signifikant mit einer Flüssigkeitszufuhr von mehr als drei Litern.“ Hauptursache der Natriumausschwemmung sei eine exzessive Flüssigkeitszufuhr. Prof. Dr. med. Martin Halle, Technische Universität München, Klinikum rechts der Isar, Präventive und Rehabilitative Sportmedizin, beschreibt die beiden Mechanismen einer Hyponatriämie, nämlich Natriumchloridverlust durch massives Schwitzen und Verdünnungshyponatriämie durch positive Flüssigkeitsbilanz bei übermäßiger Zufuhr hypotoner Flüssigkeit. Prof. Halle kommt zu dem Schluß: „Flüssigkeit sollte in Abhängigkeit von Außenbedingungen, körperlicher Belastung und Schwitzen individuell nachgefüllt werden. Es sollte aber während eines Marathons nicht mehr als 3 Liter möglichst isotoner Flüssigkeit getrunken werden, wobei die Trinkmenge nach Beendigung des Wettkampfs mit eingerechnet werden muß.“

Es beruhigt mich ungemein, daß ich mir kein schlechtes Gewissen einreden muß, wenn ich bei einem Marathon, auch bei einem Ultramarathon, Verpflegungsstellen überspringe. Viele Marathons bin ich mit drei- oder viermaligem Trinken unterwegs gelaufen. Zu sogenannten Sportgetränken habe ich nur dann gegriffen, wenn es mich nach einem anderen Geschmack gelüstete. Gastrointestinale Störungen sind mir ebenso wie Krämpfe erspart geblieben – bis auf ein einziges Mal, als ich in Biel zur Kohlenhydratzufuhr ein angebotenes, aber mir nicht bekanntes Gel schluckte. Wasser hat immerhin den Vorzug einer im Vergleich zu isotonen Getränken geringeren Verweildauer im Magen. Die Gefahr der Hyponatriämie droht mir in Anbetracht „moderater Flüssigkeitsaufnahme“ nicht. Wieder einmal haben sich die Prinzipien, auf die ich bei der Beschäftigung mit vollwertiger Ernährung gestoßen bin, bewährt.

Als ich, nach landläufigen Begriffen schon ein alter Mann, 1986 den 1. Swiss Alpine Marathon bewältigen konnte, war ich froh, den Beginn einer neuen Kategorie von Läufen noch aktiv erleben zu dürfen, die der langen alpinen Läufe. Wie dankbar kann ich sein, daß sich mit dem 20-Jahr-Jubiläum dieses Ultraberglaufes auch mein persönliches Jubiläum verbindet! Eine Einschränkung ist dem Alter geschuldet. Nachdem ich ein Dutzendmal die lange Route, angeblich 67 Kilometer lang, in Wahrheit aber 72,1 Kilometer, über den Sertigpaß zurückgelegt hatte, mußte ich zur Marathonstrecke übergehen. Vielleicht hätte ich es 1998 bei der Austragung auf der neuen Strecke über Keschhütte und Scaletta noch geschafft, hätten sich da nicht alle Wetter gegen uns verschworen. Ich war nicht der einzige, der am Scaletta wegen Unterkühlung ins Sanitätszelt geführt wurde oder von sich aus aufgab. Seither verlasse ich mich am Veranstaltungstag nicht auf die Wetterprognose, die für jenen Tag im Jahr 1998 auf Hitze gelautet hatte, so daß wir alle leicht bekleidet liefen. Damals hatte auch ich angeregt, vor dem Aufstieg die Möglichkeit zu schaffen, wärmende und schützende Kleidung zu deponieren. Im Jahr darauf zeigte sich, daß die Durchgangszeiten für einen Fünfundsechzigjährigen zu eng sind. An der Keschhütte wurde ich wegen Zeitüberschreitung aus dem Rennen genommen; ich hatte die Hütte kurz nach vier Uhr und damit um 5 Minuten zu spät erreicht. Später wurde die Eliminationszeit noch um 20 Minuten vorverlegt. Keine Chance mehr, ich wechselte auf den K42. Es wird mein letzter gewesen sein, fünf Minuten vor dem offiziellen Zielschluß trabte ich ins Stadion. In den zwanzig Jahren ist mein Stundenmittel beim Swiss Alpine von 8 auf 5 Kilometer gesunken. Doch es war ein schöner Abschluß. Zwar stand ich unter zeitlichem Streß, aber die Rechnung ging auf. Bis Chants mußte ich eine Viertelstunde unter der letzten Durchgangszeit bleiben und dann beim Aufstieg auch noch etwas einsparen, um beim Aufstieg zum Scaletta zusetzen zu können. Der Aufstieg fiel schwer, schwerer als bei einer Wanderung. Daran merkt man doch, daß es sich um ein kräftezehrendes Rennen handelt, auch wenn wir hinten nur den kleineren Teil der Marathonstrecke im Laufschritt zurücklegen. Auf den Serpentinen oberhalb der Alp Funtauna passierte es: Ich blickte mich auf dem Fußpfad um, weil ich die Ansicht der klein gewordenen Alp Funtauna erhaschen wollte. Und schon lag ich, nicht wissend, wie mir geschehen war, und zwar am steilen Berghang, wo ich mich an zähem Gras festklammerte. Ein Läufer hinter mir, der einzige, der hier noch zu sehen war, ergriff meine Hand und zog mich auf den Weg zurück.

|

Beim Abstieg und im Dischmatal erlebte ich drei Stürze von Läufern vor mir. Typisch – die Wegbeschaffenheit gar nicht mehr so schlecht, aber die Konzentration hat nachgelassen. Der Weg zum Dürrboden hinunter ist vergleichsweise gut hergerichtet worden, so daß ich gegen 17.30 Uhr dort ankam. Schon phantasierte ich mir eine Zeit von acht Stunden zusammen; doch im Dischmatal schaffte ich trotz 300 Metern Gefälle keine 7 Kilometer mehr in der Stunde. Dennoch, ich bin hoch zufrieden. Viel Zuspruch unterwegs, selbst manche, die mich nicht kannten, fragten nach meinem Jahrgang. In der Tat, selbst meine in der Ebene tüchtigeren Altersgenossen haben sich hier noch nicht blicken lassen. Wir am Ende des Feldes wurden diesmal nicht durch Wetter-Unbill bestraft, sondern durch angenehme Kühle belohnt. |

Im Hotel wurde ich zwar beglückwünscht, aber zumindest vor Jahren konnte man die unausgesprochene Frage ablesen: Muß er sich das antun? Ich beharre darauf, daß man nicht aufhören sollte, Herausforderungen anzunehmen. Die Chance ihrer Bewältigung sollte dabei realistisch sein.

Jetzt weiß ich, was Hyperkinese ist. Die englische Bezeichnung sagt’s besser: hyperactivity, die pathologische Steigerung der Motorik. Der Knabe mochte etwa zwölf Jahre alt sein, hoch aufgeschossen. Im Zug nach Bergün bin ich ihm begegnet. Kurz nach Davos dachte ich mir noch nichts dabei, als er das Abteil verließ, wieder hereinkam und es wieder verließ, dies mehrmals hintereinander. Was er sonst noch tat, weiß ich nicht. Er fiel mir erst auf, als er sich ziellos im Waggon der Rhätischen Bahn bewegte und sich dann dort, wo seine Eltern saßen, auf der Sitzlehne niederließ. Nicht für sehr lange, wahrscheinlich sitzt es sich so auch nicht bequem. Dann kam er zu meinem Fenster, um von dort vor meiner Nase die Landschaft zu betrachten. Als ob er das nicht bei seinen Eltern hätte tun können! Wahrscheinlich hatte seine Unrast ein geheimes Ziel, nämlich anderen auf die Nerven zu gehen. In Filisur mußten wir umsteigen. Da der Waggon ziemlich voll war, blieb ich im Vorraum, es sind ja nur zwölf Minuten bis Bergün. Da kam der Knabe wieder, es hatte mich genau in den Waggon verschlagen, in den auch er mit seinen Eltern gestiegen war. Ich hätte die zwölf Minuten protokollieren sollen. Er verließ das Abteil, durchquerte den Vorraum, Schiebetür auf, betrat – Schiebetür auf – den nächsten Waggon, kehrte zurück, schloß die Schiebetür, öffnete sie, schloß sie. Dann kam er an das Fenster, an dem ich stand, und öffnete es, ohne mich zu fragen. Als er verschwunden war, schloß ich es. Kaum war er wieder da, öffnete er das Fenster wieder, obgleich wir durch einen der vielen Tunnel auf der Albulastrecke fuhren. Ich trat demonstrativ aus dem Luftzug. Den Gefallen, mich aufzuregen, tat ich ihm nicht. Ich vermute, es war ein italienischer Knabe, einer von denen, die Thomas Mann nie kennengelernt hat; sonst wäre der "Tod in Venedig" so nicht zustande gekommen. Inzwischen näherten wir uns der Station Bergün, rollten in den Bahnhof, ich drückte den Türknopf. Wenn der Zug gehalten hat, dauert es dann zwei, drei Sekunden, bis sich die Tür automatisch öffnet. Der Knabe drückte vor meiner Nase den Knopf, den ich schon gedrückt hatte. Da nichts geschah, drückte er nochmals – diesmal anhaltend. Die Tür öffnete sich, ich konnte dem Knaben entrinnen. Wie mag es ein Lehrer mit einem solchen Knaben aushalten? Die Eltern kümmern sich offenbar nicht um ihn, ich hörte keinen einzigen Ordnungsruf, wiewohl die Sinnlosigkeit seines Tuns offensichtlich war, und ebenso offensichtlich, daß er andere Leute belästigte. Ob eine Lauftherapie helfen würde? Wenn man einen solchen Knaben bis zur Ermüdung laufen ließe? Das homöopathische Prinzip gewissermaßen: Man setzt Mittel ein, die in hoher Dosierung den Krankheitserscheinungen ähnliche Symptome verursachen. Die Krankheitserscheinung ist die Hypermotorik. Laufen ist Hyperkinese. Man heilt Gleiches mit Gleichem. Statt mit Samuel Hahnemanns „Similia similibus curentur“ kann man’s auch ganz einfach sagen: Nach einem zweistündigen Lauftraining in der Zügenschlucht wäre der Kerl so müde, daß er im Zuge alle viere von sich strecken würde. Seine krankhaft gesteigerte Motorik hätte ein natürliches Ziel und wir unsere Ruhe vor ihm.

Dieser Tage mußte ich meinen Schritt verlangsamen, ein grüner Vogel, ein Grünfink?, trippelte auf dem Weg vor mir und ließ sich nicht stören. Vielleicht hatte er Interessantes zum Aufpicken entdeckt. Erst bevor ich vollends zum Stillstand kam, flog er ins Gebüsch. Ähnliches ist mir mit einer jungen Amsel passiert. Amseln sind ohnehin nicht menschenscheu; sie gehen nur aus dem Weg, fliegen aber nicht davon, wenn es nicht sein muß. In einem Märchen kommt vor, daß ein Vogel den Weg weist. In der Tat fällt mir immer wieder auf, daß mich ein Vogel ein Stück begleitet. Er fliegt am Wegrand dicht über dem Boden vor mir her, läßt mich herankommen, fliegt wie vordem ein Stück weiter, verharrt, fliegt weiter. Vielleicht hat ein Ornithologe eine simple ethologische Erklärung dafür: Der Vogel will fliehen, weiß aber nicht, daß er seitwärts fliehen muß und nicht vor einem Menschen her. Doch ich finde das Bild viel schöner: Ein Vogel weist mir den Weg.

Vor der Brücke über die Umgehungsstraße kehrte ein junges Mädchen um und sprach mich an, ob ich wisse, wie man da hinüberkomme. Ich verwundert: Über die Brücke. Aber da dürfe man doch nicht hinüber, sagte es und wies auf ein Verkehrszeichen. Das war ein auf die Spitze gestelltes rot umrandetes Dreieck und zeigte einen Fußgänger. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, das Mädchen hatte ein Warnzeichen für Kraftfahrer, die auf Fußgänger achten sollten, mit einem Verbotszeichen verwechselt. Das Mädchen war keine elf Jahre alt, sondern in einem Alter, in dem man an den Führerschein denkt, also mindestens 17 Jahre. Das Mädchen war weder geistig behindert noch wollte es Scherz mit mir treiben, und ganz unerfahren mit Technik war es auch nicht, denn es führte ein Mobilphon bei sich. Amüsiert lief ich weiter – über die Brücke –, und ich dachte an den Skandinavier, der sich während des Swiss Alpine nicht über die Holzplanken des Wiesener Viadukts traute und sich daher anschickte, zum 90 Meter tieferen Landwasser abzusteigen und jenseits des Flusses die 90 Meter emporzuklimmen. Noch rechtzeitig konnte der Läufer damals zurückgeholt werden.

Heute hat mich ein alter Läufer angerufen und geklagt, die Läufe würden immer anonymer. Und nur den Spitzenläufern werde Aufmerksamkeit gezollt. Ob das nicht ein Thema wäre? Vor allem aber ist es eine Chance für die kleinen Veranstalter.

Die Eintragung unterbrochen, um die Entscheidung des Bundespräsidenten zu hören. Wie die meisten Deutschen stimme ich dem Entschluß zu, den Weg zu Neuwahlen freizugeben; dennoch halte ich die legalisierte Methode, einem Kanzler, dem zumindest seine Fraktion vertraut, das Mißtrauen auszusprechen, für absurdes Theater. Ob sich das die Schöpfer des Grundgesetzes so vorgestellt haben? In anderem haben wir uns ja auch vom ursprünglichen Grundgesetz entfernt oder seine Gebote nicht eingelöst. Verfassungstreue wird gern als moralische Keule benützt, aber nicht immer wird im Sinne des Grundgesetzes gehandelt. Als ich 1966 beim Erwerb eines Reihenhäuschens eine Abgabe von 5 Prozent des Kaufpreises zahlen mußte, weil ich nicht am Ort gewohnt hatte, habe ich das glatt für grundgesetzwidrig gehalten. Doch hätte ich statt des Häuschens lieber einen Anwalt bezahlen sollen? Am Wahltag, dem 18. September, werde ich den Wachau-Marathon laufen.

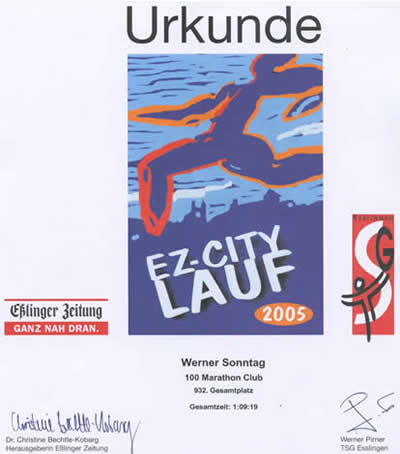

Ein Tagebuch ist die geeignete Form, Unfertiges zu Papier zu bringen (falsches Bild, ich sitze am Rechner). Es laufen Gespräche über einen neuen Marathon. Natürlich, irgendwo laufen immer Gespräche über einen neuen Marathon – es wäre ja gelacht, wenn es im nächsten Jahr keine neuen Veranstaltungen gäbe! Diesmal kommt die Initiative aus Esslingen. Dort hat man die erst 30 Jahre alte Stadthalle abgerissen und ein Kongreßzentrum mit Hotel errichtet. Nun hat man ein Neckarzentrum, aber noch keinen Neckarmarathon. Denn das ist klar, wenn man keinen Marathon Hügel hinan, Hügel herab veranstalten will, muß er am Fluß entlang führen. Da gibt es einen Uferweg. Auf diese Weise könnte Stuttgart wenigstens zum Zipfel eines Marathons kommen. Ein kluger Schachzug. Stuttgart hat einen Halbmarathon, wenngleich einen großen. Das angrenzende Esslingen könnte sich bundesweit im Lichte eines Marathons sonnen. Die Marathonsammler sammeln keine Halbmarathons, sondern Marathons. Das Einzugsgebiet eines Marathons ist größer als das eines Halbmarathons. Der Stadtlauf hat die Esslinger offenbar auf den Geschmack gebracht. Mich sollte es freuen, wenn es nicht bei Gedankenspielen und Gesprächen bliebe.

Die Farben der ehemaligen Freien Reichsstadt Esslingen sind rot-grün – schon immer. Esslingen hat daher keine blaue Linie, sondern eine rote. Als ich mir heute in Esslingen ein Paar Schuhe kaufte, Gesundheitsschuhe – ja, doch –, entdeckte ich sie wieder, die rote Linie. Da also sind wir gelaufen, über dieses holprige Pflaster, mit dem die Vergangenheit konserviert wird, und sei es, daß man Pflaster aus China importiert, wenn man es schon nicht mehr in der DDR, weil es sie nicht mehr gibt und man den einstigen Exportartikel dort nun selbst zu restaurativen Zwecken benötigt, kaufen kann. Der EZ-City-Lauf wird weiterhin auf Kopfsteinpflaster stattfinden; anders geht es nicht in einer ehemals Freien Reichsstadt.

Was aber nach wie vor Verwunderung auslöst, ist die Uhrzeit, zu dem der EZ-City-Lauf gestartet worden ist. Mittags um halbeins ging es los. Das Thermometer zeigte die Tageshöchsttemperatur von annähernd 30 Grad Celsius. Otto (Hosse) hätte die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Noch war beim Volkslauf kein Mensch ums Leben gekommen, aber Otto, der Volkslaufwart, eiferte gegen zu späte Startzeiten. Obwohl ich ein Langschläfer bin, kann ich ihn verstehen; er wollte das Hitze-Risiko minimieren, wiewohl eine frühe Startzeit Zwischenfälle nicht verhüten konnte. Längst laufen wir auch bei Hitze, ja, in der Vorbereitung auf den Spartathlon verlegte ich meine Trainingszeit in die Mittagshitze. Es hat geholfen, ich konnte mich anpassen, auch wenn zwischen Athen und Korinth jeder Wasserschwall, mit dem ich an den Stationen den Kopf zu kühlen versuchte, innerhalb von fünf Minuten verdunstete. Doch 10-Kilometer-Läufe wie in Esslingen sind ja noch wahre Volksläufe; da macht jeder mit, der es am Stammtisch versprochen hat. Einige Läufer waren sich über die Situation wohl im unklaren. Drei kollabierten unterwegs und mußten ins Kranknhaus gebracht werden. Für einen 10-Kilometer-Lauf mit 1500 Läuferinnen und Läufern ist das schon eine signifikante Quote.

Warum um Himmelswillen wird ein Volkslauf mittags um halb eins gestartet? Die Antwort auf meine alsbald nach der Veranstaltung geäußerte Frage ist schlicht und nur von mir ideologisch überhöht. Die Startzeit ist dem derzeit noch christlichen Abendland geschuldet. Ich erfuhr, sowohl das katholische als auch das evangelische Dekanat bestünden auf der Sonntagsheiligung, nämlich der Freihaltung der Zeit des Kirchenbesuchs von säkularen Veranstaltungen. Ich habe mich über die Gottesdienstzeiten in der Esslinger Innenstadt informiert. Wer sich für den Sonntag etwas vorgenommen hat, kann in der Evangelischen Stadtkirche auch die Messe um 8.30 Uhr besuchen. Da ein Gottesdienstbesuch im Trainingsanzug nicht als abträglich, wenn nicht sogar als Gott wohlgefällig angesehen wird, könnte ein Gottesdienstbesucher um 10 Uhr in kurzer Hose am Start stehen. Die Katholiken in Esslingens Mitte – man glaubt es kaum – haben es noch einfacher, sie können starten, wann sie wollen, wenn auch nicht mit einem hl. Sakrament versehen, und erst um 19 Uhr die Messe im Münster St. Paul besuchen, ohne in die Todsünde des versäumten sonntäglichen Kirchenbesuchs zu fallen. Obwohl mit den Todsünden heutzutage...? Irgendwo habe ich gelesen, nach dem Weltjugendtag habe man die Kondome auflesen müssen; ich nehme an, die Jecken in Köln sind gerüstet. Ältere Jahrgänge erinnern sich wie Jürgen von der Lippe an die insistierende Frage im Beichtstuhl „Allein oder mit anderen...?“ Es kann doch nicht sündhafter sein, an einem Laufwettbewerb immerhin mit der Möglichkeit meditativer Zwiesprache teilzunehmen, als auf einem katholischen Weltjugendtag unter den Fittichen des Heiligen Vaters erstens die Todsünde der Unkeuschheit, zweitens auch noch mit Verhütung zu begehen.

Ich habe mich weiter gefragt, wie weit sich eine Demokratie von Minderheiten bestimmen lassen darf. Esslingen wird zu einem reichlichen Viertel von Zuwanderern bewohnt, die überwiegend keiner christlichen Religion angehören, sondern, wenn sie Moslems sind, diese als ungläubig bekämpfen. Bei den noch 75 Prozent anderen kann man davon ausgehen, daß die katechismus- oder luthertreuen Christen in der Minderzahl sind. Die Innenstadtgemeinde St. Paul zählt 5477 Katholiken. Worauf also können sich die Dekane in Esslingen berufen? Der katholische Dekan auf jeden Fall auf das Reichskonkordat, das Papst Pius XI. mit Hitler abgeschlossen hatte. Wie ich und der jetzige Papst aus eigenem Erleben erinnern, durfte nach diesem Konkordat sonntagvormittags kein Jungvolk- oder Hitlerjugenddienst stattfinden. Was das mit der Gegenwart zu tun hat? Man muß sich ja an etwas halten können. Der Christ und Marinerichter Hans Filbinger, vom Land Baden-Württemberg zum Professor ernannt, hat doch so ähnlich argumentiert, als er seine Unterschrift unter drei Todesurteilen von Standgerichten rechtfertigte.

In dem Gespräch mit meinem Informanten, der eben jene Fesselung bei der Festlegung des Starttermins beklagte, habe ich mich allerdings kürzer gefaßt. Ich sagte nur: „Es laufen einfach noch zu wenig Pfarrer.“ Dort, wo örtliche Pfarrer laufen, sind Andachten in die Laufveranstaltung integriert.

Bleibt die Geräuschbelästigung durch die Lautsprecheransagen am kirchennahen Start und Ziel. Da werden wohl Kompromisse möglich sein, nämlich eine Zeit nach oder vor einem Gottesdienst zu wählen. Ich bin ja tolerant und akzeptiere andererseits auch das Geläut von Kirchenglocken, das nur noch einen nostalgischen Sinn hat.

Heute 10 Kilometer im Wettkampf gelaufen. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letztemal an einem 10-km-Volkslauf teilgenommen habe. Meine Buchführung hat sich von Anfang an immer allein auf Marathon- und Ultramarathonläufe beschränkt.

| Wahrscheinlich war es bei einem Lauf des Verbandes laufender Ärzte und Apotheker in Gerlingen, in der Zeit des fünfzehnjährigen Vorsitzes von Dr. Hans-Henning Borchers. Also müßte es mindestens ein Dutzend Jahre her sein. Irgendwo habe ich auch einmal meine Bestzeit von nach meiner Erinnerung 42 Minuten erlaufen. Wie in allen Fällen kürzerer Läufe waren die Beweggründe sozialer Natur. Heute fand der 3. EZ-Citylauf in Esslingen statt, der Stadt am Neckar, auf die ich von der Höhe herabblicken kann. EZ steht für „Eßlinger Zeitung“, die unterschiedliche Schreibweise ist korrekt. Esslingen schrieb sich früher Eßlingen. Wenn eine solche Stadt zum Lebensmittelpunkt gehört, kann man läuferisch nicht abseits stehen. Sowohl im vorigen Jahr als auch vor zwei Jahren war ich zur Zeit des Esslinger Laufes in Zermatt. |

|

Die 10 Kilometer waren in vier Runden zu laufen, in Höhe der Sporthalle mitten in der Stadt zum Marktplatz, durch Altstadtgassen, am gerade fertigen Kongreßzentrum vorbei, durch vertraute Straßen. Und dennoch war alles anders, das Straßenbild war äußerst unscharf, auf einer solchen Strecke ist kaum Zeit, das Ambiente wahrzunehmen. Hinzu kam, daß wir hinten auf die uns überrundenden Läufer achtgeben mußten. Und vor allem auf das Pflaster. Mit Sicherheit habe ich noch keinen Volkslauf auf soviel Kopfsteinpflaster bestritten, Tribut an die ehrwürdige Vergangenheit der Freien Reichsstadt. Welche Schuhe verwendet man für Kopfsteinpflaster? Die leichten Marathonschuhe sind zwar für kurze Strecken passend, aber ob man nicht besser Trailschuhe benützt? Wieder weiß ich, weshalb ich lieber längere Strecken laufe, das Tempo vor allem am Anfang ist mir zu hoch. Vielleicht hätte ich erst 5 Kilometer zum Einlaufen zurücklegen sollen; aber richte das mal einer so ein, daß er nach 5 Kilometern sekundengenau an der Startmatte ist! Himmel, dachte ich auf den ersten hundert Metern, die zudem noch leicht anstiegen, kann ich diesen Lauf überhaupt schaffen? Erst nach zwei Runden, 5 Kilometern also, hatte ich Sicherheit.

Viel lokale Prominenz, bei dieser Gelegenheit offenbart sich, wer da alles läuft. Eine sportliche Herausforderung zu bestehen, scheint nun zum Guten Ton zu gehören – der Oberbürgermeister, der Sportreferent ohnehin, der Chefredakteur, mein Doktor überrundete mich. Begegnungen auch nach dem Lauf. Walter Bittmann habe ich wahrscheinlich um den unverdienten Rang des ältesten Teilnehmers gebracht. Doch eines konnte ich ihm nicht nehmen, seinen Rang als wohl schnellster Läufer in M 75. 46:33 Minuten brauchte er. Wenn Esslingen einmal läuferisch heraustreten sollte, – mit Walter Bittmann, dem Deutschen Marathonmeister in M 75, könnte die Stadt prunken.

Das Gefühl am Ziel war anders als beim Marathon – nicht das Gefühl der Erschöpfung oder der Leere, sondern ein Gefühl der Kraft. Auf einmal hat es Spaß gemacht, schnell zu laufen, so schnell, wie man nur kann. Vielleicht, wenn man unter den letzten eines Marathons ins Ziel trottet, sollte man sich auf einer solchen Strecke neuen Mut holen.

| Zu weiteren Tagebuch-Eintragungen: | ||||

|---|---|---|---|---|

| 2017 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | |

| 2016 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2015 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2014 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2013 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2012 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2011 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2010 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2009 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2008 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2007 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2006 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2005 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2004 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2003 | 1. Quartal HIER | 2. Quartal HIER | 3. Quartal HIER | 4. Quartal HIER |

| 2002 | Alle Eintragungen HIER | |||

| Zurück zur den aktuellen Eintragungen HIER | ||||

| Zu weiteren aktuellen Inhalten bei LaufReport.de | ||||